L'échiquier des grandes puissances

Depuis l'été 1953, la France, embourbée et au bord de la défaite, cherchait une issue à la guerre d'Indochine. Les dirigeants français de l'époque, du Premier ministre au ministre des Affaires étrangères , en passant par le commandant en chef du corps expéditionnaire, le général Henri Navarre, exprimèrent tous ouvertement leur volonté de mettre fin à la guerre.

Le 26 novembre 1953, le président Ho Chi Minh déclarait : « Si la France veut parvenir à un cessez-le-feu au Vietnam par la négociation, le gouvernement de la République démocratique du Vietnam est prêt à accepter ce souhait de la partie française. »

Aperçu de la Conférence de Genève

DOCUMENTS

Dans le contexte de détente de l'époque, les nouveaux dirigeants de l'Union soviétique, menés par N. Khrouchtchev, se concertèrent avec la Chine pour mettre fin à la guerre de Corée (1950-1953). Ils souhaitaient également mettre fin à la guerre d'Indochine. Face à l'« activisme » de l'Union soviétique, le 18 février 1954, à Berlin (Allemagne), la Conférence des ministres des Affaires étrangères des quatre pays de l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, convenit de convoquer une conférence internationale à Genève (Suisse) pour résoudre la question coréenne et rétablir la paix en Indochine.

L'ordre mondial bipolaire et la situation de guerre froide ont dominé l'issue du règlement de la guerre d'Indochine par une conférence internationale, avec la participation de nombreuses grandes puissances (Union soviétique, États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine) alors que les négociations pour mettre fin à la guerre auraient dû être la tâche principale entre les parties belligérantes.

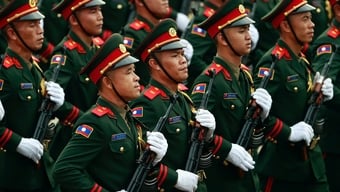

La Conférence de Genève débuta le 8 mai 1954, au moment même où la nouvelle de l'effondrement de la forteresse française de Dien Bien Phu était annoncée au monde entier. La conférence comptait neuf membres aux relations inégales. La partie française comprenait la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et trois gouvernements alliés à la France : le Laos, le Cambodge et le Sud-Vietnam (gouvernement Bao Dai). La France s'appuyait sur le Royaume-Uni et les États-Unis pour renforcer son influence à la table des négociations, utilisant trois autres gouvernements alliés pour faire obstruction au Vietnam et le « perturber » si nécessaire. La partie de la République démocratique du Vietnam avait pour alliés l'Union soviétique et la Chine.

Cependant, la Chine a essayé par tous les moyens d'arranger les problèmes lors de la conférence de manière à maximiser ses bénéfices sur la base d'une division permanente du Vietnam (comme avec la Corée du Nord), en créant une « zone tampon » pour empêcher la Chine d'affronter directement les forces américaines, en éliminant l'influence du Vietnam et en augmentant progressivement l'influence de la Chine au Laos et au Cambodge pour accroître son influence en Asie du Sud-Est.

La délégation française a évité de négocier directement avec la délégation vietnamienne. Comprenant les objectifs et les intentions de la Chine, elle la considérait comme son principal partenaire de négociation et s'entendait secrètement sur tout avec elle. La Chine a également profité de la situation et de l'occasion pour accentuer la pression sur le Vietnam à la table des négociations avec la France.

Pour résumer le déroulement de la Conférence de Genève, on peut citer les propos de la chercheuse Laury Anne Bellessa (France) lors de la Conférence internationale sur la victoire de Dien Bien Phu – 50 ans de bilan (Hanoï, avril 2004). Cette chercheuse a déclaré : « Si l'on examine en détail les négociations, on constate que les termes de l'accord ne visaient qu'à satisfaire les grandes puissances... Souhaitant protéger leurs intérêts en Asie du Sud-Est, les grandes puissances ont elles-mêmes stipulé la plupart des termes de l'accord, sans tenir compte des réactions des pays indochinois. »

N’ayant pas d’autre choix, les pays indochinois ont dû céder à ces énormes pressions… Victoire sur le terrain, mais à la table des conférences, la République démocratique du Vietnam n’a pas pu exploiter ses atouts militaires.

Des résultats incohérents

Ce que le Vietnam a obtenu à la Conférence de Genève a également été confirmé : forcer la France à retirer toutes ses troupes et reconnaître les droits nationaux fondamentaux du peuple vietnamien : indépendance, souveraineté, unité et intégrité territoriale ; le Nord a été complètement libéré et a eu les conditions pour construire les premières fondations matérielles du socialisme dans des conditions pacifiques ; créer une base juridique internationale solide pour la lutte pour l'unification du pays plus tard... C'était le fier résultat de la guerre de résistance héroïque de 9 ans avec de nombreux sacrifices et difficultés du peuple vietnamien.

La délégation vietnamienne à la séance d'ouverture de la Conférence de Genève

Cependant, les résultats obtenus par le Vietnam à la Conférence de Genève n'étaient pas à la hauteur de la réalité du champ de bataille. Bien que la France ait été vaincue lors de la bataille stratégique décisive de Dien Bien Phu et qu'elle ait souhaité se retirer avec honneur du « bourbier de la guerre » en Indochine, le Vietnam est arrivé à la conférence en vainqueur, mais n'y occupait pas une position diplomatique de premier plan. La discussion sur une solution à la guerre d'Indochine ne s'est pas déroulée entre les deux parties directement impliquées dans le conflit, mais a été menée par les grandes puissances.

La France participa directement à la guerre, mais évita toujours les négociations directes avec la délégation vietnamienne et utilisa son rôle de grande puissance pour négocier avec l'Union soviétique et surtout avec la Chine. La délégation vietnamienne se heurta à de nombreux obstacles, se trouva isolée et ne put défendre ses importantes revendications.

Le général de division Delteil a signé les accords de Genève au nom du commandement de l'armée de l'Union française.

La Conférence de Genève a statué sur les questions relatives aux forces de résistance au Laos et au Cambodge sans la participation des gouvernements de résistance de ces deux pays. Une seule délégation du gouvernement de la République démocratique du Vietnam représentait les trois gouvernements de résistance en Indochine. La détermination de la frontière militaire temporaire et la division de la zone de rassemblement des troupes au Vietnam ne correspondaient pas au 13e parallèle – correspondant à Nha Trang (alors le 16e – correspondant à Da Nang) selon le plan vietnamien, mais au 17e parallèle, conformément à la demande française de maintien du contrôle de la route 9.

Le Vietnam a perdu trois provinces de la Zone V et de nombreuses zones libérées au sud du 17e parallèle. Au Laos, les forces de résistance n'ont reçu qu'une zone de regroupement composée de deux provinces, Sam Neua et Phongxally, bien plus petite que la zone réellement libérée. Les forces de résistance cambodgiennes ont dû se démobiliser sur place. Le délai pour les élections générales visant à unifier le Vietnam n'était pas de six mois comme prévu, mais de deux ans.

Cependant, cela n'a pas pu se faire en raison de la politique d'intervention et d'invasion des États-Unis. Les peuples du Nord et du Sud-Vietnam ont dû poursuivre un long cheminement de 21 ans, marqué par de nouveaux sacrifices, de nouvelles pertes et de nouvelles souffrances, pour parvenir à ce qui aurait dû se produire en juillet 1956.

Thanhnien.vn

Source : https://thanhnien.vn/hiep-dinh-geneva-thang-loi-tren-ban-dam-phan-con-co-the-lon-hon-185240719131721882.htm

![[Photo] La première réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/f5ed4def2e8f48e1a69b31464d355e12)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/5af9b8d4ba2143348afe1c7ce6b7fa04)

![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accueille et s'entretient avec le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/9fa5b4d3f67d450682c03d35cabba711)

![[Photo] Marcher ensemble dans le cœur du peuple](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/8b778f9202e54a60919734e6f1d938c3)

Comment (0)