Mi-mars 2021, alors que le terme « vaccin contre la Covid » était à la mode dans tous les journaux et sur les réseaux sociaux, un groupe de six chercheuses du Centre de pharmacologie clinique de l'Université de médecine de Hanoï s'est vu confier une mission importante qui a retenu l'attention des médias. Il s'agissait de tester sur l'homme les premières injections de Covivac, le premier vaccin contre la Covid-19 au Vietnam, produit par la société Nha Trang Vaccine and Medical Biologicals . Le 15 mars, dans la salle de préparation des médicaments, où l'accès est interdit sans autorisation, les pharmaciennes Bui Thi Huong Thao et Nguyen Thi Thuy avaient encore les mains tremblantes, le moindre mouvement familier étant observé de près par les experts de l'unité spécialisée. Derrière un écran se trouvaient de nombreux fonctionnaires de ministères et de services, notamment de nombreux journalistes, impatients d'entrer. Une infirmière en chef chargée de vacciner les volontaires ne pouvait s'empêcher de trembler pendant ce moment de tension. Ce matin-là, toute l'équipe n'avait qu'une seule tâche : préparer le médicament et injecter le vaccin à 6 volontaires. Une seule personne avait été vaccinée, les 5 autres n'ayant reçu qu'un placebo. En quelques heures seulement, quelques mois plus tard, l'équipe de recherche et ses collègues pouvaient injecter jusqu'à plusieurs centaines de volontaires. Auparavant, pour sélectionner 120 volontaires afin de tester le vaccin Covivac en phase 1, l'équipe de recherche composée de 6 femmes, dirigée par la professeure agrégée, le Dr Pham Thi Van Anh, avait travaillé sans relâche. « Deux ou trois jours seulement après avoir publié l'information sur la recherche de volontaires sur le site web et la page Facebook, le groupe a reçu 3 000 candidatures. Nous avons sélectionné et contacté 250 personnes. Nous avons rapidement ignoré les appels restés sans réponse, faute de temps pour les rappeler. Au final, 224 volontaires sont venus nous rendre visite et nous avons sélectionné 120 personnes répondant aux critères. » À partir de ce moment-là, les téléphones des sœurs étaient à plat du petit matin jusqu'à tard le soir. Les bénévoles ont non seulement enregistré leurs numéros de téléphone, mais se sont aussi fait des amis sur Zalo. Elles ont demandé sans cesse des conseils sur toutes sortes de sujets, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs proches. Nombre d'entre elles ont même demandé des conseils sur la garde des enfants et des proches… » – se souvient la pharmacienne Huong Thao de cette période à la fois fatigante et joyeuse.

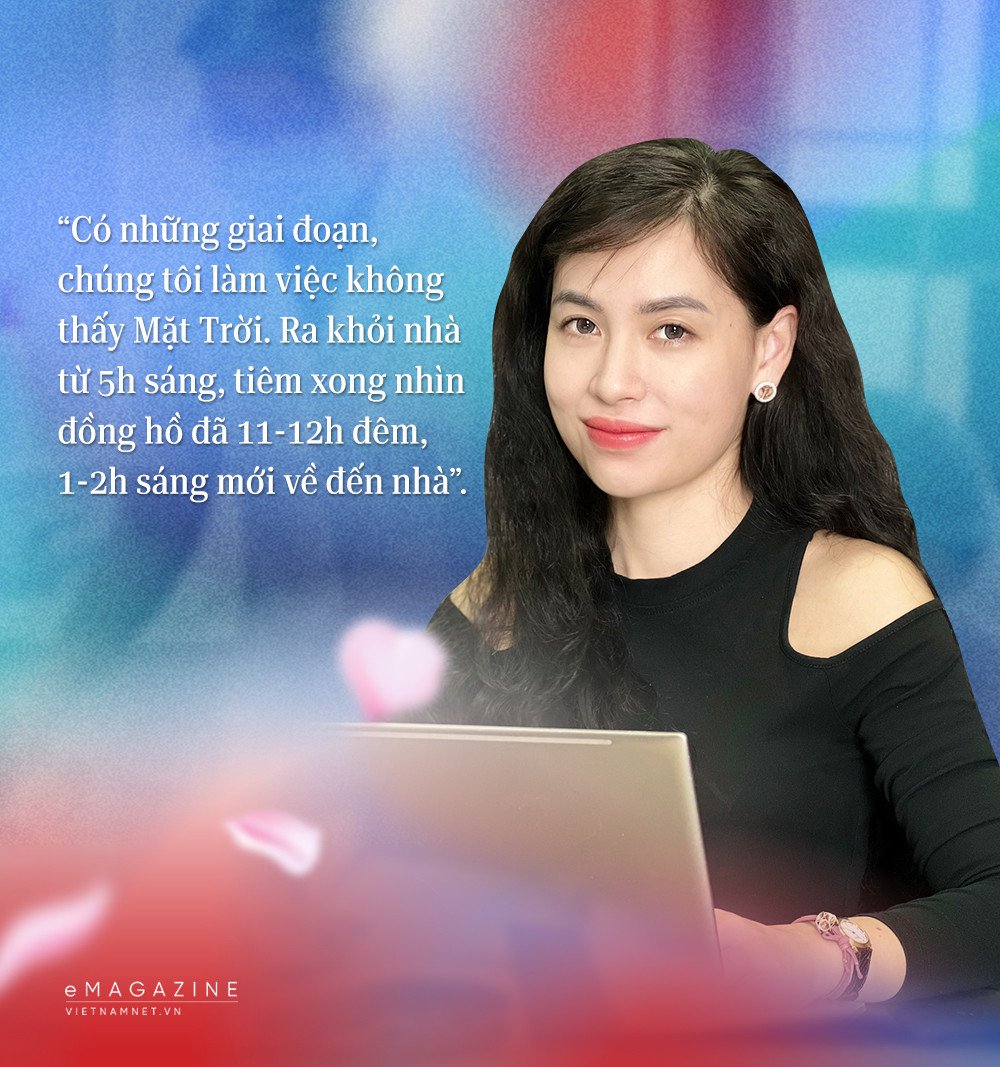

Après la phase 1 de Covivac, en août 2021, le Centre de pharmacologie clinique a de nouveau été choisi pour mettre en œuvre les trois phases de l'essai clinique du vaccin ARCT-154. Avec seulement six personnes participant à l'organisation et à la coordination de la recherche, le Centre a collaboré avec les unités spécialisées de l'école pour mener à bien cette tâche dans les plus brefs délais. La fin de la phase 1 de la recherche a également coïncidé avec le début de la vaccination de l'ensemble de la population à Hanoï. Par conséquent, l'équipe de recherche a dû étendre ses sites afin de recruter suffisamment de volontaires. Les districts de Yen Phong (Bac Ninh) et de Quang Xuong (Thanh Hoa) ont été sélectionnés comme prochains sites de recherche. En seulement deux mois, l'équipe de recherche, en collaboration avec les unités spécialisées de l'Université de médecine de Hanoï, a examiné 7 895 sujets et sélectionné 5 919 volontaires éligibles à la recherche. L'ensemble du processus de recherche ARCT-154 s'est déroulé sur une période de 13 mois, notamment dans le contexte complexe de la pandémie. Quelques mois seulement après les tests d'ARCT-154, en décembre 2021, le Centre a été chargé de mener les essais cliniques de phase 3 du vaccin Shionogi à Dak Lak, Lang Son, Hoa Binh, Ninh Binh, Dien Bien, Bac Kan et Phu Yen. En moins de 4 mois, les chercheuses ont recruté et sélectionné 6 849 volontaires et vacciné 5 240 personnes sur 10 sites de recherche différents dans 7 provinces du pays. Mme Thao a expliqué que c'était à ce moment-là que l'épidémie a éclaté dans le Nord et que le groupe a mené trois études simultanément. « Nous travaillions sans voir le soleil. Il y avait des moments où nous devions courir contre la montre, car le lendemain, les gens devaient se faire vacciner avec le vaccin gouvernemental. S'ils avaient été vaccinés avec un vaccin homologué, ils ne pouvaient plus se faire vacciner avec un vaccin expérimental. Il y avait des jours où nous quittions la maison à 5 heures du matin et, après la vaccination, nous regardions l'heure : il était déjà 23 h-12 h. C'est seulement à ce moment-là que nous nous rendions compte que nous n'étions pas allés aux toilettes de la journée », raconte Mme Thao. Le docteur Dang Thi Ngoc Mai, la plus jeune membre de l'équipe de recherche, plaisantait parfois en disant que pendant cette période, elle devait travailler à « 300 % de sa productivité ». « Nous commencions à travailler à 6 h du matin et continuions jusqu'à 23 h-12 h pour terminer l'examen des derniers sujets. Il était normal de rentrer à la maison à 2 h du matin, et c'était ainsi d'août 2021 à février-mars 2022. » « Outre la recherche, le Centre est également chargé d'évaluer de nombreux types de vaccins avant leur homologation. Les 28 et 29 Têt, l'ensemble du Centre s'est néanmoins réuni au bureau pour discuter de l'évaluation des documents, compte tenu de l'urgence de la situation et de la rapidité de la propagation de l'épidémie », a expliqué la chercheuse née en 1991.

Ces chiffres reflètent le plus fidèlement la charge de travail accomplie par l'équipe de recherche du Centre de pharmacologie clinique. Rien qu'en 2022, elles ont effectué 60 voyages d'affaires à travers les provinces. Pendant la saison de la Covid-19, les femmes et leurs collègues ont recherché, sélectionné et examiné environ 13 000 volontaires, totalisant plus de 80 000 visites. Mme Nguyen Thi Thuy, pharmacienne et chercheuse au sein du groupe, a effectué son 24e voyage d'affaires à Dak Lak. Le plus court a duré 7 à 10 jours, le plus long 20 à 25 jours. « Ces deux dernières années, tout le monde a tellement voyagé qu'on a l'impression de vieillir, de vieillir plusieurs fois plus vite que d'habitude », a plaisanté Mme Huong Thao. Menant des recherches à travers les provinces, les femmes gardent également de nombreux souvenirs inoubliables des terres qu'elles ont foulées. Mme Thao a indiqué qu'une période de vaccination avait eu lieu le 6e jour du Têt. Le cinquième jour du Têt, le groupe est arrivé à Van Quan, Lang Son, et toute la ville semblait déserte, car nos habitants célébraient le Têt jusqu'à la pleine lune. « Il n'y avait personne dans la rue, pas de commerces pour manger. Heureusement, le propriétaire avait apporté du riz froid, des nouilles instantanées et des plats cuisinés pour que tout le groupe puisse manger temporairement. » « Dans la localité, tous les services sont complètement différents de ceux d'Hanoï. Certains soirs, les bénévoles devaient rester plus longtemps, alors nous leur avons donné notre riz. Dans les régions montagneuses, les gens se couchent à 20 h, alors où trouver du riz ? Nous devions rester affamés jusqu'à la fin du travail, puis acheter des gâteaux et des fruits pour plus tard », a expliqué Mme Thao. Quant à Mme Thuy, responsable de la région de Dak Lak, elle a confié avec humour que « manger du durian toute la journée » était pour elle le moyen de vivre sainement dans les Hauts Plateaux du Centre. En travaillant avec la population, elle et ses collègues ont même progressivement appris les langues édé et ba na… « Il nous est arrivé d'appeler les volontaires par leur nom, mais de ne pas les trouver ; il s'est avéré que nous les avions mal lus. » L'éloignement du terrain a compliqué la tâche non seulement des chercheurs, mais aussi des volontaires. « Certains ont dû parcourir 120 km depuis Muong Nhe jusqu'au site de vaccination. Le groupe a dû louer un hôtel pour que les volontaires puissent y passer la nuit, faute de pouvoir rentrer à temps. Cela montre l'enthousiasme des gens pour les scientifiques et l'excellent travail de mobilisation de masse du personnel médical de terrain. »

Mme Huong Thao a déclaré qu'en se rendant sur place, elle avait constaté que de nombreuses personnes n'avaient jamais effectué de bilan de santé ni été hospitalisées. Certaines n'avaient même jamais reçu d'injection. Parmi les plus de 80 000 consultations, l'équipe médicale a découvert de nombreux problèmes de santé. « Beaucoup de personnes souffraient d'un cancer à un stade avancé, de signes de nombreuses autres maladies, de gravité variable… beaucoup. » Le docteur Mai se souvient encore du cas d'une volontaire de Thanh Hoa présentant des antécédents d'évanouissements fréquents. Après un dépistage et une vaccination, un médecin du groupe a découvert que la patiente souffrait d'une ectopie cardiaque (trouble du rythme cardiaque). À ce moment-là, le Dr Pham Thi Van Anh, professeure agrégée et responsable de l'équipe de recherche, a réservé une voiture pour emmener la volontaire de Thanh Hoa à Hanoï afin qu'elle y subisse un examen plus approfondi. Elle a également contacté un médecin de l'Institut cardiovasculaire afin de demander une intervention rapide. Même lorsqu'ils ont appris que la situation économique empêchait la volontaire de bénéficier de bilans de santé réguliers, le groupe s'est mobilisé pour la soutenir financièrement. Plus tard, après la fin de son traitement cardiovasculaire, la patiente et sa famille sont allées remercier le Dr Van Anh. Le Dr Mai se souvient encore de souvenirs touchants de ces journées extrêmement stressantes et urgentes de la recherche sur les vaccins. Quant à la chercheuse Huong Thao, lorsqu'elle repense aux « charmants » volontaires qu'elle a connus, elle se sent toujours chanceuse. Elle se souvient que de nombreux volontaires ont fait la connaissance du groupe après de nombreuses visites. « Une femme à Hai Phong a même apporté des sandwichs au pâté, de la soupe sucrée et du thé au lait pour inviter les chercheurs. »

Bien sûr, lors des essais de vaccins, l'opinion publique est toujours divisée en deux courants d'opinion. Outre ceux qui soutiennent le vaccin, d'autres sont réticents, même avec les vaccins homologués. Mme Thao se souvient d'un cas lors de l'essai de phase 1 de Covivac. « Une élève s'est inscrite avec enthousiasme, appelant à plusieurs reprises pour demander à participer. Cependant, après avoir appris la nouvelle, sa mère a décroché le téléphone et m'a appelée en me réprimandant. Elle a dit "interdit" et a suggéré que nous disqualifiions son enfant si elle venait à la clinique. » « Il y a toujours deux courants d'opinion opposés concernant les vaccins. Certains volontaires, après avoir été informés des avantages, des inconvénients et des risques, se sont également retirés. Nous respectons la décision des participants et n'en sommes pas déçus, car de nombreuses personnes restent avec nous. » Bien que la phase 1 de Covivac ait clairement indiqué que le recrutement se limiterait aux environs de Hanoï, de nombreux volontaires de provinces reculées se sont inscrits. Ce n'était pas parce qu'ils souhaitaient se faire vacciner pour prévenir la maladie, mais parce qu'ils souhaitaient réellement contribuer à la science. C'est pourquoi le taux de participation des volontaires à la phase finale du centre est toujours supérieur à 90 % – un excellent taux difficile à atteindre dans les essais cliniques à travers le monde.

Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà eu peur d'être infectée pendant ses recherches, le Dr Mai a confié : « Au début de la pandémie, nos collègues hospitaliers se sont précipités sur le terrain. Nous travaillons dans l'industrie pharmaceutique, mais, assis ici, nous étions déjà impatients d'aller sur le terrain. Alors, lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre la recherche, nous n'avons absolument pas pensé à ces risques. » La chercheuse Huong Thao a raconté qu'à l'époque, elle était si enthousiaste qu'elle s'est portée volontaire pour rejoindre le groupe de formation, prête à se rendre dans le Sud pour apporter son aide. Quand on l'a vue, on l'a « chassée » car « son mari était déjà parti combattre l'épidémie, et si elle partait aussi, avec qui les enfants resteraient-ils à la maison ? » « Mon mari est médecin urgentiste », a confié Mme Thao. Finalement, bien qu'elle n'ait pas participé aux efforts de prévention de l'épidémie comme son mari, elle a également « disparu » pendant de nombreux jours et mois pour y contribuer. « Les deux enfants à la maison dépendaient de leur grand-père, ou les deux amis prenaient soin l'un de l'autre. À cette époque, l'un était en 6e, l'autre venait d'entrer en CP. À mon retour d'un voyage d'affaires, le petit devait une vingtaine de devoirs non rendus à son professeur, et il n'avait toujours pas remboursé sa dette à la fin du semestre », se souvient Thao avec humour. « Globalement, après deux ans de pandémie, la situation de toute la famille s'est améliorée. J'ai dû pousser mes enfants à travailler davantage pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Quant à mon mari, il ne travaille habituellement qu'au bureau et est déjà épuisé à 150 %. Quand il rentre à la maison, il se contente d'écrire des articles, des livres ou de s'endormir. Mais depuis la pandémie, il a commencé à soutenir sa femme, même si c'est encore très peu », confie la mère de deux enfants en souriant.

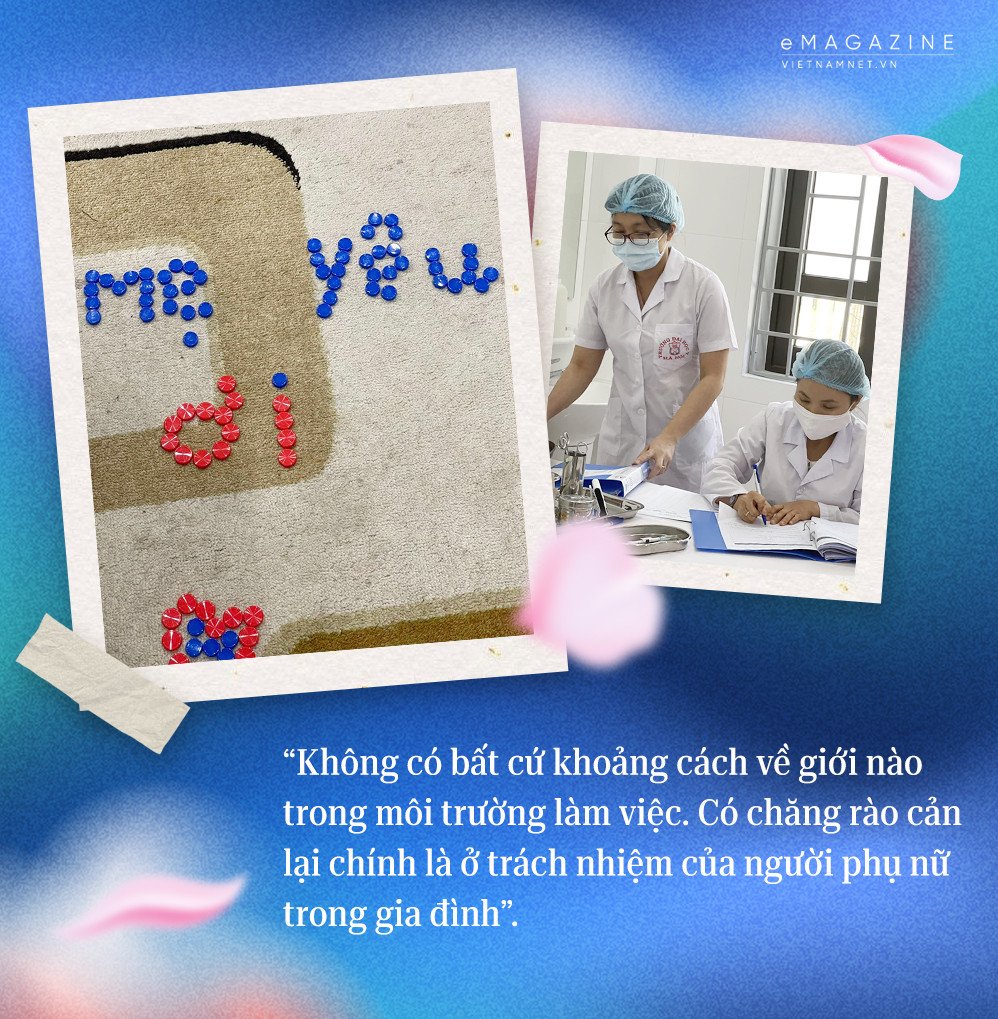

Lorsqu'on leur a demandé si l'environnement de travail était suffisamment égalitaire pour les femmes, toutes les femmes ont affirmé qu'« il n'y avait pas de disparité entre les sexes, les femmes étaient même prioritaires ». « S'il y a un obstacle, c'est la responsabilité des femmes au sein de la famille », a déclaré Mme Thao avec humour. Elle a confié que, comme beaucoup d'autres femmes, elle consacrait beaucoup de temps et d'efforts aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, surtout lorsque ceux-ci étaient tous en âge scolaire. Par conséquent, concilier travail et tâches ménagères est toujours un « problème difficile » pour de nombreuses Vietnamiennes. « Lors de mes études à l'étranger, j'ai constaté que les femmes travaillant dans le domaine scientifique là où j'étudiais n'étaient pas traitées sur un pied d'égalité avec celles du Vietnam. Mais il est vrai que, dans le partage des tâches ménagères, les pays occidentaux à culture masculine soutiennent bien mieux les femmes que nous. »

Conception : Minh Hoa

Vietnamnet.vn

![[Photo] La communauté internationale félicite le Vietnam pour avoir reconnu davantage de paysages comme patrimoine culturel mondial](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/13/58ec71f73ae644bfb5bab9c99043bb7d)

Comment (0)