世界中のどのオフィスでも、稼働中のコンピューター3台につき、少なくとも1台にはホーチミン市で製造されたCPUという「頭脳」が搭載されています。これは、世界初のハイテク企業であるインテルが、10億ドル規模のプロジェクトの拠点としてベトナムを選んだ17年以上にわたる投資の成果です。この米国の半導体メーカーは、世界のコンピューターCPU市場の約70%を占めています。ホーチミン市ハイテクパーク(SHTP)の工場では、インテルの半導体チップの半分以上を組み立て、テスト、パッケージングしています。「インテルの誘致は、FDI投資誘致プロセスにおける重要な節目です」と、ホーチミン市党委員会元副書記で、SHTP初代管理委員会委員長を務めたファム・チャン・チュック氏は述べています。チュック氏は、この米国の半導体企業をベトナムに誘致するための2年以上にわたる交渉で重要な役割を果たしました。インテルに続き、サムスンやLGといった世界的なテクノロジーブランドも、デルやアップルの組立工場に加え、数十億ドル規模の工場をベトナムに設立しました。衣料品や靴だけでなく、テレビ、スマートフォン、スマートウォッチ、そして世界中で消費される半導体チップにも「メイド・イン・ベトナム」の文字が見られるようになりました。電気電子機器は現在、ベトナムの最も重要な商品となっており、総輸出額の約半分を占め、売上高は1550億ドルに達し、10年間で5倍に増加しました。ベトナムは、世界最大の電気電子機器供給国トップ10に数えられています。しかし、これらの企業による数十億ドル規模の投資は、ベトナムの貿易地図におけるイメージに新たな変化をもたらしただけで、

経済をより高い価値レベルに押し上げるには至っていません。

「ベトナムは依然として部品の組み立てと単純な加工に特化しており、特殊な部品や設備は進歩していない」とは、2019年に

商工省が発行したこれまでで唯一の

産業白書における電子産業に関する結論である。

それは、チュック氏のようなテクノロジー投資家が目指している結果ではない。

「ハイテクパークや投資家は、あくまでも最初の核に過ぎません。最終的な目標は、自国の産業が発展できるよう、外部への波及効果を生み出すことです」と彼は述べた。

「鷲」を迎えるために巣を掃除する

ドイモイ政策後、ホーチミン市はベトナム初の輸出加工区、サイゴン南部のタントゥアンが1991年に設立された地となった。このモデルは台湾のモデルを模倣したもので、税制優遇措置や関税優遇措置を活用して外国企業を誘致し、加工・輸出工場を設立させた。タントゥアンに最初に進出した投資家は、主に繊維・履物産業、つまり工業化の初期を象徴する製造業に従事する人々であった。

しかし、市と中央政府の指導者たちは、統合が遅れたため、急速に発展する方法を見つける必要があり、伝統的な産業にとどまることはできないと認識した。

「

世界の先端技術にアクセスするために、輸出加工区をアップグレードする必要がある」と、ホーチミン市の指導者と国家協力投資委員会のダウ・ゴック・スアン委員長との会談で、当時対外経済問題を担当していたファム・チャン・チュック氏が結論づけたことを振り返った。

これがSHTP構想の根幹でした。チュック氏は1992年にこの構想を実現した研究チームの責任者でもありました。SHTPが正式に設立されるまでには10年かかり、2002年に国内初のハイテクパークとなりました。

当時、チュック氏は62歳で中央経済委員会副委員長を務めており、引退の準備を進めていました。しかし、市党委員会の指導者からSHTP管理委員会委員長への就任を要請されると、彼は即座に同意し、引退計画を一時的に保留しました。

「この役職は部長に相当するが、私はその役職について検討せず、未完成のプロジェクトを完成させたかったため、すぐに受け入れた」と彼は語った。

Truc氏はXuan氏と、SHTPが米国の最大手企業500社(Fortune 500)のリストにある投資家を引き付けることができれば、ホーチミン市と国全体にとって大きな後押しになるだろうと話し合った。

最初に標的となったのはHP社でした。当時、このアメリカのコンピューター企業の生産活動拡大の責任者がベトナム人駐在員であり、これは市にとって有利だったからです。しかし、この人物が突然亡くなったため、HP社によるSHTPへの投資計画は未完のままとなりました。

さらに数社に連絡を取った後、米国最大の半導体メーカーであるインテルがアジアに新たな組立・試験工場を建設する場所を探していることを知り、市はインテルを誘致することを決意した。ベトナムも候補地の一つだった。

2003年、ブー・コアン副首相はベトナム代表団を率いてインテルの米国本社を訪問し、ファン・ヴァン・カイ首相からの投資勧誘の手紙を携えて、ホアラック・ハイテクパーク(ハノイ)とSHTPの2つの拠点を紹介した。

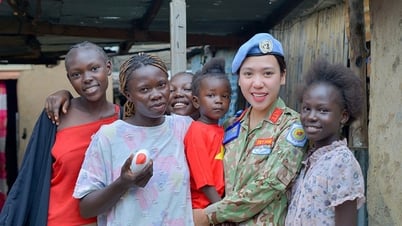

2006年、ホーチミン市ハイテクパークで行われたインテル社のプロジェクト発表式典に出席したファム・チャン・チュック氏(中央)とグエン・タン・ズン首相。写真:AFP

その後2年間、インテルはインフラ状況、物流、交通、人材、そして優遇政策について調査するため、ホーチミン市に多くの代表団を派遣した。「インテルほど詳細かつ厳格な条件を提示する投資家に、ホーチミン市は出会ったことがなかった」とチュック氏は述べた。そのため、交渉では「前例のない多くの要求を解決する必要があった」。インテルの幹部が米国から発言したため、会議は深夜にまで持ち越された。ある時、電気料金について議論していた際、チュック氏は当時交渉を指揮していたグエン・タン・ズン副首相を通じて政府に直接電話をかけ、意見を求めた。「ゴーサイン」が出た途端、彼はインテルとの優遇条件に即座に同意した。

「規則を破ってEVN(電気通信公社)やその他の省庁に文書を送り、コメントを求め、政府が手続きに従って結論を出すのを待たなければ、いつ回答できるかわからない。すべての要望にすぐに応えられるわけではないが、私の決意が彼らに自信を与えている」と、SHTP理事会の元理事長は述べた。

2005年のファン・ヴァン・カイ首相の訪米時、交渉団はインテルのカリフォルニア本社を訪れ、グループ幹部と直接協議した。しかし、到着後、チュック氏はインテル会長がワシントンD.C.にいるという知らせを受けた。「それを見て、私たちはすぐにワシントンへ飛び、会長をベトナム大使館に招き、協議を行いました」とチュック氏は語った。

この会議でインテルのトップは、ホーチミン市に6億ドルの工場を建設し、1年後にライセンスを取得したら投資額を10億ドルに増額することを確認した。

脆弱なリンク

工場の起工から3年後、インテルは2010年に最初の「ベトナム製」チップを出荷した。当時、このアメリカ企業のパートナーになれるベトナム企業は一つもなかった。

インテル・プロダクツ・ベトナムの製造・サプライチェーン・オペレーション担当副社長兼ゼネラル・ディレクターのキム・フアット・ウーイ氏によると、現在、同工場のサプライヤー・ネットワークには100社を超えるベトナム企業が名を連ねているという。

しかし、上述の「量」の進歩は「質」と必ずしも一致していない。13年が経過した現在でも、基板、コンデンサ、フラックス形成剤、はんだ樹脂、接着剤といったチップ組立・パッケージング工程に必要な原材料を直接供給できるベトナム企業は存在しない。インテルの生産ラインの設備・機械も同様だ。

国内企業の活動領域は、依然として半導体企業の直接的な生産ラインの外にあります。ベルトコンベア、テーブル、椅子、備品、輸送手段、人材、警備サービスといった間接的な投入要素です。

つまり、ベトナムはインテル製品の半分以上を生産しているにもかかわらず、国内の製造業はチップに必要な原材料を供給できていない。国内企業は「イーグルス」のように高く飛ぶことができていないのだ。

ホーチミン市ハイテクパーク(トゥドゥック市)にあるインテルのチップ工場内部。写真:インテル・ベトナム。

ホーチミン市ハイテクパーク(トゥドゥック市)にあるインテルのチップ工場内部。写真:インテル・ベトナム。 サムスンは、ベトナムがグローバルバリューチェーンにおいてどのような地位を占めているかを示すもう一つの例です。同社のスマートフォンの半分以上は、バクニン省とタイグエン省の工場で販売されています。

韓国の複合企業サムスンは毎年、主要サプライヤーのリストを公表しており、これらのサプライヤーは全体の80%を占めています。昨年、サムスンの主要サプライヤーのうち26社がベトナムで事業を展開していました。そのうち、韓国企業が22社、日本企業が2社、中国企業が2社、ベトナム企業は0社でした。

グローバルバリューチェーンにおいて、前方連関とは、ある国が他国の企業に最終製品を生産するための投入財を供給する能力を表します。一方、後方連関とは、ある国が生産において輸入原材料や部品に依存している度合いを表します。

ベトナムの前方連関比率は現在、多くの東南アジア諸国に比べて低く、低下傾向にあります。一方、後方連関比率は徐々に上昇しており、完成品組立における輸入への依存度が高まっていることを示唆しています。

「ベトナム国内経済とのつながりが非常に脆弱な場合、外資系企業がベトナムに根付くことは困難です」と、ベトナム投資促進協力株式会社のグエン・ディン・ナム取締役会長兼総裁は述べた。ベトナムの外国企業に対する役割は主に労働力の提供であり、これは低コストのポジショニングと関連している。

計画投資省外国投資局の元局長であるファン・フー・タン博士も同様の見解を示し、外国直接投資(FDI)誘致政策は長年、主要工業国からコア技術へのアクセスと習得を目標としてきたと述べた。しかし、30年以上が経過した現在でも、技術移転の目標は効果的に達成されておらず、その主な原因は外国企業と国内企業の連携不足にある。

一方、日本貿易振興機構(ジェトロ)ホーチミン市事務所長の松本伸幸氏によると、投資家自身も輸入に比べてコストを下げるために現地生産率を高めたいと考えているという。

信行氏は、多くの日本企業から、特に重要な部品に関して、ベトナム企業とより多くの国内サプライヤーとの「仲介」を依頼されることが多い。「しかし、日本企業の基準を満たす企業は非常に少ない」と信行氏は語る。

国内企業の約97%は中小企業であり、その多くは資本力と経営能力に限界があります。一方、世界トップクラスのメーカーへのサプライヤーとなるには、多額の技術投資が必要です。

「上記の障壁により、ベトナム企業の大半はハイテク企業のサプライチェーンから外れたままになっている」と、フルブライト公共政策・経営大学院の専門家グループは2016年に発表されたインテルのベトナム投資に関する概要報告書で指摘した。

大企業はベトナムへの投資において、既存の海外サプライヤーネットワークを活用し、国内企業がサプライチェーンに参加できるよう研修を実施し、支援するケースが多い。しかし、すべての企業が十分なリソースを持っているわけではない。

今年初め、グエン・ディン・ナム最高経営責任者(CEO)の顧客であるドイツの医療機器メーカーは、工場建設地として当初計画されていたベトナムではなくインドネシアを選択すると発表した。

「彼らは北から南まで旅したが、ベトナムの優遇政策を非常に良いと評価していたにもかかわらず、自分たちのデバイス用のチップやマイクロチップの供給業者を見つけることができず、諦めてしまった」とナム氏は語った。

インテルは、組み立て、テスト、パッケージングを行うために、ベトナムに10億ドル規模の工場を建設する。チップの製造と設計は他国で行われている。写真:インテル・ベトナム

インテルは、組み立て、テスト、パッケージングを行うために、ベトナムに10億ドル規模の工場を建設する。チップの製造と設計は他国で行われている。写真:インテル・ベトナム曲線の底

17年前、インテルが投資に同意した際、一部の上級幹部は、ベトナムでの研究開発(R&D)活動を拡大するようインテルを説得する必要があると訴えました。しかし、ファム・チャン・チュック氏はそれがほぼ不可能だと分かっていました。「模倣されるのを恐れて、自社のコア技術を海外に持ち出すことなど、誰も容易ではありません」と彼は言います。

現実には、これまでのところベトナムに大規模な研究開発センターを開設したハイテク外国直接投資企業はサムスンとLGの2社だけである。

テクノロジー製品のライフサイクルは、研究開発から始まり、部品調達、最終組立、流通、ブランディング、販売、アフターサービスへと進みます。これらの活動は、それぞれの付加価値に応じて、左から右へと放物線状に進んでいきます。

これは「スマイルカーブ」と呼ばれるもので、エイサーコンピューターの創業者スタン・シー氏が1992年にバリューチェーンを説明するために初めて提唱した概念です。このカーブにおいて、組立工程はカーブの底部に位置し、付加価値が最も低いことを意味します。これは、ベトナムのテクノロジー企業のほとんどの工場が行っている工程でもあります。

デューク大学(米国)のフェルナンデス・スタークとジェレフィによる 2016 年の研究に基づくバリュー チェーンにおけるスマイル カーブの説明。

デューク大学(米国)のフェルナンデス・スタークとジェレフィによる 2016 年の研究に基づくバリュー チェーンにおけるスマイル カーブの説明。 例えば、カナダに拠点を置く技術調査会社TechInsightsが2020年に分析した結果によると、サムスンの高級スマートフォンの場合、ベトナムで行われる組み立てとテストの工程は生産コストのわずか5%を占めるに過ぎない。

「どの国も価値の高い舞台に立つことを望んでいるが、多国籍企業は各国の能力に応じて活動を割り当てるだろう」とフルブライトによるインテルのベトナムでの事業に関する調査の共著者であるド・ティエン・アン・トゥアン氏は述べた。

チップ業界では、設計後、製造プロセスはファブ(Fab)と組み立て・テスト・パッケージング(ATM)の2種類の工場で行われます。Intelは、米国、アイルランド、イスラエルに5つの製造工場、コスタリカ、中国、マレーシア、ベトナムに4つのパッケージング工場を保有しています。

キム・フアット・ウーイ氏は、グループはホーチミン市の工場で引き続き組立と試験に注力していく計画だと述べた。ベトナムはATM工場の中で最大の生産量を占めており、同社の生産プロセスにおいて重要な役割を果たしている。

しかし、マレーシアは米国以外でインテルが最先端の3Dチップパッケージング技術の導入先として選んだ最初の国です。ベトナムとは異なり、マレーシアは半導体製造の完全なエコシステムを有し、国内企業がチップの設計、製造、組み立て、テストまですべての段階を担っています。

マレーシアに加えて、シンガポールにも半導体工場があります。これら2カ国は、タイとフィリピンとともに、ハーバード大学が算出する複雑な製品の生産能力を示す指数であるECIにおいて、ベトナムよりも上位にランクされています。ベトナムは過去20年間で最も急速に成長している国の一つであるにもかかわらず、この指数では世界133カ国中61位にとどまり、東南アジアのインドネシア、ラオス、カンボジアよりも上位にランクされています。

世界で最も人口の多い国以外で生産拠点を多様化する「チャイナ+1」戦略を実行したい日本企業にとって、ベトナムは最も魅力的な目的地だが、依然として組み立て段階のみに注目されている。

「ベトナムが発展の階段を上りたいのであれば、生産性の低い仕事は忘れて付加価値に重点を置くべきだ」と信行氏は語った。

この提言は目新しいものではないが、組立・加工事業の最大の魅力である労働力の優位性が低下し、地域で最も急速に人口高齢化が進む中で、その必要性はますます高まっている。国連人口基金の予測モデルによると、ベトナムの人口黄金期のピークは過ぎ、15年後には労働者数は減少に転じると見込まれている。

ド・ティエン・アイン・トゥアン氏によると、ベトナムの労働生産性は依然として改善が遅く、ASEAN諸国に遅れをとっている。一方で賃金は上昇を続けており、生産性向上に伴う実際の人件費は安くはない。「したがって、バリューチェーンの上流工程を向上させるために、人材と科学技術への投資が最優先事項でなければならない」とトゥアン氏は述べた。

ハイテクパークの最初の構想を描いてから30年以上が経ったが、ファム・チャン・チュック氏はいまだに先進製造業が期待通りにはなっていません。

「我が国にはいくつかの企業とハイテク製品がありますが、数が少なすぎます。ほとんどはまだ加工・組み立て段階です。このままのペースで進めていけば、豊かな国になるという目標を達成できるでしょうか?」とチュック氏は疑問を呈した。

コンテンツ:ベトドゥク語グラフィックス : Hoang Khanh - Thanh Ha

Vnexpress.net

コメント (0)