|

| Selon les analystes, une seule mauvaise nouvelle peut faire flamber les prix du pétrole et du gaz. Photo : Réservoirs de pétrole de la raffinerie hongroise de Duna, qui reçoit du brut russe via l'oléoduc de Droujba. (Source : AFP) |

Ne blâmez pas la faible demande

Dans la période qui a suivi le lancement par la Russie d’une opération militaire spéciale en Ukraine (février 2022), la moindre mauvaise nouvelle a fait grimper en flèche les prix de l’énergie.

L'année dernière, lorsque la nouvelle a éclaté qu'un incendie avait forcé une usine à gaz américaine à fermer, que des grèves avaient obstrué les terminaux pétroliers français, que la Russie avait demandé à l'Europe de payer son carburant en roubles, ou que la météo semblait pire que d'habitude, le marché s'est immédiatement enthousiasmé.

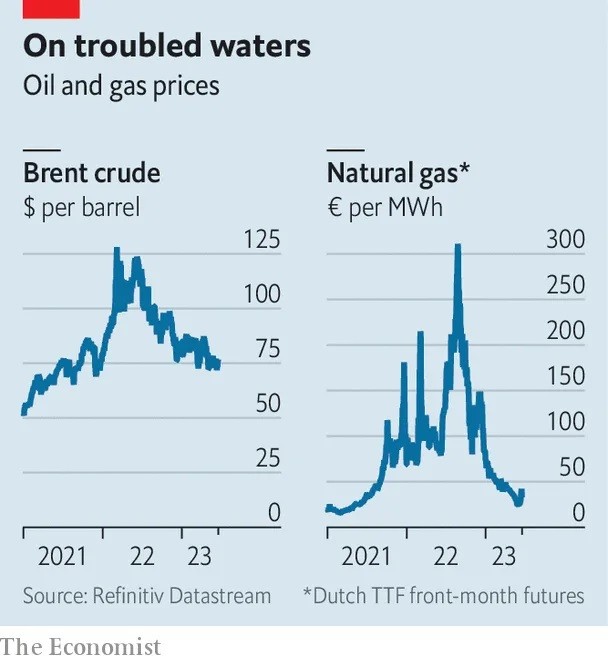

Mais la situation a changé depuis janvier 2023. Le prix du Brent oscille autour de 75 dollars le baril, contre 120 dollars il y a un an. En Europe, le prix du gaz s'établit à 35 euros (environ 38 dollars) par mégawattheure (MWh), soit 88 % de moins que son pic d'août 2022.

|

| Graphique des prix du pétrole et du gaz de 2021 à 2023 (Source : The Economist) |

Dans ce contexte, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses partenaires (OPEP+) ont annoncé des réductions de production pour augmenter les prix du pétrole.

Pendant ce temps, aux États-Unis, le nombre de plateformes pétrolières et gazières en activité a diminué pendant sept semaines consécutives. Plusieurs installations gazières norvégiennes, vitales pour l'Europe, sont fermées pour maintenance prolongée. Les Pays-Bas ont également fermé le plus grand gisement gazier d'Europe.

Pourtant, malgré ces mesures, les prix de l'énergie restent bas et toute hausse est de courte durée. Alors, pourquoi les prix du pétrole et du gaz restent-ils si bas ?

Une demande des consommateurs inférieure aux prévisions pourrait être une partie de la réponse.

Les attentes de croissance économique mondiale ont été réduites ces derniers mois, l'effondrement de plusieurs banques ce printemps faisant craindre une récession imminente aux États-Unis.

Pendant ce temps, l’inflation frappe durement les consommateurs en Europe, et dans les deux pays, l’impact total de la hausse des taux d’intérêt ne s’est pas encore fait sentir.

En Chine, la reprise post-pandémie s'avère bien plus faible que prévu. La faible croissance réduit la demande de carburant.

Mais un examen plus approfondi révèle que l'argument de la faiblesse de la demande n'est pas entièrement convaincant. Malgré une reprise décevante, la Chine a consommé un record de 16 millions de barils de pétrole brut par jour en avril. La reprise du transport routier, du tourisme et des voyages après la levée des mesures « Zéro Covid » se traduit par une consommation accrue de diesel, d'essence et de kérosène.

Aux États-Unis, les prix de l'essence ont baissé de 30 % par rapport à l'année précédente, un bon signe pour l'été, période de pointe des voyages. En Asie et en Europe, les températures élevées devraient persister, ce qui accroîtra la demande de production d'électricité au gaz pour se rafraîchir.

L'offre est en constante augmentation

Une explication plus convaincante se trouve du côté de l'offre. Les prix élevés des deux dernières années ont encouragé une augmentation de la production dans les pays non membres de l'OPEP.

Le pétrole afflue vers les marchés mondiaux depuis la région atlantique, grâce à une combinaison de puits (au Brésil et en Guyane) et de production de schiste et de sables bitumineux (aux États-Unis, en Argentine et au Canada). La Norvège pompe également davantage de pétrole.

La banque JPMorgan Chase estime que la production hors OPEP augmentera de 2,2 millions de barils par jour d'ici 2023.

En théorie, cela est compensé par les réductions de production annoncées en avril par les principaux membres de l'OPEP (1,2 million de bpj) et la Russie (500 000 bpj), tandis que l'Arabie saoudite a ajouté 1 million de bpj en juin.

Mais en réalité, la production de ces pays n'a pas diminué autant que prévu, tandis que d'autres pays de l'OPEP augmentent leurs exportations. Le Venezuela a augmenté ses ventes grâce aux investissements de Chevron, un géant énergétique américain. L'Iran exporte à son plus haut niveau depuis 2018, année où les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions à ce pays islamique.

Selon les statistiques, 1/5 du pétrole mondial provient aujourd'hui de pays sous sanctions occidentales, vendu à prix réduit, provoquant ainsi une chute des prix.

Sur le front du gaz, la situation de l'approvisionnement est plus complexe. Le gazoduc russe Nord Stream, qui alimente l'Europe, reste fermé. En revanche, Freeport LNG, une installation qui traite un cinquième des exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) et qui a été endommagée par une explosion l'année dernière, est de nouveau opérationnelle.

Les autres exportations russes vers l'Europe continentale se poursuivent. Les flux de gaz norvégien reprendront complètement à la mi-juillet.

Plus important encore, les installations de stockage existantes en Europe sont presque pleines, avec un taux d'occupation de 73 %, contre 53 % il y a un an, et sont en bonne voie pour atteindre l'objectif de 90 % d'ici décembre. Les pays asiatiques riches comme le Japon et la Corée du Sud disposent également de réserves de gaz abondantes.

Alors que l'inflation montait en flèche et que les taux d'intérêt restaient modestes, les investisseurs se sont rués sur les matières premières, considérées comme des protections intéressantes contre la hausse des prix, comme le pétrole brut. Aujourd'hui, alors que les spéculateurs anticipent une baisse de l'inflation, l'attrait du brut a diminué.

La hausse des taux d'intérêt accroît également le coût d'opportunité de la détention de brut, ce qui pousse les négociants en pétrole à vendre leurs stocks. Le volume de pétrole stocké en réserve mondiale est passé de 80 millions de barils en janvier à 65 millions de barils en avril, son niveau le plus bas depuis début 2020.

Les prix du pétrole pourraient également augmenter plus tard cette année. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit que la demande mondiale de pétrole atteindra un record de 102,3 millions de barils par jour en 2023. L'offre de pétrole atteindra également un niveau record.

Selon certaines banques, le marché sera déficitaire au second semestre de cette année. À l'approche de l'hiver, la concurrence pour le GNL entre l'Asie et l'Europe s'intensifiera. Les tarifs de fret hivernaux devraient augmenter.

Cependant, il est peu probable que le « cauchemar » de la crise énergétique de l'année dernière se reproduise. De nombreux analystes s'attendent à ce que le prix du Brent reste proche de 80 dollars le baril et n'atteigne pas les trois chiffres.

Les marchés à terme du gaz en Asie et en Europe laissent entrevoir une hausse de 30 % par rapport aux niveaux actuels d'ici l'automne, plutôt qu'une situation plus extrême. Les marchés de l'énergie se sont adaptés au cours des 12 derniers mois. Malgré cela, une seule mauvaise nouvelle suffit à faire flamber les prix du pétrole et du gaz.

Source

![[Photo] Les dirigeants provinciaux de Gia Lai offrent des fleurs au monument de l'Oncle Ho avec les groupes ethniques des hauts plateaux centraux](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)

Comment (0)