「ジャーナリストはいかなる状況においてもプロとしての評判を維持しなければならない」

1992年、省が分離独立すると、私とハナムニン新聞の同僚5人はニンビン新聞の設立にあたりました。創業当初は何もかもが不足し、苦労の連続でした。主に自転車で拠点に通い、道路状況も非常に悪く、ニュースや記事を入手するのも至難の業でした。しかし、仕事への情熱を胸に、皆で懸命に働き、拠点に密着しました。そのおかげで、現場に密着した、ホットで時事的な記事を数多く掲載することができ、毎号、読者から大変好評を博しました。この職業に携わる者にとって、読者に愛されることは計り知れない幸福です。だからこそ、仕事に情熱を注ぎ、旅に出れば旅するほど、情熱を込めて執筆するのです。しかし、読者の信頼と愛を得ることは容易ではなく、ライターという職業に対する信頼と尊敬を維持することはさらに困難です。私自身、常に、この職業の威信とジャーナリストとしての評判を保たなければならないと心に留めています。この意識は、私がこの仕事に就いてからペンを置くまで、常に私の中にありました。職業上の評判は、懸命な努力、友人や同僚からの絶え間ない学び、そしてあらゆる仕事における創造性への飽くなき渇望から生まれます。ジャーナリストとしての評判については、本人がキャリアを通じて絶えず培い、実践していく必要があります。ジャーナリズムは本来厳しいものですが、職業に献身するジャーナリストに対しては、世間の評価と認識は常に公平で、敬意を払われるものです。

「私の秘訣は仕事に情熱を注ぐことです」

私はアマチュアアナウンサーです。強い愛情からこの職業に就きました。子供の頃からラジオが大好きで、どの番組でも聞き流し、一言一句吸収するかのように聞き、読み上げる真似をしていました。トゥエット・マイさんとキム・クックさんの声は、聞く人の魂に触れるようで、とても情熱的で奥深く、私は魅了され、アナウンサーになることを夢見ていました。幸運なことに、情熱に加え、私は美しい声に恵まれていました。そしてある日、ニンビンラジオ局(ニンビンラジオテレビ局の前身)がアナウンサーを募集していました。そのニュースを聞いたとき、私はとても嬉しくて、張り切ってオーディションを受けました。すると予想外に、局長(当時はホアン・チュオン氏)がすぐに私を採用してくれました。局に採用されて、私はとても嬉しかったです。こうして、夢を実現させたのです。

ラジオアナウンサーは…ただ喋るだけの機械ではありません。良い声に加えて、創造性と洞察力、そして継続的な学習意欲が求められます。私はこれまで、1975年の歴史的な時期のものも含め、多くの重要なニュース速報をラジオ局から託されてきました。2007年に退職しました。私の最大の成功は、同僚の信頼とリスナーの愛情です。私に会ったことのない人でも、私の声をまるで家族の絆のように親しんでくれている人はたくさんいます。

「もう一度選べる機会があったとしても、やはりジャーナリズムを選ぶでしょう。」

1994年、私はニンビン新聞社に勤務しました。1992年の省再編後、2代目とも言える会社です。入社以来、退職(2022年)まで28年間、ニンビン新聞社で働き続けました。実際、転職の機会は何度もありましたが、私はジャーナリズムの道を貫きました。私は自分がこの職業を選び、今もこの仕事に情熱を注いでいるのだと思います。その間、喜びも悲しみもあらゆる感情を経験しましたが、私は常にこの過ぎ去った時間を誇りに思い、大切にしています。私はジャーナリズムを選び、この職業が私を選んだのです。どんな職業であっても、自分が選び、献身すれば、必ず報われると私自身は思っています。

ジャーナリストとして活動していた間、私は旅をし、執筆し、様々な経験をし、読者の記憶に残る記事を書くという幸運に恵まれました。退職から3年が経った今、過去を振り返ると、今でも様々な感動が湧き上がります。もしもう一度選択できる機会があったとしても、私はやはりジャーナリズムを選びます。6月21日は、社会全体がジャーナリズムに携わる人々を称える日であり、同時にジャーナリストにとって、自らを見つめ直し、より完成度を高め、社会から託された使命をより良く果たしていくための機会でもあります。

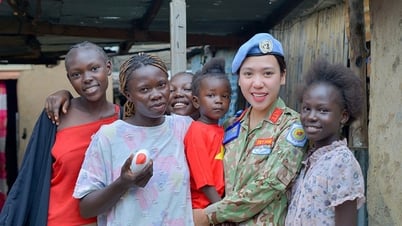

「時には、映像こそがあらゆるドキュメンタリーの貴重なディテールとなるのです」

グエン・ズー・ライティング・スクールを卒業後、1976年にハナムニン・ラジオ・テレビ局に入局しました。退職するまで、40年近くラジオ・テレビ業界で働いてきました。キャリアを通して、様々なジャンルの作品を数多く制作してきましたが、私が最も好きなのはドキュメンタリー映画です。ドキュメンタリー制作において最も難しいのは、テーマの選定、綿密で緻密な脚本の作成、撮影場所の調査、撮影アングルの選定などです。

私にとって、魅力的なドキュメンタリーとは、必ずしも大きなテーマを扱っている必要はありません。観客の心に響くテーマを扱っていることが重要です。一見シンプルに見えても深い意味を持つもの、一見副次的なイメージが作品の最も貴重なディテールとなるものなど、様々な要素が存在します。だからこそ、ジャーナリストの視点が、唯一無二の素材、つまり「唯一無二」の作品を生み出すのです。

1999年にフエで開催されたベトナムテレビ映画祭で銀賞を受賞したドキュメンタリー作品があります。それは「鼓笛村」です。この映画は、ニンフォン村の鼓笛隊員たちの汗水たらして働くことの美しさと生活を描いています。当時の銀賞受賞は、この職業に就く者にとって貴重な名誉でした。しかし、この作品は私にとって最も記憶に残る作品ではありません。私が感銘を受け、今でも思い出すと胸が締め付けられるのは、「音のこだま」というドキュメンタリーです。この映画の主人公は、ルオン・ヴァン・トゥイ高校の用務員であり、責任者であり、鼓笛を指揮する人物です。この映画は、私が伝えたかったこと、つまり、身近で馴染みのある音、学校の鼓笛隊員、登校時間、下校時間、昼間の運動時間を知らせる人物のたゆまぬ努力の美しさを、余すところなく描き出しています。

私にとって最も印象的なシーンは、映画の最後のシーンです。休日の夜、生徒たちは先生たちに花束を手渡そうと駆け寄っていました。一方、校庭の片隅では、優しい笑顔を浮かべた用務員が、ためらいも嫉妬も感じることなく、黙々と仕事をこなしていました。彼にとって、これが自分の義務だったからです。

映画は終わり、校内太鼓の音が観客の心の中で美しく響き、用務員さんの静かな仕事に対する観客の愛情、尊敬、そして愛を表現し、そしてどこかで、意図的でなかったことを後悔する瞬間が訪れる…その感謝の旅の中で、学校の用務員さんも感謝の言葉をもらえたらとても嬉しいだろう。

出典: https://baoninhbinh.org.vn/ky-niem-nhung-ngay-lam-bao-002329.htm

コメント (0)