トレーニングプログラムの構築から始めましょう

過去数十年にわたり、異文化教育を指す用語として、クロスカルチャー、マルチカルチャー、インターカルチュラル教育といった様々な用語が学者によって用いられてきました。呼び方は異なりますが、これらの用語はすべて、異なる文化を持つ人々の間で対話と協力を促進するという共通の目標を目指しています。

ホアン・トゥ・フイエン理学修士(ハノイ・キャピタル大学)は、「幼児教育における大学生の良好な人間関係構築能力育成のための異文化教育の現状」と題した報告書を発表し、「良好な人間関係構築能力育成のための異文化教育の活用は、大学で既に実施されており、現在も行われている。しかし、その活用レベルはまだ高くない」と述べた。

この状況の原因は、各研修モジュールの期間が短縮されている一方で、専門性の高い知識が求められていることにあります。特に、良好な人間関係を築く能力の育成は、研修プログラムに独立したモジュールが設けられておらず、成果基準にも定められていません。講師が活動やモジュールに積極的に組み込んでいます。そのため、専用の教材がなく、異文化教育を用いてこの能力を育成することが困難になっています。

この見解に同意して、Trinh Thuy Huong博士 ( ハノイ演劇映画大学) は次のように強調しました。「教育の国際化の流れに対応できる人材の育成は、研修プログラムの構築から始めなければならない。」

チン・トゥイ・フオン博士は、異文化コミュニケーションに関する内容を含む研修プログラムの成果基準を満たすコース目標の設定を提案しました。これには、学習者が文化の違いに柔軟かつ効果的に対応し、文化規範を遵守し、それぞれのコミュニケーション状況に適応する能力を身につけることが含まれます。

例えば、ハノイ工業大学基礎科学部の教員が編成した異文化コミュニケーションコースは、実践的な価値をもたらしています。このコースの内容は、多文化の職場環境における基本的なコミュニケーションスキルに焦点を当てており、学生が国際的なコミュニケーションの場に自信を持って臨めるよう支援しています。

多文化コミュニケーション環境の構築

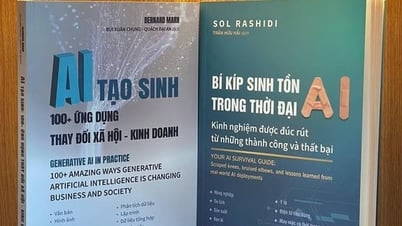

国際統合とキャリア機会の拡大を背景に、語学学習はますます魅力的になり、多くの学生の注目を集めています。この流れに伴い、異文化教育は研修プログラムにおいて徐々に不可欠な要素となり、海外のパートナーとの協力関係の促進や統合能力の向上に重要な役割を果たしています。

フエ大学外国語大学のグエン・ティ・フオン・トラ博士は、日本語カリキュラムへの異文化教育の統合に関する研究を発表しました。外国語能力と文化知識の向上を使命とするこの研修プログラムは、「日本研究」や「文化交流」といった文化科目を通して、異文化教育の役割を具体化しました。

この分野の科目数は限られているものの、言語訓練における文化教育の重要性を部分的に反映し、同時にこれら2つの側面の関係を把握して、学生が国際的な環境で効果的にコミュニケーションをとるための基盤を構築します。

ハノイ大学は、国際化教育においても先進的な大学の一つです。グエン・ティ・トゥイ理学修士によると、ハノイ大学の学生は異文化コミュニケーションの重要性を強く認識し、積極的にその能力を伸ばしています。

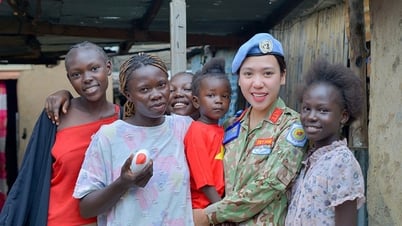

ハノイ大学は、2016年から2021年にかけて2,953名を超える留学生が研修プログラムに参加し、多文化学習環境を構築し、国際的な統合と協力を促進するモデルとなっています。

グエン・ティ・トゥイ氏はまた、異文化コミュニケーション能力の向上を図るために、大学は留学生とベトナム人学生の両方を対象とした研修プログラムや充実した文化交流活動を実施し、大学構内に多文化コミュニケーション環境を整備する必要があると付け加えた。これは、学生の適応力を高めるだけでなく、グローバルな環境で効果的に働き、学ぶためのスキルを身につけることにもつながる。

討論会で意見を述べた専門家らは、異文化教育を体系的に統合すれば、生徒が違いを理解し尊重するのに役立つだけでなく、将来のキャリアの機会を拡大するための戦略的なツールにもなるという点で一致した。

[広告2]

出典: https://kinhtedothi.vn/dao-tao-nhan-luc-dap-ung-xu-the-quoc-te-hoa-giao-duc.html

コメント (0)