ベトナムの銀行株は「キング株」とみなされているが、克服するのが容易ではない制約のため、その評価額は地域平均に比べると依然としてかなり低い。

企業の資本化の重要性

ビジネスリーダーとして、自社のエコシステムを完成させるために別の企業を買収する絶好の市場機会があるものの、多額の資金が必要だとしたら、どうしますか?この問題に対する一般的な解決策は、より多くの株式を発行し、より多くの新規投資家を動員して資金を提供し、取引を実行することです。

しかし、資金調達を行うには、投資家に対し、出資が効果的であること、より簡潔に言えば、追加発行株式の取得が長期的に利益をもたらすことを証明する必要があります。投資の観点から見ると、企業の過去の資本金の長期的な増加は、より多くの資金を調達するための重要な指標となり、既存の投資家が多くの利益を享受していることを証明することで、新たな資金調達が容易になります。

企業の時価総額は、流通株式数と株式の市場価格の乗数です。企業が大きな時価総額を持つには、多額の定款資本と高い株式市場価格が必要です。現実には、この2つの要素のうち、高い株価は、定款資本の大きい企業よりも株主に多くの利益をもたらします。また、高い株価は、企業が有利な価格で資金を調達しやすくし(高時価で新株を発行する)、株式分割によって定款資本を迅速に増やすことも可能にします。

したがって、経営者が「株価は市場が決める。我々は事業に集中するだけだ」と言うのは間違いです。経営者は皆、自社株の魅力を高める戦略を持つ必要があります。株価は短期的には変動するかもしれませんが、長期的には、会社の時価総額の成長を確実にするために成長が不可欠です。

この分析は、地域内で株価の高い銀行の特徴を分析し、ベトナムの銀行に実際的な教訓を引き出すことで、企業の資本増強策に関する重要な追加情報と個人的な見解を読者に提供します。

|

地方銀行の株価評価を比較する

地方銀行の評価額を比較すると、地方銀行の株価がベトナムの銀行よりもはるかに高いことが一目瞭然です。2017年から現在に至るまで、ベトナムの銀行の平均株価収益率(PER)と株価純資産倍率(PBR)は、比較対象となる銀行よりも常に低く、特にPERは顕著です。これは、投資家が地方銀行の1ドン当たりの収益に対して常に高い価格を支払っていることを意味します。

過去6年間の平均では、インドネシア市場の投資家は収入1ドンにつき19ドンを支払う意思があり、最も高い金額を支払ったのに対し、ベトナム市場の投資家は収入1ドンにつき11ドンしか支払っていなかった。

活発な取引量は、この地域における銀行株への投資家の関心の高さを示しています。特にタイでは、銀行株の1セッションあたりの取引量はベトナムの平均の約8~10倍に達しています。株価は上昇/下降トレンドがより明確で、急激な変動が少なく、事業活動のシグナルを非常に正確に反映しています。

では、その理由は何でしょうか?業務運営、歴史、文化、経営などには違いがありますが、高株価水準を生み出すには、筆者の調査によると、これらの銀行に共通する3つの特徴があります。それは、株式投資活動にとって好ましいマクロ環境、効率的な銀行業務運営、そして効果的なコミュニケーション戦略です。

|

株式市場の魅力

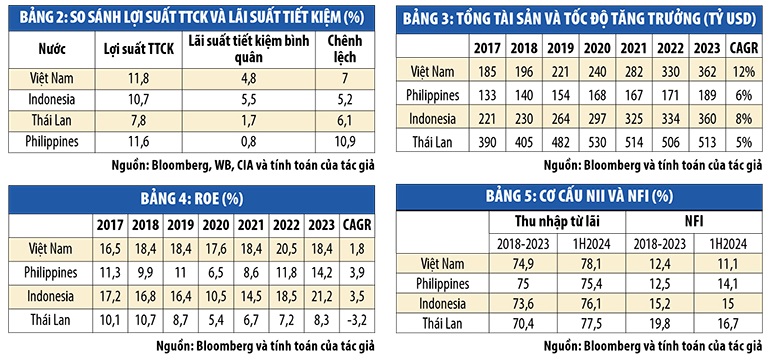

まず第一に、近年ベトナム株式市場は大きく発展し、投資家にとって効果的な投資チャネルとなっていることは確かです。しかしながら、ベトナムにおける株式投資の利回りと12ヶ月平均貯蓄金利の差は、フィリピンよりも低く、タイと同程度です。これは、ベトナム株式市場の魅力が、この地域の他の国と比較して平均的な水準にあることを示しています。

表1と表2のデータは、インドネシア市場における投資利回りと貯蓄金利の差がベトナム、タイ、フィリピンよりも小さいことを示しています。しかし、投資家は銀行証券を保有するために最も高い価格(すなわち、最も高いPERとP/B)を支払う意思があります。これは、インドネシアの株式投資チャネルが、他の比較対象国よりも投資家の関心と魅力が高いことを示しています。

事業規模と業績

上記のPERとPBRの差を説明できる2つ目の主要な理由は、銀行の規模、業績、そして収益構造です。ベトナムの銀行をシンガポールやマレーシアの大手銀行と比較すると、ベトナムの商業銀行は規模と時価総額の両面で依然として小さすぎることが明らかです。

具体的には、2024年6月時点の株価と為替レートによると、シンガポール最大手の銀行DBSの総資産は、ベトナム最大手の株式商業銀行BIDVの5.6倍である。マレーシアのメイバンクもBIDVの2.4倍である。DBSの時価総額はベトコムバンクの4倍近くであり、メイバンクもベトコムバンクの1.4倍である。

しかし、調査対象となったタイ、インドネシア、フィリピンの大手銀行と比較すると、ベトナムの大手商業銀行の規模はそれほど小さくない。ベトナムの商業銀行の総資産はタイの商業銀行の総資産の約60%に過ぎないものの、インドネシアの商業銀行と同等であり、フィリピンの商業銀行よりも規模が大きい(表3)。

総資産構成は、顧客向け貸出比率(社債を除く)が65~70%程度、債券投資が12~18%程度と、各銀行に大きな差はない。

ROAとROEという業績指標に関して、ベトナムの銀行は域内の銀行に劣っていません。ベトナムの3大商業銀行の平均ROEは域内の銀行と同等であり、タイの3大商業銀行の平均よりも高くなっています。

地方銀行の平均NIMはベトナムの銀行よりもはるかに高いものの、インドネシアの3大銀行の平均NIMは6.5%と最も高く、次いでフィリピンが4.0%、タイが3.0%となっています。一方、ベトナムの3大商業銀行のNIMは2.9%です。

これらの数字だけを見ると、地方銀行の収益構造における金利収入の比率が高いと誤解されるかもしれません。しかし、詳細に分析すると、地方銀行は金利収入に過度に依存しているわけではありません。タイでは平均70.4%、インドネシアでは73.6%、フィリピンとベトナムでは75%近くに達しています。さらに、ベトナムの銀行は、非金利収入構造における臨時収入が地方銀行よりも大きいことが分かります。

上記の分析から、ベトナムの銀行と地域銀行の最大の違いは収益源の構造にあることがわかります。この地域の大手銀行は規模こそ似ていますが、ベトナムの銀行よりも非金利収入(主に手数料収入)の割合が高く、投資家は銀行の持続的な事業運営について安心感を抱くことができます。

投資家向け広報活動

非金利収入の低さを除けば、ROEとNIM指標で見ると、ベトナムの銀行は域内他国の銀行と比べて劣っていません。したがって、商品の質は良いのに価格が見合っていない場合、その原因は市場、つまり販売・マーケティング段階にある可能性があります。ここで、商品が株式だとすれば、投資家向け広報活動(IR)は販売段階にあたります。

実際、地方銀行は極めて早い段階から効果的なIR戦略を展開しており、それが株価がベトナムの銀行を上回ることに貢献しています。アジア証券ブローカーグループの調査とスタンダード&プアーズの調査によると、タイ、インドネシア、フィリピンの調査対象となったすべての銀行が積極的なIR戦略を採用しています。

ベトナムでは、金融メディア分野で活動するいくつかの組織も、銀行のメディア評判のレベルを数値化したレポートを作成しています(Tenor Media、VietNam Reportなど)。多くの銀行は、主に情報開示、規則に従ったイベントの開催などの義務的なIR活動を完了したばかりで、積極的なIR活動はまだ初期段階にあります。

このように、ベトナムの銀行は業務の質と効率性、そして投資家との関係構築を常に改善しています。管理機関が必要な活動を加速させ、ベトナム株式市場の早期の活性化を図り、国内外の投資家にとって市場の魅力を高め、特に銀行、そしてベトナム企業全般が地域の銀行や企業と比較して再評価される環境を整え、資本価値の向上と株主・投資家の利益向上に繋がることを期待します。

[広告2]

出典: https://baodautu.vn/co-phieu-vua-va-nhung-co-hoi-d225579.html

コメント (0)