2023年のG7サミットの共同声明の調整は、地域および世界情勢の新たな展開に関するブロックの見解を反映しています。

|

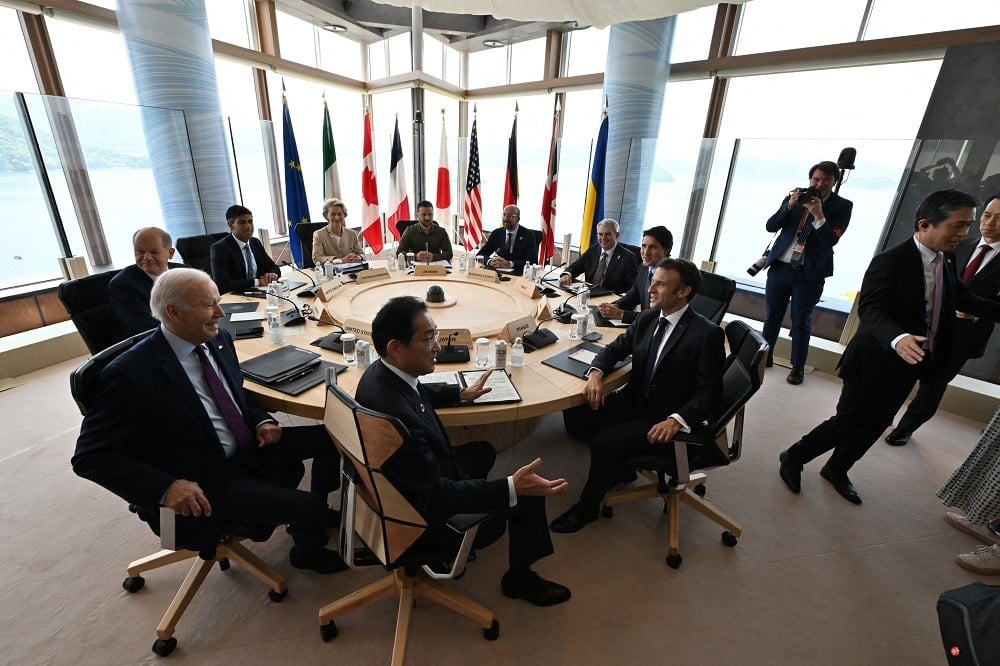

| 5月21日、広島で開催されたウクライナ問題に関する会合に出席したG7およびEU首脳。(出典:ロイター) |

5月21日、日本の広島で開催されたG7サミットは、2日間の会合を経て共同声明をもって終了した。

今年の共同声明は、2022年にドイツのエルマウで開催されたG7サミット後の同様の文書と比べて多くの違いがあることは容易に分かる。

構造変化

2023年G7サミット共同声明は19,000語に及び、前年の12,000語の1.5倍の長さとなっている。2023年の文書には多くの細分化されたテーマが含まれており、ウクライナ紛争、非核化、インド太平洋、経済・金融、持続可能な開発に関する懸念が冒頭に置かれている。

一方、2022年のG7サミットの共同声明では、持続可能な開発、気候変動、環境が最初の課題として挙げられました。

エルマウ・サミット直後、G7首脳は気候変動に関する宣言、世界食料安全保障に関する宣言、そして民主主義の強靱性に関する宣言を発出しました。一方、広島セッションは、ウクライナに関する宣言、核軍縮ビジョンに関するG7首脳声明、経済強靱性及び経済安全保障に関する宣言、エネルギー経済行動計画に関する宣言、そして世界食料安全保障の強靱性に関する広島行動計画の採択をもって終了しました。

この事実は次のようないくつかの点を反映しています。

まず、急速かつ複雑で予測不可能な変化を目の当たりにしている世界情勢を背景に、G7各国首脳は今回、1年前よりも深く幅広く様々な問題について議論したことがわかります。

第二に、共同声明の冒頭に記された内容は、議長国とG7諸国の優先事項を明確に反映しています。2022年、ドイツの与党連合にとって、それは気候変動、グリーン成長、エネルギー供給不足、食料安全保障問題、そしてロシア・ウクライナ紛争に起因するその他の深刻な影響に直面した持続可能な開発という課題です。

1年が経った今も、この紛争は依然として主要な課題となっています。しかし、世界経済と金融の回復と持続的な成長についてもより深く議論され、非核化とインド太平洋の安全保障の問題には、ホスト国である日本の明確な姿勢が見て取れます。

| 広島でのG7首脳の共同声明には、ウクライナ紛争、非核化、インド太平洋、経済・金融、持続可能な開発に関する懸念を筆頭に、多くの細かな議題が盛り込まれていた。 |

ロシアとウクライナの関係は依然として「熱い」

ロシアとウクライナの紛争は、昨年の広島とエルマウで開催されたG7サミットの両方で繰り返し取り上げられたテーマでした。安全保障セッションにウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領がサプライズで出席したことは、確かに今年の注目すべき出来事でしたが、それだけではありません。さらに、G7広島サミットの共同声明では、「ウクライナ」という項目が設けられ、同国の紛争を浮き彫りにしました。

同時に、「ウクライナ」と「ロシア」というキーワードは、広島宣言ではそれぞれ23回、エルマウ文書ではそれぞれ19回と32回登場しています。しかし、言葉遣い、モスクワ批判、キエフ支持の表明はある程度類似しているものの、両文書における出現頻度は異なります。今年の共同宣言では、「ロシア」と「ウクライナ」という語は主に「ウクライナ」と「食料安全保障」の見出しで使用されています。昨年の文書では、どちらも「気候とエネルギー」の項目でより頻繁に言及されていました。

これらの相違は、G7、そしてある程度は議長国であるロシア・ウクライナ紛争の影響をどう見ているかを反映している。昨年は安全保障とエネルギーが焦点だったが、今は世界の食料安全保障への影響への懸念が焦点となっている。

G7広島共同声明は、中国に対し、ロシアに対し「軍事行動を即時かつ完全に停止し、無条件で軍隊を撤退させる」よう「圧力をかける」よう強く求めた。しかし、注目すべきは、G7が「ウクライナとの直接対話を通じて、領土保全と国連憲章の原則と目的に基づく包括的、公正かつ永続的な平和を支持するよう中国に求めた」点である。

注目すべき点が2つある。第一に、G7はロシアとウクライナ両国における中国の役割と影響力を認めている。第二に、「公正な」平和を強調し、中国に「ウクライナと直接対話する」よう促していることは、中国が和平交渉をモスクワに有利な方向に進めるのではないかという懸念を反映している。

| これらの相違は、G7、そしてある程度は議長国であるロシア・ウクライナ紛争の影響をどう見ているかを反映している。昨年は安全保障とエネルギーが焦点だったが、今は世界の食料安全保障への影響への懸念が焦点となっている。 |

中国に対する「新しい」態度

G7がロシア・ウクライナ紛争における中国の役割について警戒感を強めているのは理解できる。アジアの大国である中国への対応は、加盟国にとって依然として難しい問題だからだ。広島宣言では「中国」というキーワードが20回登場するが、これは1年前の文書では14回だった。しかし、中国への強調は共同宣言で用いられた言葉遣いに由来する。

一方で、広島宣言は、1年前のように中国との単なる「協力」を願うのではなく、G7がアジアの大国である中国と「安定的かつ建設的な関係を構築する」ことを望んでいることを強調しました。また、G7は国際舞台において、特に気候変動対策、公的債務問題への対応、公衆衛生、そしてマクロ経済の安定維持において、北京との協力を強化するよう求めました。特に、G7は、G7のアプローチは「中国の経済成長と発展を阻害したり、阻害したりすることを目的とするものではない」と明言しました。

これはG7、そしてより具体的には日本の姿勢を反映しています。実際、日本は最近、北京との関係改善に努めるとともに、全ての関係国に対し、このアジアの大国との対話を強化するよう呼びかけています。

一方、G7は依然として中国に対し「率直に懸念を表明する」と述べ、違法なデータ移転、情報漏洩、先端技術の窃盗といった「不正行為」に対処する用意があると強調した。共同声明で「経済的強制」という表現が用いられたことは、中国からの反発を招いた。

台湾問題に関して、G7は台湾海峡における「平和と安定の重要性」を強調した上で、「一つの中国政策を含む、この問題に関する加盟国の不変の立場」を改めて表明した。これは2022年の共同声明とは異なるが、前回の外相共同声明にも盛り込まれている。

東海および東シナ海問題への言及は引き続きあるものの、昨年の文書と内容は変わっていない。

|

| 中国外務省の汪文斌報道官は、中国に関するG7共同声明の内容に異議を唱えた。(出典:環球時報) |

住宅所有者のマーク

このG7共同声明、特に非核化、インド太平洋、北朝鮮に関する部分におけるホスト国日本の影響について言及しないのは不誠実であろう。

第二次世界大戦で原爆投下を受けた広島が、核軍縮に関する別個の声明を掲げてG7の開催地に選ばれたことは、日本の核軍縮への強いコミットメントを示している。「軍縮・不拡散」と「エネルギー」の項目に「核」というキーワードが21回登場し、その重要性を強調している。

さらに、議長国であるインドは、今回の共同声明において、自由で開かれたインド太平洋の構築に向けた決意を改めて表明しました。これは、1年前にドイツ・エルマウで発表された同様の文書では言及されていませんでした。G7は、インド太平洋に関するASEANアウトルックに沿って、ASEANの中心性への支持と協力の推進を引き続き強調しました。

G7広島宣言では、昨年「忘れ去られた」北朝鮮問題も浮上した。参加国は北朝鮮に対し、「更なる不安定化と緊張の高まりを招く行動を自制する」、「完全かつ検証可能で不可逆的な」非核化プロセスを実施すること、日米韓3か国との対話に臨むこと、そして北朝鮮による日本人拉致問題を含む関連問題の解決に努力することなどを求めた。

G7広島共同声明では、イランの核開発計画、スーダン情勢、コソボとセルビア間の緊張といった新たな紛争問題にも言及した。

さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが最優先事項ではなくなった状況下においても、G7広島共同声明は、気候変動対策の推進、経済の強靭性の強化、そして特に世界の食料安全保障確保に向けた取り組みを強調し続けています。現在の状況下において、これらの課題は「ホット」な課題であり、今後のG7サミットにおいても引き続き議題に上がるでしょう。

このように、日本でのG7広島サミットは多くの宣言とコミットメントをもって閉幕しました。しかし、現在の複雑な状況の中で、そのビジョンをいかに実現していくかは、このグループにとって容易な課題ではありません。

[広告2]

ソース

コメント (0)