マックス・フェルスタッペンが日本グランプリで圧倒的な勝利を収めたことで、1週間前のシンガポールでのF1 RB19の不調は、コースとシャーシのセットアップによる一時的なものだったことが証明された。

2023年シンガポールグランプリは、2022年シーズンのF1最終戦となるブラジルグランプリ以来、10戦中初めてフェルスタッペンが優勝を逃し、レッドブルからは表彰台に上がれなかったレースとなった。9月17日のマリーナベイ・サーキットでは、フェルスタッペンは5位、チームメイトのセルジオ・ペレスは21.441秒差で8位、優勝したフェラーリのカルロス・サインツから54.534秒差だった。

9月17日、シンガポールのストリートサーキットを走るフェルスタッペンのRB19。写真: AP

しかし、F1界が転換点を待ち望む中、レッドブルは先週末の日本グランプリでフェルスタッペンの圧勝により秩序を取り戻した。鈴鹿では、現F1チャンピオンのフェルスタッペンがRB19の圧倒的なパワーを見せつけ、2位のマクラーレン・ドライバー、ランド・ノリスに19.387秒差で勝利した。

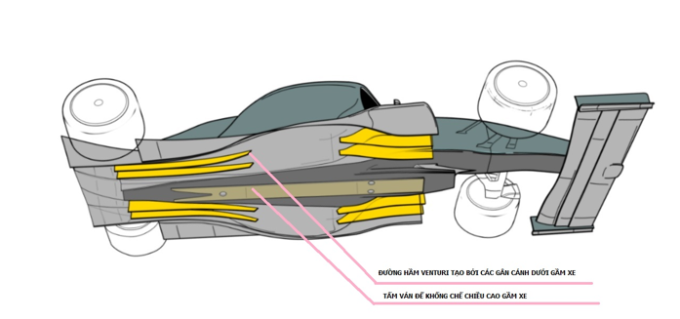

レッドブルがシンガポールGPで突然の失速を見せ、その後鈴鹿で劇的な逆転劇を見せたことは、F1マシンがセットアップ、特に車高にいかに敏感であるかを如実に示しています。現在のマシンは、フロアの最下点を可能な限り地面に近づけることで、ダウンフォースの大部分を占める「グラウンド・エフェクト」を活用しています。

車がガレージに入っている時の車高は、実際のコース上での車高を反映していません。ダウンフォースは一般的に速度に比例し、速度とダウンフォースが増加するとサスペンションは圧縮され、速度が低下すると緩みます。理論上、エンジニアはダウンフォースを最大化するために車高を可能な限り低く設定します。しかし、コースの設計によって、現実的にどの程度低くできるかの制限は異なります。

車高についても、アンダーボディパネルの形で大きな制限が設けられています。これは、1994年のアイルトン・セナの死亡事故を受けてF1の安全性改革の一環として導入されたもので、チームが危険なほど低い車高を設定することを防ぐためのものでした。

現行のテクニカルレギュレーションでは、アンダーボディパネルの厚さは垂直方向に10±0.2mmでなければなりません。レース終了時には、レース中の摩耗により、パネルの最小許容厚さは9mmとなります。ほとんどのチームにとって、パネルによる制御は最低地上高に影響を与えません。なぜなら、このレベルを超えると、たとえ制限パネルがなくても、好ましくない空力現象「ポーポイジング」に遭遇するからです。

下から見たF1カーのシャシーのスケッチ。

「ポーポイズング」現象は、ベンチュリートンネル効果に基づく「グラウンドエフェクト」を応用したF1マシンが経験し始める空力現象です。これにより、マシンが高速走行している際に、シャーシ下部に高速で空気流が吸い込まれ、低圧領域が形成され、ダウンフォースの増加に寄与します。

問題は、車がスピードを上げると、アンダーボディの高さが下がってしまうことです。アンダーボディが低くなりすぎると、気流が滞留し、空気が吸い込まれることで生じる低圧領域によって発生するダウンフォースが減少します。すると、アンダーボディは地面から離れる方向に動きます。しかし、アンダーボディが地面から十分に離れると、空気が流れ込み、車は再び押し下げられ、このプロセスが繰り返されます。この、車体下の気流による制御不能なダウンフォースの現象は、レーサーの間では「ドルフィン効果」と揶揄されています。

2023年F1シーズン開幕に際し、FIAはレギュレーションを改正し、フロア端からの最低地上高を15mm引き上げました。これは、ドライバーから「ポルポーズ」現象が大きすぎて危険だという苦情が寄せられたためです。当時、ルイス・ハミルトンはアゼルバイジャンのバクー・サーキットで、高速コーナーへの進入時にマシンをコントロールできないと訴えていました。車両の最低地上高の上昇は、特にメルセデスのダウンフォースを大幅に低下させる原因となっています。

しかし、レッドブルのRB19はライバル車とは異なる仕組みで動いています。RB19の空力的優位性の一部は、ベンチュリー効果を最大限に活用したサスペンション設計によるもので、RB19はライバル車よりも低い車高で走行しながらも、車体下部の気流を安定させ、「ポーポイジング」を回避しています。

ベルギーのスパ・フランコルシャンは、オー・ルージュ・サーキットの中でも高速とダウンフォースの組み合わせが最も大きいため、チームはマシンを通常よりも高くセッティングせざるを得ないことが多い。レッドブルはマックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレスに、ハイリスクなスポットで減速するよう指示し、アンダーボディのボードが地面にあまり接触しないようにした。こうしてRB19の車高を比較的低く保つことができ、彼らはレースの残り時間で好タイムを記録することができた。

鈴鹿でのRB19の新しいフロアデザイン。写真: F1.com

バクーとモナコの市街地サーキットは荒れた路面のため比較的高い最低地上高が必要となるため、レッドブルのライバルに対するアドバンテージは他のサーキットよりも小さい。高い最低地上高を必要とするサーキットではRB19のパワーが損なわれるため、レッドブルはショートコーナーサーキット(ほとんどの市街地サーキットと同様)で戦うことが難しくなる。フロントタイヤのオーバーヒートによってRB19は不利になるからだ。その結果、レッドブルはバクーでフェラーリにスタートポジションを奪われ、モナコではフェルスタッペンが予選でフェルナンド・アロンソに僅差で勝利した。

カレンダー上最も過酷なストリートレースとされるシンガポールGPでは、高温とバンピーな路面状況のため、レッドブルは不利な状況を回避するため、通常よりも柔らかいサスペンションをマシンに採用せざるを得ませんでした。さらに、シンガポールのようなサーキットを想定して特別に研究されたわけではない新しいフロアとディフューザーの設計を採用したことで、RB19にさらなるダメージを与えてしまいました。

シンガポールGP前のテストでは、柔らかめのサスペンションが新しい高くなった車高と相性が悪く、RB19の成績は振るいませんでした。さらに、レッドブルは新しいフロアパンの効果を除外するため、フロアパンを古いものに戻し、サスペンションを硬くしました。この2つの大きな変更にもかかわらず、RB19はレース前日の次のテストでもフェラーリに0.3秒遅れをとっていました。

レッドブルは予選で上位進出を目指し、車高を下げるなど更なる変更を行いました。しかし、この変更は悲惨な結果に終わり、レッドブルの両ドライバーは2018年のロシアGP以来初めて予選3位を逃しました。

レッドブルは、コース特性に合わせて車高を上げざるを得なかったため、他のマシンよりもダウンフォースを大きく失ったように見えました。シンガポールGPのわずか数日後、通常よりはるかにフラットなコースである鈴鹿サーキットで、レッドブルの問題はすぐに解決され、RB19は本来の性能を取り戻しました。

鈴鹿での最初のテスト中、レッドブルは2種類のフロアデザインを並べてテストしました。ペレスはシンガポールの公式レースで使用された旧型のフロアでテストを行い、フェルスタッペンはシンガポールでの最初の2回のテスト後に一時的に廃棄されていた新型のフロアでテストを行いました。レッドブルはこのテストで、新型のフロアがシンガポールでのRB19の不振の原因ではないことを確認することに重点を置きました。

フェルスタッペンは9月24日の鈴鹿レースで優勝した。写真:レッドブル

新しいフロアのおかげで、フェルスタッペンは鈴鹿での最初のフリープラクティスセッションですぐにチームメイトに対して優位に立った。そのため、日本GPの残りの時間、ペレスのRB19にも新しいフロアが装着された。メキシコ人ライダーはすぐに、古いフロアを使用していた時よりも大幅に速い速度を達成した。この事実は、シンガポールでのRB19のパフォーマンス低下は一時的なものであり、ストリートトラックの特性に起因するものであり、公道における本来の強さは依然として健在であることを裏付けた。

鈴鹿でのRB19のパフォーマンスは、シンガポールグランプリ直前に出されたTD18とTD34の技術指令がレッドブルの強さを減じたのではなく、単にRB19に適さないトラックタイプと一致しただけだったことも証明した。

ミン・フオン

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)