ビントゥアン漁業協会会長のフイン・クアン・フイ氏は、地域の水生資源の保護と回復に地域住民が参加した成果を共有しました。

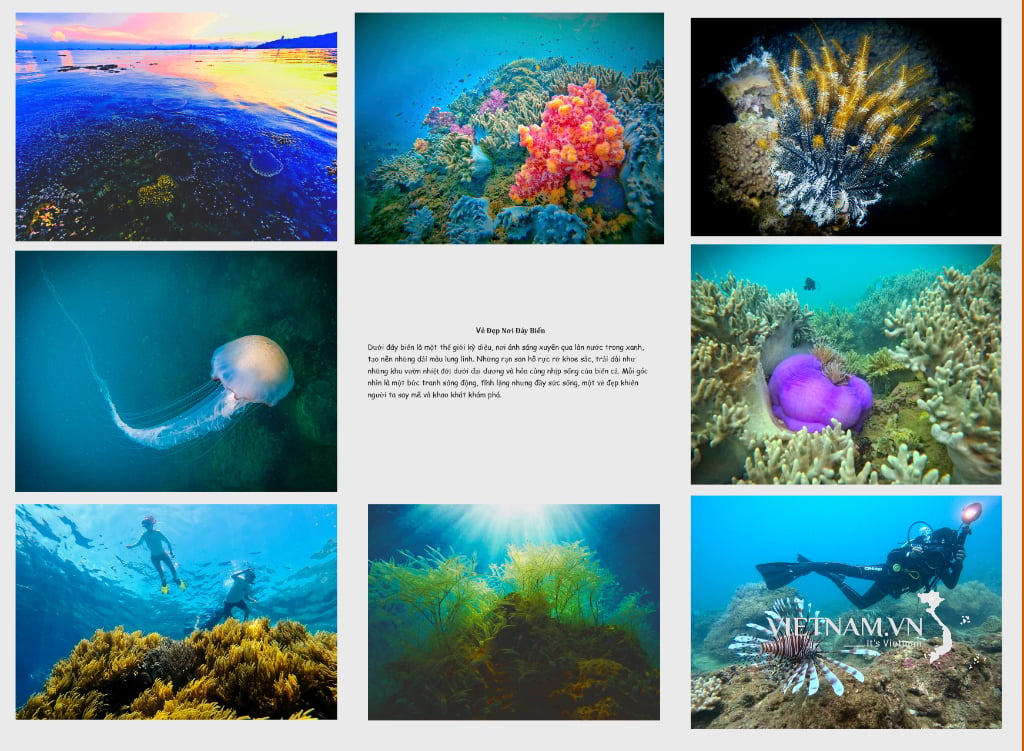

ビントゥアン省はかつて豊富な水産資源を有し、国内三大漁場の一つでもあったと彼は語った。しかし、ある時期、ビントゥアン省の海には何も残っていなかった。5年間連続で調査を続け、100平方メートルを削り取っても魚もエビも見つからなかったのだ。

「当時、漁師たちは非常に憤慨していました。『海をこんな状態にしておいたら、私たちの子どもたちは何を食べればいいんだ?』と彼らは言いました」とフイ氏は回想する。彼によると、これは多くの管理政策が効果を発揮せず、過剰な負担がかかっていた結果だったという。

ビントゥアン省は172kmの海岸線を有するが、漁業管理船はわずか3隻で、その速度は時速わずか7海里である。一方、漁船は時速14海里にも達する。「管理は不可能だ」と彼は述べた。そこで、漁師に水産資源の管理と回復を委ねるモデルが生まれた。

「最初は、海の保護プロジェクトに参加してくれる漁師を5人見つけるのに30回のコーヒーセッションが必要でした。その後、10人になり、2013年には海を保護するコミュニティの形成を動員する委員会を設立しました」とフイ氏は語った。

このコミュニティの設立プロセスには、37の書類と4回の反対討論が必要でした。当初の実施は、リソース不足と多くの漁師の不信感により、非常に困難でした。

しかし、わずか2年間の努力で、コミュニティは成果を上げました。侵食量は90%減少しました。以前は浚渫によって海が破壊され、100平方メートルあたりでエビも魚も一匹も捕獲できませんでした。

2015年の調査では、1平方メートルあたりに生息する水生生物はわずか426種でした。人々は保全とは何か、その効果は何か、そして水生資源をどのように回復させるかを理解していました。解決策は、ヤシの木(沿岸漁業で魚を誘引して集めるために使われる漁具の一種)を作り、海に放流することで、エビや魚が生育できる場所を確保することでした。

ビントゥアン省は、国連開発計画(UNDP)の支援を受け、3つのコミュニティプロジェクトを実施し、ある地区の沿岸部43平方キロメートルの地域を管理してきました。UNDPの支援が終了した2017年以降も、これらのモデルは効果的に機能し続けており、人々は自発的にプロジェクトに参加し、以前よりもさらに発展を遂げています。

2015年には、漁師たちが50万ドンも稼げない夜もありました。今では、漁で1000万ドンも稼げる夜もあります。漁師たちは、40年間でこれほど多くの魚やイカが戻ってくるような漁期は見たことがないと言います。

特に注目すべきは、1976年以降、経済的価値の高い銀エビが再び姿を現したことです。一晩で100キロもの銀エビが漁獲されることもあります」とフイ氏は説明しました。

これは、地域社会の人々が水生資源の保護と回復に取り組んできた結果だと彼は強調し、ヤシの木の群れを海に放つ前は、海上交通の妨げになると言われていたと述べた。今では漁師たちは、ヤシの木の群れをもっと求め、自費で購入して海に放つことさえしている。エビや魚の資源再生に効果があると実感しているからだ。

フイ氏によると、この方法の規模を拡大するためには、水生資源保護基金からの資金動員が可能だ。さらに、地域社会の持続可能な生計手段を構築することで、エコツーリズムを展開することも可能だ。しかし、これらの活動を効果的かつ持続可能にするには、企業からのさらなる投資と参加が必要だ。

農業農村開発省のレ・ミン・ホアン大臣によると、コミュニティベースのアプローチは、思考と社会統治の変革プロセスにおける一つの方向性である。社会共同体は、国家と市場の限界を均衡させ、国家-市場-社会という発展の三角形の中核を成す。

大臣は、地域社会の資源を活用しなければ、期待感や依存感が生まれ、地域社会の自発性、創造性、活力が麻痺してしまう可能性があると述べた。そのため、参加、自律性、自立を促すクラブの設立など、地域社会の参加を活性化させる必要がある。

心の平安

[広告2]

ソース

コメント (0)