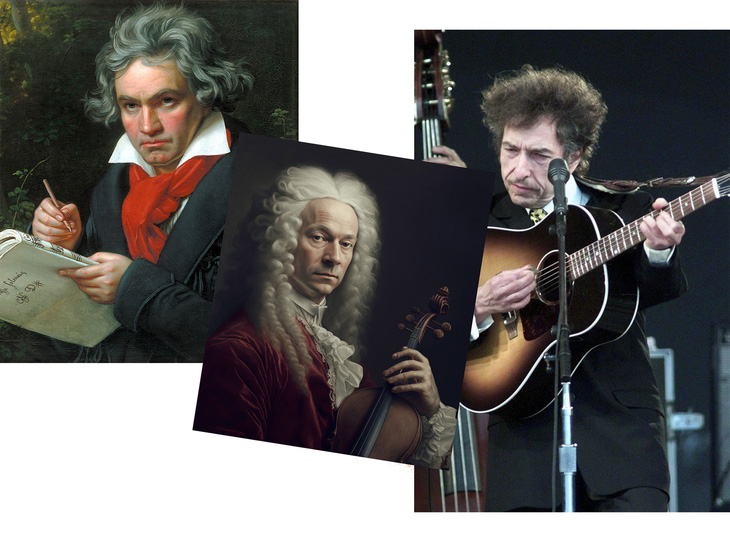

Von links: Beethoven, Vivaldi und Bob Dylan

Der Satz ist in drei Teile gegliedert, die den drei Sonetten entsprechen, vom Allegro non molto (lebhaften) Teil, der eine friedliche Atmosphäre heraufbeschwört, aber auch die Angst und das Zittern des Hirten widerspiegelt, bis zum Adagio e Piano (langsamen) Teil, der die Ruhe vor dem Sturm darstellt und im Presto (sehr schnelles) Teil endet, wenn der Sturm mit tosendem Donner und Blitz über das Land zieht.

Der Klang der Geige war so heftig wie tausend Wind- und Regenböen und fegte alles weg, was ihm in den Weg kam.

Der plötzliche Lautstärkewechsel weckt in uns Panik angesichts der überwältigenden Gewalt des Sturms. Wir lauschen dem Presto-Teil und sind von der beispiellosen Zerstörung der Natur ergriffen.

Beethoven liebte die Natur und zog sich Zeitlebens oft dorthin zurück. Doch das Landleben war nicht nur von Poesie und Freizeit geprägt.

Wenn wir uns die Pastoralsinfonie oder Sinfonie Nr. 6 des deutschen Komponisten anhören, führt er uns zunächst in eine friedliche Welt mit dem Rauschen von Bächen, Vogelgezwitscher und so hellen und süßen Klängen.

Aber nur die ersten drei Sätze! Im vierten Satz, „Gewitter, Sturm“, bricht plötzlich und ohne Vorwarnung ein Sturm auf. Die Pauken simulieren den Donner, der in unseren Ohren dringt, die Geige strömt wie ein sintflutartiger Regen.

Doch nicht nur klassische Komponisten haben versucht, Regenstürme in ihre Werke einfließen zu lassen. Bob Dylans Klassiker „A Hard Rain's a-Gonna Fall“ wird oft als Metapher für radioaktiven Niederschlag bezeichnet.

Bob Dylan – A Hard Rain's A-Gonna Fall (Offizielles Audio)

Der Musiker weigerte sich jedoch, das Lied zu interpretieren. Er sagte, das Lied handele lediglich von einem sehr starken Regen. Und der Text sei 66 Zeilen lang, jede einzelne Zeile lang, was zum Klang eines scheinbar nie endenden Regens beizutragen scheint.

Dieser strömende Regen veränderte das Gesicht der Welt und im Regen erschien alles verbrannt.

Die Metaphern eröffnen sich ins Unendliche und laden bis heute zu zahllosen Interpretationen ein, wodurch das Lied selbst wie ein Regensturm durch das Jahrhundert zieht.

Doch inmitten dieser düsteren poetischen Atmosphäre gibt es gegen Ende noch ein Bild voller Hoffnung: Die lyrische Figur begegnet einem jungen Mädchen und bekommt von ihr einen Regenbogen geschenkt.

Der Sturm ist nie das Ende. Wir hören Beethovens Pastorale, der stürmische Satz zieht vorüber, der Schlusssatz ist das Hirtenlied voller Frische und Dankbarkeit, wenn der Regen aufhört, die Wolken sich lichten und der Himmel wieder aufhellt.

Allerdings ist die Freude hier nicht mit der unbeschwerten Freude der ersten Kapitel vergleichbar.

In Kapitel 5 ist Freude keine Freude, die von selbst kommt, sondern eine Freude nach einem Verlust, eine tiefere, demütigere Freude, wenn wir die Höhen und Tiefen des Lebens vollständig verstanden haben.

Auch Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ enden nicht mit einem Sommersturm. Der Sommer geht vorbei und der Herbst kommt.

Der Sturm legt sich und die Musik entfaltet eine festliche Atmosphäre, die die Erntezeit feiert: Die Bauern tanzen, trinken Wein und kehren dann erschöpft nach Hause zurück, um im Allegro des Herbstsatzes zu schlafen.

Ebenso ist die Natur ein endloser Kreislauf, in dem Leben – Tod, Zerstörung – Wiedergeburt aufeinander folgen. Was verloren geht, findet auch einen Weg zurück, auch wenn es in anderer Form geschieht.

Stürme sind eine so unaufhaltsame Kraft und seit Hunderten von Jahren Thema zahlreicher musikalischer Meisterwerke.

Vielleicht, weil große Phänomene nur mit großer Musik zum Ausdruck gebracht werden können.

[Anzeige_2]

Quelle: https://tuoitre.vn/con-bao-cua-vivaldi-20240915090717175.htm

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh empfängt Führungskräfte mehrerer brasilianischer Unternehmen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/6/3622160b379746e6bca82f804ea35e47)

![[OCOP REVIEW] Bay Quyen Klebreiskuchen: Eine Spezialität aus der Heimatstadt, die dank ihres Markenrufs neue Höhen erreicht hat](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/3/1a7e35c028bf46199ee1ec6b3ba0069e)

Kommentar (0)