Tさんは自宅近くの医療機関に腸管感染症の診断で入院し、約1週間治療を受けました。退院後も鈍い腹痛と食欲不振が続いたため、ザディン人民病院の救急科に入院しました。医師たちは、膵頭部に膿瘍があり、魚の骨と思われる異物も混入していることに驚きました。

10月25日、ジャディン人民病院消化器外科のチョン・ホアン・フオン専門医によると、患者は入院時、38度以上の発熱、脈拍100回/分、血圧110/70mmHg、心窩部鈍痛が持続していたという。病歴調査の結果、患者は魚を食べてこれらの症状が出始めたことが判明したが、胃に骨が刺さっている兆候は見られなかったため、医師は腹部異物の有無を確認するため、腹部超音波検査と造影CT検査を実施した。

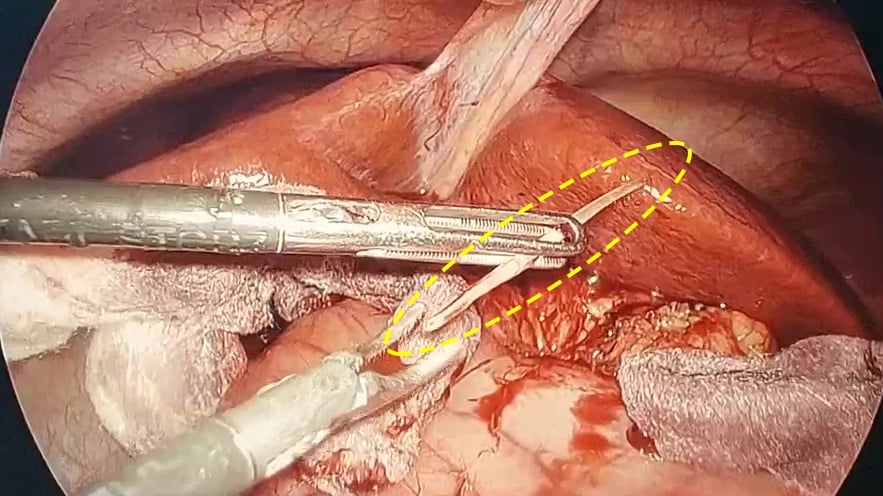

検査の結果、膵頭部に膿瘍があり、魚骨と疑われる放射線不透過性異物も認められました。患者は治療のため消化器内科に転院しました。そこで医師らは相談の上、膵膿瘍の治療と異物の除去を目的とした内視鏡手術を行うことを決定しました。これにより、膿瘍の拡大と重篤な感染症の発症を予防しました。

膵臓に膿瘍を引き起こす魚の骨の画像

フォン医師によると、左下肝臓領域の腹腔手術中に、魚の骨の先端が突き出ているのを発見したため、骨を切除した。その後、胃の裏側を切開すると、膵臓の上縁に8×5cmの大きな脈動する膿瘍が認められた。ドレナージチューブを用いて腫瘤を穿刺し、壊死組織が混じった濃い茶色の膿を20ml採取した。

1時間以上に及ぶ手術の後、チームは膿瘍を効果的に排液し、腹部から3cmの魚の骨を除去しました。術後5日目にも、膿瘍から150mlの液体が排出され続けました。現在、患者の容態は安定しており、発熱や腹痛はなく、自力で飲食が可能です。引き続き肝胆膵ユニットで経過観察と治療を受けており、数日以内に退院できる見込みです。

フォン医師によると、魚の骨やつまようじなどの消化管異物は通常、腹部(胃、結腸、小腸など)に裂傷、穿孔、炎症を引き起こしますが、膵臓の深部まで到達することは稀です。魚の骨などの異物の飲み込みによる膵膿瘍は、まれではありますが重篤で、生命を脅かす可能性のある疾患です。

「異物、今回の場合は魚の骨が消化管を貫通して膵臓に達すると、膵炎を引き起こし、損傷、感染、膿瘍形成を引き起こす可能性があります。迅速に治療しないと、感染が周囲の組織や臓器に広がり、深刻な合併症を引き起こす可能性があります」とフォン医師は説明しました。

そのため、医師は、特に歯を失った高齢者や小さなお子様は、食事をする際にはゆっくりとよく噛むように注意するよう推奨しています。骨やその他の異物による窒息が疑われる場合は、専門の医療機関を受診し、検査を受ける必要があります。感染の拡大や、敗血症や多臓器不全といった生命を脅かす可能性のある合併症の発症を防ぐには、迅速な診断と治療が非常に重要です。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)