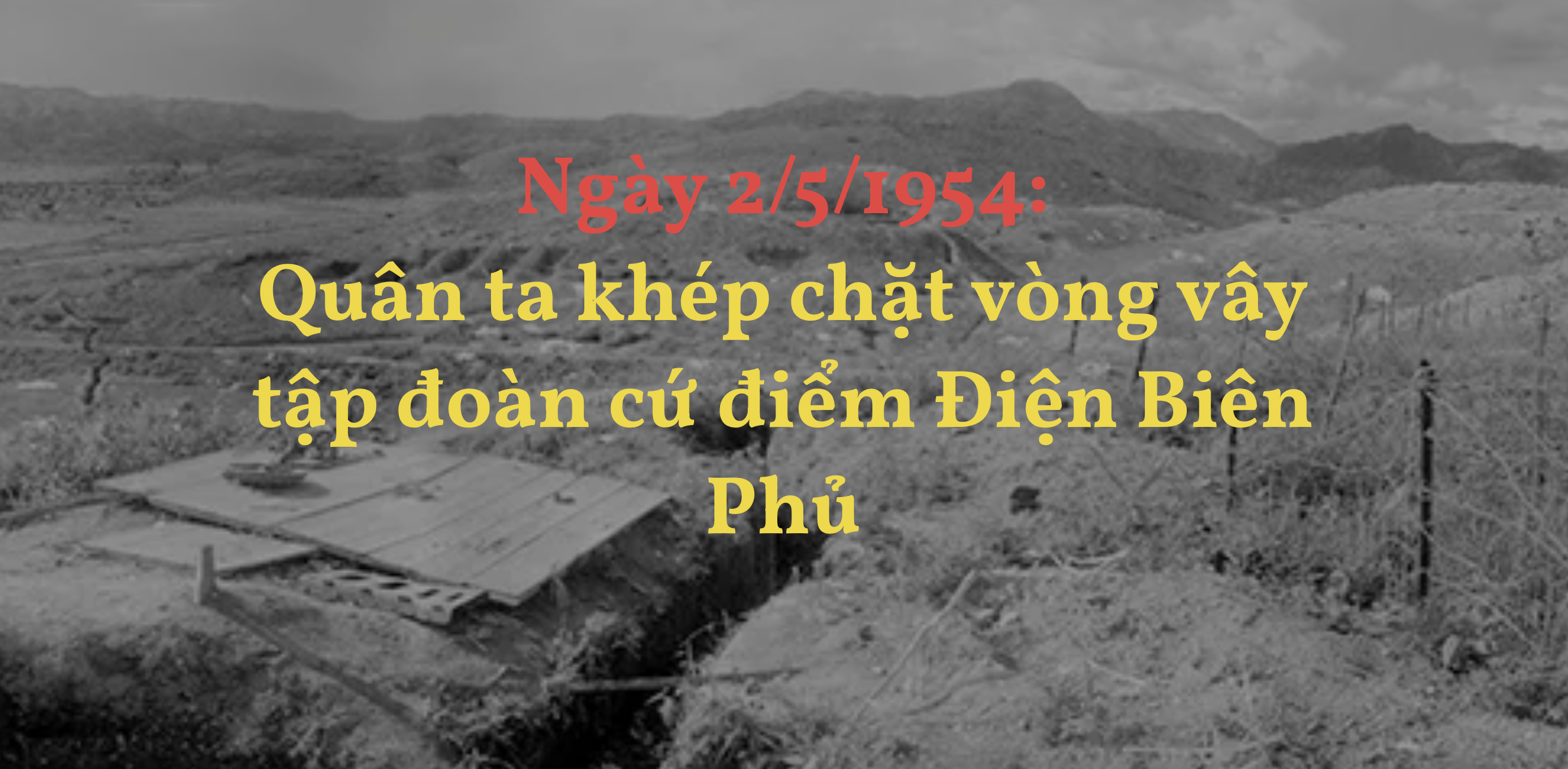

ホン・クムでは、第57連隊が包囲を強化し、多くの敵軍を攻撃して壊滅させた。1954年5月2日未明、敵はC地区から撤退せざるを得なくなった。同日午前4時、第209連隊(第312師団)はナム・ロム川東岸の要塞505と505A(ドミニク3)を占領した。

1954年5月2日の夜、第36連隊は311B要塞(ユゲット4)を完全に破壊しました。日中、部隊は敵2個大隊を戦闘から排除し、モラーヌ型観測機1機とコルセア機1機を撃墜しました。

我々の勝利後、要塞の東側を守っていたエリアン抵抗センターには、A1(エリアン2)とC2(エリアン4)の2つの陣地しか残っていませんでした。ムオン・タン野原の西側では、部隊がデ・カストリーの司令部に向かって塹壕を掘り、中には要塞の司令部からわずか300メートルしか離れていない場所もありました。

我々の突撃部隊はA1丘陵の敵を攻撃している。(写真:VNA)

敵側: 1954年5月2日、フランス軍がディエンビエンフー盆地で包囲されていた際、米国政府は、ベトナム民主共和国がジュネーブ会議の締約国であるというソ連政府の強硬な姿勢を受け入れざるを得ませんでした。ソ連の積極的な支援により、ベトナムは初めて主要な国際会議に出席しましたが、当時はまだ英国、フランス、米国から外交的に承認されていませんでした。

1954年5月2日、ディエンビエンフーの壊滅の危機に直面したナヴァール将軍は、事態打開策を協議するため、サイゴンからハノイへ急行し会議を招集した。会議には、コンヒ将軍、ラオス軍司令官クレベコ大佐、そして北ベトナム軍将校らが出席した。全員が「ディエンビエンフーはもはや維持できない」という点で一致した。ナヴァール将軍はフランスにも報告し、「いかなることがあっても降伏してはならない」と告げられた。

こうした状況に直面し、ナバラはこう提唱した。 ディエンビエンフーの存続を延ばすため、持ちこたえ続ける戦いを続ける。兵力が不足すれば増援を派遣する。銃、弾薬、食料が不足すれば補給する。戦闘条件がなくなったらラオスへ撤退し、「義勇降下隊」を結成する。つまり、パラシュート降下を知らない者でも飛行機に乗り込み、パラシュートを装着して降下するのだ。フランスの記録によると、ディエンビエンフーの戦いの最終段階では、熟練していない兵士、大学を卒業していない兵士、あるいはパラシュート降下法を学んでいない兵士を含む1,800人の「義勇降下隊員」がディエンビエンフー渓谷に投下された。

1954年5月2日の昼と夜にナヴァーラの直接指揮の下、ディエンビエンフーに120トンの物資が投下され、そのうち50%が失われ、食糧備蓄が3日から5日に増加したほか、105mm砲弾5セット、155mm砲弾3セット、102mm迫撃砲弾3セットも投下された。

第三次攻勢の成功を確実なものとし、資源を有効活用するため、兵站業務は柔軟に再編された。 1979年に兵站総局が出版した『ディエンビエンフー作戦の兵站業務』には、次のように記されている。「第二段階以降、総局と各部隊は経験から学び、後方を遠近に配置することの重要性が支援業務のあらゆる面に大きく影響することをはっきりと認識し、調整を行った。部隊の兵站線を前線に近づけることも、非常に激しいイデオロギー闘争であった。その後、部隊の後方は前線にさらに近づいた。当時、我々はしっかりと包囲しており、敵は侵入できなかったため、我々は「前線における機械の効果を促進する」という前線輸送政策を提唱し、自動車の活用を活用して戦場における人員輸送を削減した。」塹壕の混雑を避け、死傷者を減らし、交通の妨げを減らすために、私たちは「人数を減らし、生産性を高める」というモットーを掲げ、戦場には健康で生産性の高い人だけを残すことにしました。

著者:少佐、マスター トラン コック ズン、軍事史研究所、ゴック トゥアン トゥ写真: VNAプレゼンテーション: VU ANH TUAN

ナンダン.vn

出典: https://special.nhandan.vn/ngay251954quantakhepchatvongvay/index.html?_gl=1*1dvr14p*_ ga*MTk3MTc4ODk3My4xNzAzMzM4NjUx*_ga_2KXX3JWTKT*MTcxNDYwNDIxOS42NS4wLjE3MTQ2MDQyMTkuNjAuMC4w

![[写真] ルオン・クオン大統領がニュージーランド議会のジェリー・ブラウンリー議長と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/7accfe1f5d85485da58b0a61d35dc10f)

![[写真] ルオン・クオン大統領がニュージーランド議会のジェリー・ブラウンリー議長と会見](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/7accfe1f5d85485da58b0a61d35dc10f)

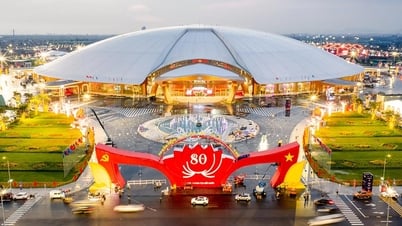

![[写真] ハノイは9月2日の建国80周年記念式典に備えている](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/c838ac82931a4ab9ba58119b5e2c5ffe)

コメント (0)