これは、国内外の豊富な歴史文書体系を活用し、わずか 4 か月と 6 日間しか存在しなかったが、ベトナム現代史に特別な足跡を残した政府の設立、運営、崩壊のプロセスを包括的に再現した精巧な歴史モノグラフです。

著者はまず、チャン・チョン・キム内閣を複雑かつ凝縮された歴史的文脈の中に位置づけることから始める。1945年3月9日のクーデター後、日本軍はフランス植民地主義者を打倒し、インドシナを独占し、占領と戦闘を目的とした現地政府を樹立した。チャン・チョン・キムは、日本のファシストによるベトナム支配の計画の一つを実現するため、新内閣の組閣に選ばれた。しかも、この計画はクーデターの2年前に綿密に準備されていた。

本書の内容をまとめる過程で、ファム・ホン・トン教授は、未解決と思われ、様々な意見が飛び交うこの問題に対し、客観的かつ多角的なアプローチをとった。著者は、これは本質的には日本の受動的な傀儡政権であり、効果的な手先とは異なるものであり、1945年3月9日のクーデター以降、日本が厳重に統制した権力構造にその存在が根底にあると考えている。

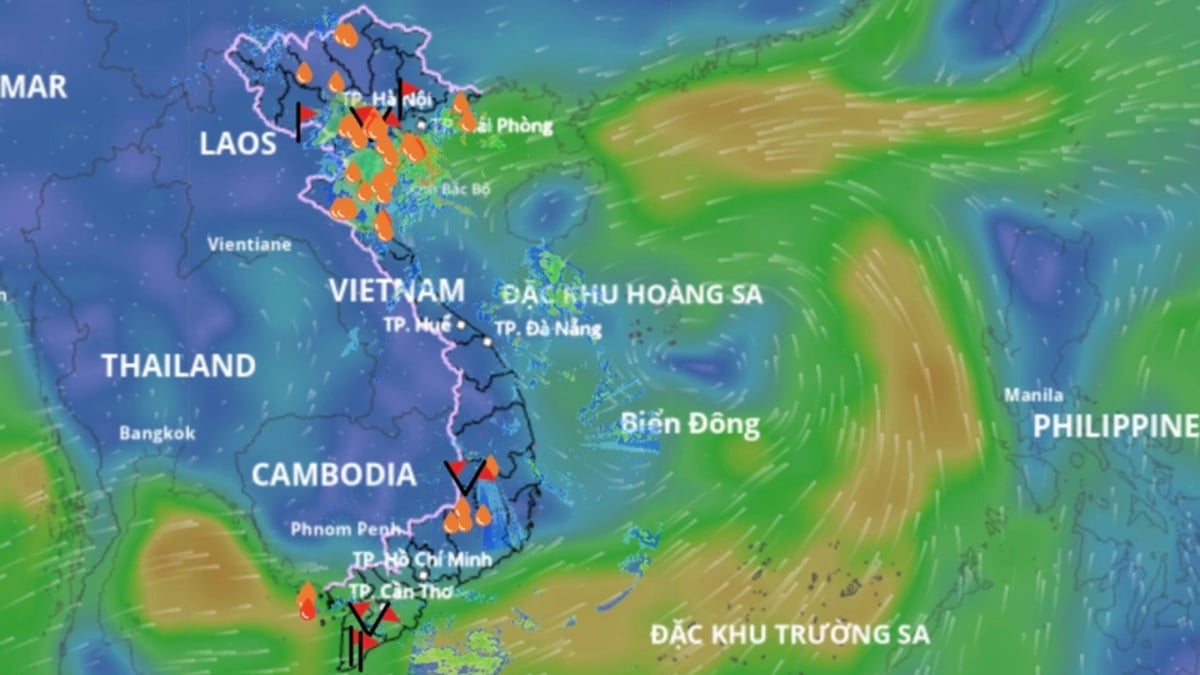

しかし、内閣は目覚ましい改革を進めた。国家諮問委員会と憲法起草委員会の設置、行政・司法・財政改革の実施、青年省の設置、社会青年運動の立ち上げなどである。特に、 ハノイ、ハイフォン、ダナンといった都市、そして阮朝がフランスに割譲を強いた聖地コーチシナの奪還を目指し、日本との粘り強い交渉が行われた。

筆者は、チャン・チョン・キム内閣が主権、領土保全、国家統一の確立に貢献したことは「最大かつ最も意義深い貢献」であると評した。

しかし、これらの努力はすぐに時代の影に隠れてしまった。内閣は、特に北部と中部の飢饉という喫緊の歴史的課題に対し、無力であった。一方、政治的には、当時の民族解放と社会民主主義の志向にもはや適合していなかった立憲君主制の枠組みに依然として縛られていたため、全国民の力を結集することができず、日本が許す範囲で行動するしかなく、時代の波に無力であった。日本のファシズムが連合国によって敗北すると、チャン・チョン・キム内閣もまた「足元に砂が沈む」ような感覚に陥り、革命による破壊と打倒の対象となった。

ファム・ホン・トゥン教授は、内閣崩壊に至った政治軍事論理を綿密に分析した。1945年8月、日本が連合国に降伏すると、親日政権であったチャン・チョン・キム内閣は支持を完全に失った。連合国に国を代表することも、フランスによる再占領の脅威に抵抗するだけの力もなかったため、内閣は撤退を余儀なくされた。バオ・ダイ皇帝はベトミンに新政府樹立を要請する勅令を発布し、「奴隷国の王になるよりも独立国の国民になる方が良い」と断言した。

本書の重要な貢献の一つは、ホー・チミン主席が独立宣言で述べたように、「日本軍からベトナムを奪還する」というベトミンの中心的な役割を明らかにしたことです。著者は、八月革命において、革命軍が約10万人の完全武装した日本軍を巧みに無力化したことを指摘しています。これは、大規模な衝突を回避し、死傷者を最小限に抑え、「迅速かつ無血」の政権奪取のための条件を整えた、注目すべき外交的・政治的勝利でした。

本書は、日本軍の人選についても分析を続けている。クオン・デやゴ・ディン・ジエムのような有力者や支援者ではなく、バオ・ダイやチャン・チョン・キムといった政党や軍隊を持たない人物を選んだのは、戦闘と統制の要件により適していたためである。これは、この地域における親日政権は、中国、ミャンマー、フィリピンのように長く続いた政権でさえも、日本の失脚とともに膠着状態に陥ったことを示している。

ファム・ホン・トゥン教授は、徹底的な調査を経て、新たな評価を提示しました。チャン・チョン・キム内閣は受動的な傀儡政権であり、その短い在任期間中に民族主義運動と主権の擁護に一定の貢献を果たしたものの、全体としては自らが掲げた政策を実行できなかったというものです。この内閣の打倒と日本軍の無力化は戦略的な動きであり、1945年の8月革命の全面的かつ偉大な勝利、ひいてはベトナム民主共和国の樹立に貢献しました。

したがって、「チャン・チョン・キム内閣 ― 性質、役割、そして歴史的立場」は、歴史研究者にとって貴重な資料であるだけでなく、今日の読者にとって、複雑な歴史上の人物、組織、出来事を考察する際の公平かつ冷静な姿勢について示唆を与えるものでもある。これにより、1945年から国家の決断に至るまでの全体像がより明確になり、より鮮明で、より多面的なものとなる。

出典: https://nhandan.vn/hieu-them-ve-ban-chat-vi-tri-lich-su-cua-noi-cac-tran-trong-kim-qua-cuon-sach-cua-gs-ts-pham-hong-tung-post901298.html

コメント (0)