ベトナムは、多くの困難を伴った戦後の経済から、工業化、近代化、そして世界経済の流れへの深い統合という願望を徐々に実現し、地域で最も力強く成長する国の一つに成長しました。

この開発の過程において、国際協力機構(JICA)を含む国際パートナーの支援は、インフラ、 教育、医療、制度改革、人材の質の向上といった面で目覚ましい成果を上げることに大きく貢献しました。

|

| ディン・チャム工業団地内のヨコイ・ムオルド・ベトナム株式会社(日本投資)で、日本人専門家がベトナム人労働者と仕事について協議している。(写真:タン・ダット/VNA) |

この機会に、ベトナム通信社の記者は、JICAベトナム事務所所長の小林洋介氏にインタビューを行い、これまでの協力の歩みを振り返り、今後の協力の方向性を共有しました。

- 長年ベトナムと協力してきた国際協力機関の観点から、ベトナムが地域におけるダイナミックな中所得国となることを支えた経済変化をどのように評価しますか。

小林洋介氏:近年のベトナムの社会経済の変革は実に目覚ましいものがあります。2000年代初頭以降、ベトナムの一人当たり所得は2008年の約1,000ドルから2023年には4,100ドルを超え、4倍に増加しました。これに伴い、教育と医療も大きく進歩しました。大学卒業者の割合は20%から45%に、健康保険の加入率は57%から93%に増加しました。

これらの成果は、ベトナムが包括的開発、戦略的改革、そして国際統合に強くコミットしていることを反映しています。活力のある民間セクター、強力なインフラ投資、そして拡大するグローバルパートナーシップにより、ベトナムは地域における活力ある中所得国へと変貌を遂げました。JICAは、人々を開発の中心に据え、人間の安全保障と質の高い成長を促進するというベトナムの歩みを支援できることを光栄に思います。

- JICAはベトナムとの協力において、インフラ、教育、保健、人材育成、行政改革など、数多くの二国間開発協力プログラムを実施してきました。その中でも特に注目すべき成果はどれでしょうか?

小林洋介氏: JICAのベトナムへの協力は長い歴史がありますが、私は1992年に日本が政府開発援助(ODA)を再開した以降の時期に焦点を当てたいと思います。

日本が1992年に政府開発援助(ODA)を再開した後、最初のそして最も代表的な協力プロジェクトの一つが、1995年から2021年にかけて両国間で行われた共同研究プロジェクト「石川プロジェクト」でした。このプロジェクトは、第6次5ヵ年開発計画(1996~2000年)の策定を支援し、ドイモイ政策時代のベトナムの経済移行の初期段階における政策方向性に貢献しました。

また、故森島昭夫教授が提唱された長期的な法務・司法協力プログラムも実施しています。これらのプロジェクトは、ベトナムが国際統合の基盤を築き、法制度を構築する上で貢献しました。これらは、2045年までにベトナムを高所得国にするという改革戦略の4つの重要な柱のうちの2つです。

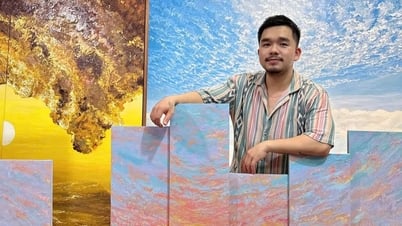

|

| 地下鉄ベンタイン-スオイティエン線を走る電車。 (写真:クオック・カーン/VNA) |

インフラ整備に関しては、JICAは道路、橋梁、港湾、空港、発電所、下水処理場など、数多くの戦略的なプロジェクトを支援してきました。中でも近年の象徴的なプロジェクトとして、ベトナム初の地下鉄であるホーチミン市地下鉄1号線があります。これは、日本の技術と経験を活用した協力の象徴です。

また、ハノイ地下鉄2号線(ナムタンロン-チャンフンダオ)の準備も支援しており、この2路線を拡張してホーチミン市とビンズオン省、ナムタンロン、ハノイとノイバイ空港を結ぶことを目指しています。

さらに、教育、医療、人材の質の向上への支援にも力を入れており、両政府の共通の開発目標の実現に貢献しています。

- JICAは現在、ベトナム支援においてどのような分野を優先していますか?また、これらの優先事項は、特にCOVID-19パンデミック後のベトナムの国家開発目標とどのように整合していますか?

小林洋介氏: JICAの現在の優先事項は、科学技術、国際統合、民間セクター開発、法整備といったベトナムの改革4本の柱と密接に連携しており、2045年までにベトナムが高所得国になるという目標を掲げています。

科学技術イノベーション分野では、日越大学の新たな学士課程が、2030年までに5万人のベトナム人専門家の育成に貢献します。また、ベトナムの大学との共同研究プロジェクトを推進し、国立イノベーションセンターやハノイ工科大学と協力して、スタートアップ企業や人工知能(AI)の研究を支援します。

また、JICAは多くの大学や研究機関と連携し、気候変動対応技術の開発にも取り組んでおり、土砂災害を防ぐための砂防ダム(洪水防止ダム)の建設などの事業も実施しています。

民間セクター開発に関しては、資金へのアクセス改善と人材育成の支援に重点を置いています。

この分野では、最近、ベトナム繁栄銀行(VPBank)と新たな融資契約を締結し、女性が経営する中小零細企業の資金調達アクセスの改善を図りました。また、ベトナム貿易大学のベトナム日本人材開発研究所と協力して、起業家育成プログラム「経営塾」を立ち上げました。

このプログラムでは、ベトナム企業のリーダーや管理職800名以上を対象に、日本の経験に基づいた経営スキルの研修を実施し、グローバル市場で企業がより強く成長する機会を創出しています。

法務分野では、法・司法改革支援に協力するほか、中央組織委員会やホーチミン国家政治学院と連携し、各レベルの指導者の育成に取り組んでいます。

これらの取り組みは、ベトナムの改革の柱である科学技術、国際統合、民間セクターの発展、法の支配を支援するとともに、環境に優しく包括的な成長を促進します。

|

| ホアビン省ボー・トライ・ソン・ダ工業団地にあるサンコー・ベトナム株式会社(100%日本資本)による温度測定部品の生産・加工の様子。(写真:トゥアン・アン/VNA) |

- JICAはベトナムにおける協力事業の実施においてどのような課題に直面していますか?JICAの観点から、ベトナムは協力の効果を高めるために、制度、政策、実施能力のどのような側面を調整・改善する必要があると考えていますか?

小林洋介氏:両国間の協力は多くの成果を上げてきましたが、プロジェクトの建設・実施過程においては依然として多くの課題が残っています。第一の大きな課題は、大規模インフラプロジェクトの実施段階中および実施後における紛争の予防と解決です。投資家と請負業者間の紛争解決は、しばしば非常に時間がかかり、費用もかかります。法的文書に基づくより良いプロジェクト管理と、より効果的な紛争解決メカニズムの適用による紛争予防が不可欠です。

二つ目の大きな課題は、立ち上げと実装プロセスを遅らせる事務的な遅延です。当初のプロジェクト設計に固執するのは理解できますが、プロジェクトを取り巻く状況が刻々と変化する中で、それに合わせて調整できる余裕がもっとあれば、双方にとってより良い結果となるでしょう。

ベトナム政府は関連規制の改善を検討しており、我々はODA資金が最も効果的に使用されるよう協議を継続する用意がある。

ベトナムは制度改革と行政改革を強力に推進しています。行政改革と国家統治能力構築において豊富な経験を持つパートナーとして、JICAはベトナムに対してどのような提言をお持ちでしょうか。

小林洋介氏:ベトナムの制度改革・行政改革を歓迎し、引き続き支援していく用意があります。日本もベトナムと同様に二層制の地方自治制度を採用しており、1999年の3,232の行政単位から2025年には1,724に削減するなど、大規模な行政改革を実施し、地方分権化を推進してきました。

日本は行政改革において概ね成功を収めてきましたが、人口動向や財政状況の変化など、周囲の状況に応じて、日本モデルの独自性はこれまでも、そして今後も見直され、再構築されていくでしょう。ベトナムは今後、日本が現在直面している課題のいくつかに直面することになるでしょう。ベトナムは、日本の現行モデルだけでなく、日本がこれまで経験してきた、そして今後経験するであろう試行錯誤のプロセスからも学ぶべきでしょう。

ありがとうございます。

VNA/ベトナム+によると

出典: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202508/viet-nam-tro-thanh-mot-trong-nhung-nuoc-tang-truong-nang-dong-nhat-khu-vuc-7951469/

コメント (0)