ホーチミン市在住のアン・トゥアンさん(43歳)は、扁桃炎、鼻甲介肥大、鼻腔狭窄のため、いびきをかいていました。内視鏡手術により、下鼻甲介と口蓋垂を矯正し、扁桃腺を摘出しました。

ホーチミン市のタムアン総合病院で行われたトゥアンさんの耳鼻咽喉科内視鏡検査の結果、肥厚性扁桃炎(再発性扁桃炎による腫れ)、両側下鼻甲介肥大、そして鼻咽頭狭窄が認められました。鼻咽頭とは、軟口蓋、口蓋垂、扁桃腺、舌根部を含む喉の奥の部分を指します。

12月4日、耳鼻咽喉科センターのマスタードクター、ファム・タイ・ズイ医師は、患者の鼻づまりや「轟音のような」いびきには、多くの複合的な原因があると述べました。鼻甲介が大きすぎると、特に睡眠中に鼻呼吸が妨げられます。喉が狭いと気道への圧力が高まり、時間の経過とともに喉壁が腫れ、鼻咽頭炎、肥厚性扁桃炎、いびきを引き起こします。

内科的治療と外科的治療の長所と短所を考慮し、医師は患者に内視鏡下下鼻甲介矯正術、扁桃摘出術、口蓋垂口蓋咽頭形成術を含む「3in1」手術を勧めました。口蓋垂口蓋咽頭形成術は、口蓋垂と咽頭側壁の軟部組織を除去することで咽頭領域の気道を広げる効果があり、場合によっては扁桃摘出術も併用されます。

耳鼻咽喉科部長のトラン・ティ・トゥイ・ハン医師は、「3 in 1」手術は手術回数を減らすのに役立つものの、患者の口と鼻の両方に切開痕が生じるため、より不快感を伴う可能性があると述べた。この問題を解決するため、チームは扁桃腺を切除し、コブレーター技術を用いて口蓋垂を整形する。切開、焼灼、止血を行うことで、健康な組織へのダメージを最小限に抑える。その後、内視鏡を用いて下鼻甲介を部分的に切除することで、感染リスクを抑え、副鼻腔機能を温存する。

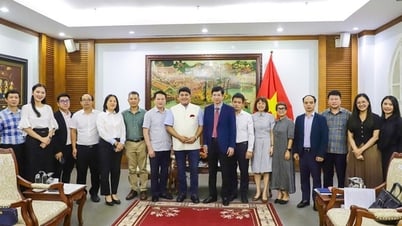

タイ・ズイ医師(右)と患者の内視鏡手術チーム。写真:タムアン病院

トゥアンさんは手術の2日後に退院し、健康状態は安定し、話すこともでき、鼻や喉の不快感もなく、よく眠れるようになり、いびきも止まった。

ハン医師は、咽喉狭窄には様々なレベルがあると付け加えました。重度のいびきは周囲の人々に悪影響を及ぼすだけでなく、高血圧や糖尿病などの既存の病状を悪化させ、脳卒中のリスクを高めます。これは睡眠時無呼吸症候群の原因にもなります。

いびきの治療には、耳鼻咽喉科、呼吸器科、神経科など多くの専門科の連携が必要です。複雑な症例では、原因と適切な治療を決定するために、多科にわたる診察、耳鼻咽喉科内視鏡検査、スパイロメトリー、睡眠ポリグラフ検査、顎顔面CTスキャンなどの画像検査と機能検査が必要です。

患者には、非侵襲的治療(人工呼吸器の使用)と侵襲的治療(鼻づまりの治療のための手術、口蓋垂咽頭形成術、顎顔面外科手術、高周波アブレーションなど)が勧められます。通常、複数の方法を組み合わせることで、より良い結果が得られます。

ハン医師によると、どの治療法を選択するかに関係なく、最終的な目標は患者の睡眠の改善、いびきの停止、内部の健康状態のコントロールの改善です。

手術後、再発を防ぐために患者は科学的な生活習慣を維持し、運動し、健康的な食事をし、副鼻腔疾患をうまくコントロールする必要があります。

カーン・ゴック

* 患者名は変更されています

| 読者はここで耳鼻咽喉疾患に関する質問をし、医師が回答します |

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)