「考えない」数学というものは存在するのでしょうか?

グエン・フィ・レ博士( ハノイ工科大学情報通信工学部)はかつて数学が得意で、2000年のIMO国際数学コンテストで、それほど多くの追加授業を受けることなく銀メダルを獲得しました。そのため、お子さんが小学生だった頃は、当時、家庭教師市場で「考える数学」を教えるという広告が数多く出始めていたにもかかわらず、レ博士はお子さんが数学全般、特に「考える数学」の追加授業を受ける必要はないと考えていました。しかし、お子さんが小学5年生になり、後に高校3年生の入学試験を受けることになった時、レ博士はお子さんに数学の追加授業を受けさせざるを得ませんでした。そうすることで初めて、専門学校や選抜クラスへの入学試験に合格できたからです。

多くの親は、子どもが数学で良い成績を収めることを願って、幼いころから子どもに数学的思考を学ばせます。

例えば、最近、ハノイにあるベトナム国家大学自然科学大学付属高等学校で数学を専攻する10年生の入学試験が行われた際、教師と生徒たちは幾何学の問題について多くの議論を交わしました。幾何学を専門とする優秀な教師は、この問題に3~4時間かけて取り組んだと言いました。ところが、9年生の生徒は短時間で解かなければなりませんでした。この試験では、模擬試験を受けず、似たような問題を解いたことのない生徒は、絶対に解くことができませんでした。たとえ優れた思考力を持つ生徒であっても、

「短時間で、奇妙な形式で非常に難しいエクササイズを行う。このようなエクササイズを行うには、多くの時間が必要です」とル博士は語った。

ル博士はまた、我が子が補習授業に出席しすぎているのを見て、もっと自習時間を過ごすようにアドバイスしたという。そうすることで初めて、学習者の脳が知識を吸収する時間を持つようになり、自立心を高め、将来、解決すべき問題に直面した際に自立して対処する能力を身に付けることができるからだ。しかし、ル博士の子供は安心できなかった。試験対策授業で一生懸命勉強した生徒が力を発揮する中で、友達と競争できるかどうか不安だったのだ。

ベトナム教育科学研究所所長のレ・アン・ヴィン教授によると、多くの数学者は「考える数学」という言葉にアレルギー反応を示すそうです。なぜなら、そう言うと「考えない数学」が存在することになるからです。しかし現実には、現在の数学の教授法には、思考を教えず、計算することだけを教えるという教え方が多く見られます。授業中、教師は主に模範解答(しばしば「型による数学」と呼ばれます)に従って生徒に演習をさせるように教えます。この教授法では、生徒が特定の種類の数学を一度解くと、次に同じ問題に遭遇した際に、全く考えることなく、非常に速く演習を解くことがよくあります。

新しい一般教育プログラムは、単なる演習ではなく、実践や応用、数学の目的を解決することに結びついた数学に重点を置いています。

数学を学ぶことがもはや数学を学ぶことの本質ではなくなったとき

ハノイ工科大学応用数学・情報科学研究所のヴー・ティ・ゴック・ハ博士によると、あらゆる科学科目は各子供の思考の発達と完成を促進し、人々はそれを「基礎分野の多様性」と呼んでおり、思考を発達させるために数学を学ぶだけではないとのこと。

しかし、数学の問題は常に現実と関連しています。これを克服するために、子どもは自然現象の法則の分析に基づいて問題を構築し、論理的思考、創造的思考…といった段階を踏んで問題を解かなければなりません。その過程で、想像力と批判的思考が刺激され、問題解決へと進むのです。

「数学自体が、思考を最も完璧に刺激する科目であるように思われます。そのため、試験対策として、数学だけでなく各科目の一定単位の知識を非常に短期間で習得しなければならないという課題に直面している現状において、『数学的思考』センターの誕生は理解できます。しかし、これはもはや『数学を学ぶ』という本質に忠実ではない数学の学習方法を生み出しています」と、ゴック・ハ博士はコメントしました。

レ・アン・ヴィン教授は、当初は「考える数学」という言葉に抵抗があったと述べています。しかし、その後の調査で、考えずに数学を教えるという表現が依然としてかなり一般的であることが判明しました。ヴィン教授は次のようにコメントしています。「『ここで数学を教えている』と言うのは、『考えずに数学を教えている』ではなく、『考える数学を教えている』と言うのは、重すぎる印象を与えます。ですから、誰か、あるいはどこかが『考える数学を教えている』と自己紹介する場合、それは真の意味で数学を教えているという意味です。つまり、『考える数学』とは、生徒が考え、人生に応用できるように数学を教えたいという意味から来ているのです。試験で良い点を取るために形式的に数学を教えるのではなく。親御さんも考慮すべきです。なぜなら、そのような自己紹介をする場合、生徒にテストで良い点を取るために数学を学ぶように教えているのではなく、生徒に『考える』ように教えているという意味になるからです。」

C試験制度の革新の必要性

ゴック・ハ博士は、数学の学習を本来の姿に戻すには、生徒が「ゆっくり学ぶ」必要があると考えています。なぜなら、「ゆっくり学ぶ」ことが、各子供の思考の発達を刺激する最も完璧な方法だからです。

問題に直面した時、生徒たちは自然現象を特定し、そこから量と法則を探求し、式を通して量同士の関係性を確立し、そして問題を解決するための方法論的ツールを探求するために、(非常に長い時間をかけて)時間を割く必要があります。このように、「考える数学」と呼ばれるプログラムを構築するのは非常に困難です。しかし、指導はさらに困難です。「ゆっくり、とてもゆっくり」と導くだけでなく、教師は高度な一般知識を十分に備えていなければならないからです。指導は柔軟で、生徒一人ひとりの資質と能力に適したものでなければなりません。学業成績、成績、そして親の期待といったプレッシャーが子供の時間を奪っている中で、これは非常に困難なことです。

計算するのではなく、考えることを生徒に教えます。

レ・アン・ヴィン教授は数学教師たちによく冗談めかしてこう言います。「生徒に10分間考えさせるのは、1時間座って計算させるよりも難しい」と。もし学校に通うのが、ただワークシートを渡されて、座ってできるだけ早く、そして正確に計算するだけなら、授業が終わった後、生徒たちの頭には何も残らないでしょう。新しい状況に直面しても、生徒たちは考えることも、学んだことを応用して問題を解くこともできません。しかし、これは試験やテスト、演習といった様々な問題に見られる体系的な問題であり、思考力を養うためのあらゆる部分を省略し、生徒に計算や演習を教えることにばかり重点を置いてしまう原因となっています。

特に、思考を教えるという観点から数学を教えるには、プログラム、教科書、毎時間毎分の時間、各科目、試験制度、社会心理学など、システム全体の同期が必要です。

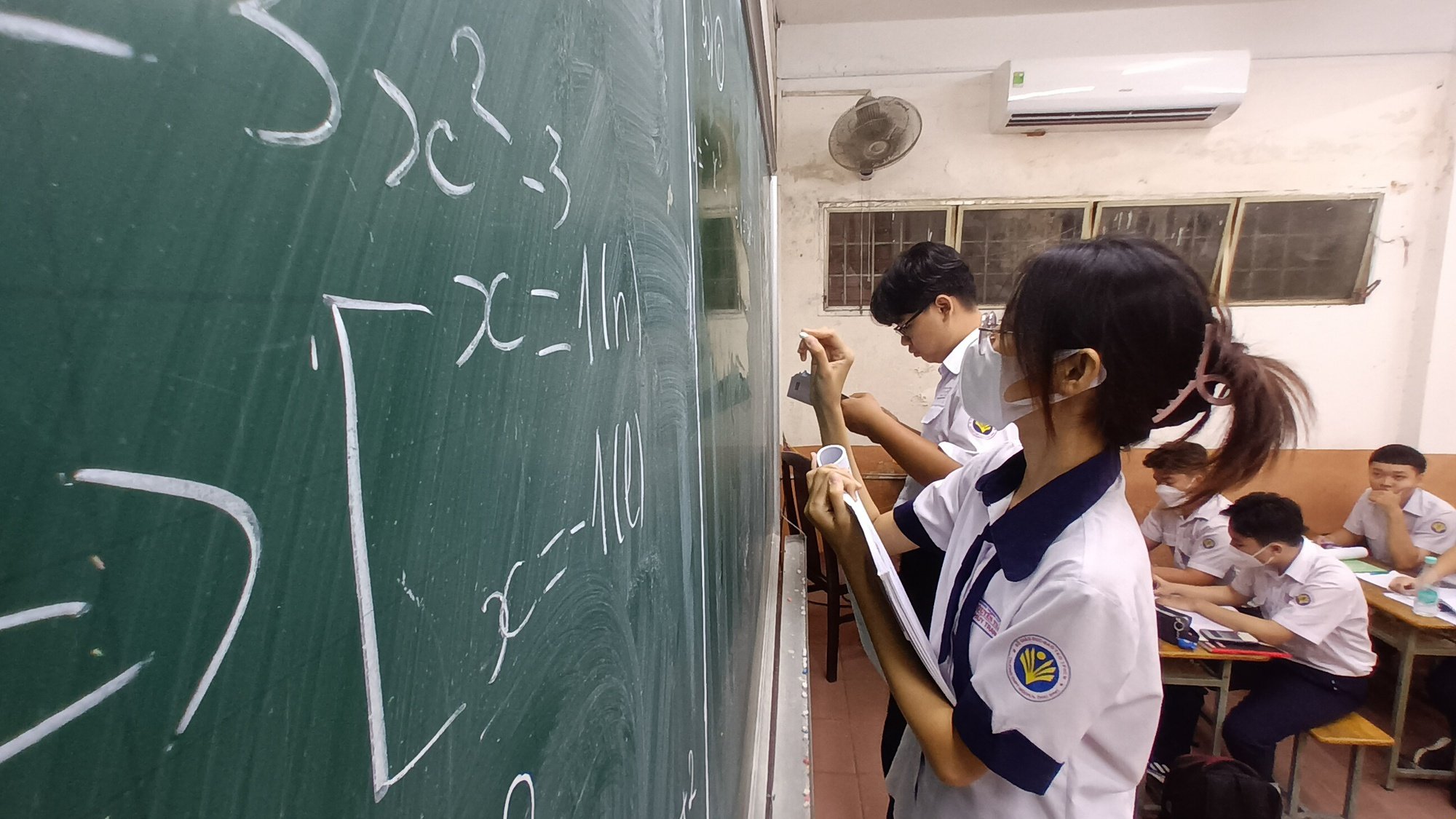

ホーチミン市の高校1年生(10年生)入学試験の数学試験室にいる9年生の受験生たち。数学の試験には多くの実践的な問題が出題された。

ヴィン教授によると、新しい一般教育プログラムは、単なる演習ではなく、実践や応用、数学の目的を解決することに結びついた数学に重点を置いているという。

フィ・レ博士は、学生が興味を持ち、能力のある科目で、創造性と思考力を高めるような形で追加授業を受けることを支持していると述べた。現在の試験対策として追加授業を受けることは、学生にとってあまり有益ではない。「問題は、今日の問題作成方法によって、試験で出題されるタイプの問題を全く勉強したことのない学生が「敗者」になってしまうことです。現在の試験環境では、「考える」ことを学ぶ学生と試験対策を学ぶ学生の間で、不公平な競争が起こっています。考えるには多くの時間がかかり、多くのタイプの問題を知らないというリスクを受け入れなければなりません。これが、学生が追加授業を「強制的に」受講する「動機」なのです。

では、生徒の思考力を養うために、試験はどのように行われるべきでしょうか?試験問題は難解であってはならず、一般学校で教えられる内容と一致し、優れた思考力を持つ生徒を見抜くものでなければなりません」とフィ・レ博士は述べています。

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)