ヘノン竹の花は120年に一度だけ咲き、その後何年も姿を消しますが、研究者たちはそれがどのように復活するかを知りません。

次回のエノン竹の開花は2028年と予想されている。写真:山田敏弘

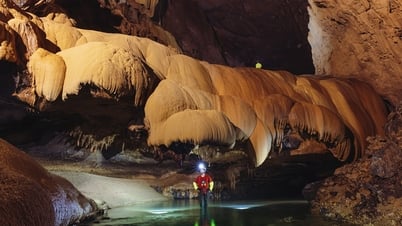

ニガサタケ( Phyllostachys nigra )の珍しい開花時期により、研究者たちはその神秘的な再生過程の解明に着手しました。ニガサタケは120年に一度しか開花せず、その後は姿を消します。現在の世代は2028年に開花すると予想されています。しかし、広島大学の研究チームは、地元の一部の個体が早く開花し始めていることに気づき、この機会を利用してニガサタケを研究したと、 Live Scienceが9月12日に報じました。

広島大学の保全生物学者で森林生態学者の山田敏弘氏率いる研究チームは、PLOS One誌に掲載された研究で、多くの開花個体に種子が含まれていないことを発見しました。また、開花植物の根系から新たな節が形成されなかったことも観察され、無性生殖が制限されていたことが示唆されました。これは、多くの密生した竹林の再生が困難であり、一度失われると草原に置き換わってしまう可能性があることを意味します。

ヘノン竹は9世紀に中国から日本に導入されましたが、その繁殖に関する科学的な記録はほとんど残っていません。120年周期の開花周期は、9世紀の古文書に基づいています。以前の個体群は1908年の開花直後に絶滅しましたが、その後日本各地で自然発生的に再繁殖しました。そのため、ヘノン竹の開花生態と繁殖についてはほとんど分かっていません。

山田氏らの研究チームは、2020年に広島で発見された334個の節を含む早咲きの標本群を調査した。その結果、過去3年間に開花した節の80%に種子がなかったことがわかった。2020年末までに、生き残った節は一つも残っていなかった。「枯れた節がどのようにして新しい世代に置き換わるのかという疑問が残る。この植物は種子を生産しないので、有性生殖は起こらないのは明らかだ」と山田氏は述べた。

山田氏によると、竹は地中で再生し、最終的には新たな節を芽生えさせる可能性があるという。これらの節が定着すると、竹は非効率的な繁殖を補うために旺盛に成長する。しかし、再生には何年もかかる場合があり、開花期と開花期の間の過渡期にバイオマスが大きく失われる。これは、竹を材料として利用する地域産業に経済的損失をもたらすだけでなく、浸食や土砂崩れなど、様々な環境問題にもつながる。

アン・カン( Live Scienceによると)

[広告2]

ソースリンク

コメント (0)