Les conséquences imprévisibles du changement climatique sont depuis longtemps mises en garde et les pays du monde entier ont déployé des efforts pour les prévenir. Cependant, les actions et les engagements humains ne suffisent pas à ralentir ce processus.

|

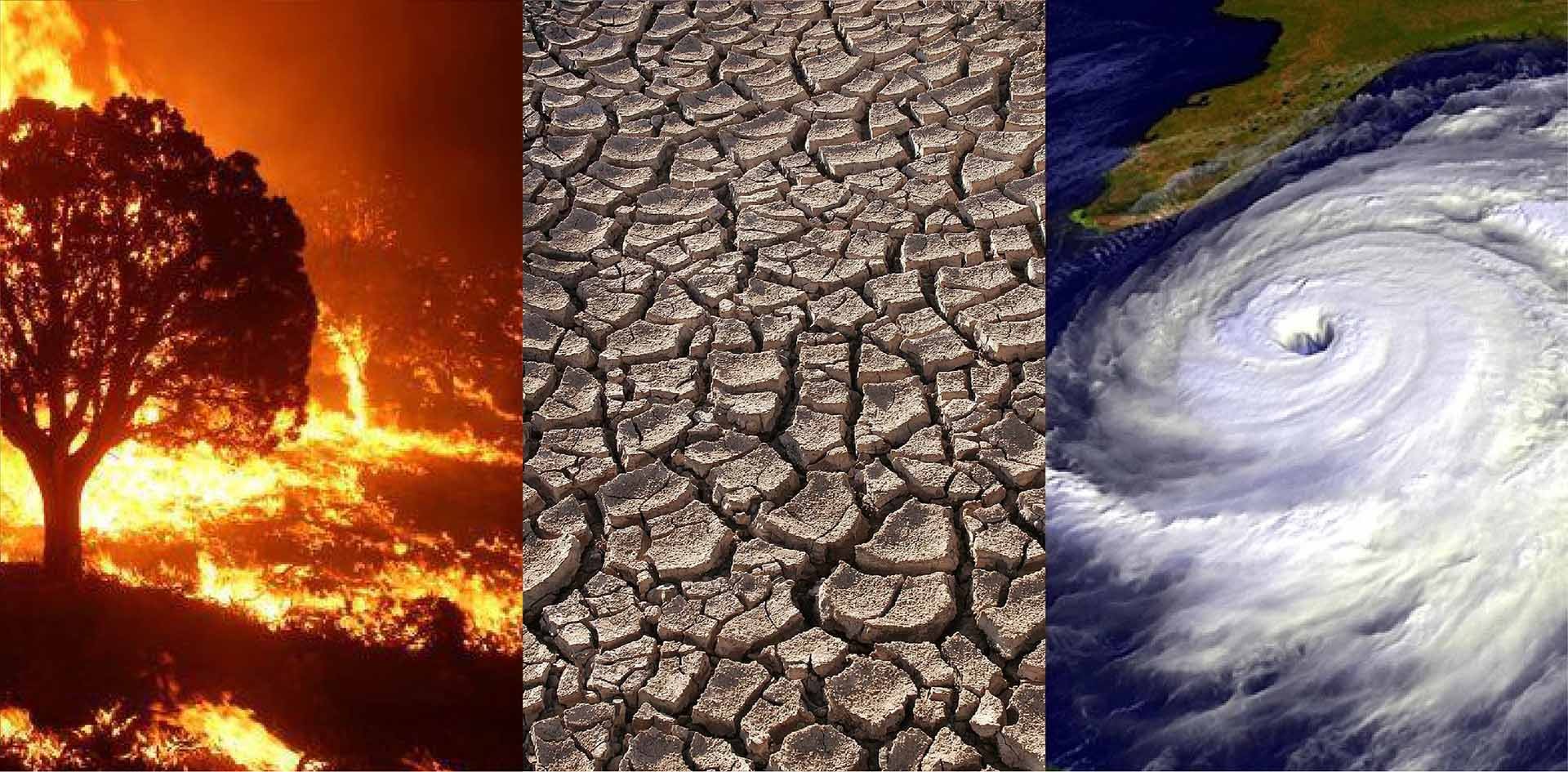

| Le changement climatique a des conséquences imprévisibles. Illustration. (Source : triptyque) |

Face aux dangers du changement climatique, l’Organisation des Nations Unies (ONU) avec ses deux principales agences spécialisées, l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a réuni de nombreux scientifiques et experts du monde entier pour discuter et convenir de la nécessité d’une convention internationale sur le climat, créant une base juridique pour répondre aux évolutions négatives à venir.

Long voyage

Le 9 mai 1992, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dont l'objectif est de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et d'empêcher toute interférence humaine excessive avec l'environnement, a été approuvée au siège de l'ONU à New York, aux États-Unis, après un long processus de rédaction.

Les négociations sur la CCNUCC ont débuté lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), également connue sous le nom de Sommet de la Terre, qui s'est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, du 3 au 14 juin 1992. Cependant, à l'origine, la CCNUCC n'imposait pas de limites contraignantes d'émissions de gaz à effet de serre aux pays et ne prévoyait pas de mécanismes spécifiques d'application ou de coercition. Elle offrait plutôt un cadre pour la négociation de traités ou de protocoles fixant des limites et des obligations contraignantes en matière d'émissions de gaz à effet de serre. La CCNUCC a été ouverte à la signature le 9 mai 1992 et est entrée en vigueur le 21 mars 1994. À ce jour, la CCNUCC compte 198 parties, dont le Vietnam le 11 juin 1992.

Depuis 1995, les parties à la Convention se réunissent chaque année lors de la Conférence des Parties (COP) afin d'évaluer les progrès accomplis dans la lutte contre le changement climatique dans le cadre de la CCNUCC. La première COP s'est tenue à Berlin, en Allemagne. En 1997, la Convention a franchi une étape importante avec la signature du Protocole de Kyoto lors de la COP3 au Japon. Ce protocole exige des pays participants qu'ils s'engagent à atteindre des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre spécifiquement définis pour chaque pays. Officiellement entré en vigueur en février 2005, le Protocole de Kyoto comptait 184 pays en février 2009. Le Vietnam a signé le Protocole le 3 décembre 1998 et l'a ratifié le 25 septembre 2002.

Le Protocole de Kyoto est considéré comme l'un des fondements du concept de « diplomatie climatique », alors que l'évolution complexe du climat et ses conséquences ont un impact significatif sur les relations internationales. Les pays industrialisés et les pays développés sont considérés comme les principaux responsables du changement climatique, mais les pays en développement sont ceux qui en subissent les conséquences les plus graves. Bien que les pays développés se soient engagés à prendre l'initiative de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre conformément au Protocole, ils ont en réalité trouvé de nombreux moyens d'éviter, de retarder la ratification et la mise en œuvre… Les États-Unis, qui représentent 25 % des émissions de gaz à effet de serre, n'ont pas ratifié le Protocole de Kyoto, estimant que cela entraînerait des dommages économiques.

Depuis 2009, les parties à la CCNUCC envisagent un accord environnemental juridiquement contraignant plus spécifique pour remplacer le Protocole de Kyoto, expiré en 2012 (prolongé ensuite jusqu'en 2020). Lors de la COP16 à Cancún (Mexique) en 2010, les parties ont adopté une déclaration commune stipulant que le réchauffement climatique futur devrait être limité à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Cependant, après de nombreux débats et d'intenses négociations dues à des intérêts contradictoires, les parties n'ont pas réussi à élaborer un nouveau texte plus progressiste pour remplacer le Protocole de Kyoto.

Le 12 décembre 2015, après de nombreux cycles de négociations, l'Accord de Paris sur le climat a été adopté lors de la COP21 à Paris (France) et est entré en vigueur le 4 novembre 2016, marquant une avancée majeure dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'accord maintient l'objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C et vise un objectif plus ambitieux de 1,5 °C par rapport à la période précédant la révolution industrielle. Il stipule que les pays développés mobiliseront un minimum de 100 milliards de dollars par an (à compter de son entrée en vigueur) jusqu'en 2020 pour aider les pays en développement. Cependant, cet objectif n'a pas été atteint.

Beaucoup de hauts et de bas

Depuis la COP21, le monde a parcouru un long chemin, semé d'embûches, vers la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. Lors de la COP22 au Maroc en 2016, les parties prenantes ont adopté un plan préliminaire de mise en œuvre de l'Accord de Paris. Lors de la COP23 à Bonn, en Allemagne, en décembre 2017, les parties ont convenu de maintenir les engagements ambitieux pris en France, malgré l'annonce par les États-Unis de leur retrait de l'Accord de Paris à compter de novembre 2019.

Lors de la COP24 en Pologne en 2018, les parties ont surmonté de nombreux désaccords pour s'accorder sur le programme de mise en œuvre de l'Accord de Paris. Cependant, l'année 2019 a été marquée par un revers dans la lutte contre le changement climatique, avec le retrait officiel des États-Unis de l'Accord de Paris. Lors de la COP25 à Madrid, en Espagne, les parties étaient divisées sur la responsabilité de la réduction des émissions de gaz à effet de serre…

Les espoirs reposent sur la COP26 qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre 2021 (reportée d'un an en raison de la Covid-19). Les 197 parties à la CCNUCC ont réaffirmé leur engagement à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C. Cet objectif exige de réduire les émissions de CO2 de 45 % par rapport aux niveaux de 2010 d'ici 2030 et d'atteindre zéro d'ici le milieu du siècle, ainsi que de réduire considérablement les autres émissions de gaz à effet de serre.

L'Accord de Glasgow exhorte les pays développés à atteindre rapidement l'objectif de 100 milliards de dollars fixé lors de la Conférence de Paris de 2015 et à s'engager à doubler d'ici 2025 le financement de l'adaptation au changement climatique pour les pays en développement par rapport aux niveaux de 2019, soulignant l'importance de la transparence dans la mise en œuvre des engagements. Lors de la COP26, plus de 100 pays se sont engagés à mettre fin à la déforestation d'ici 2030. Près de 100 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30 % d'ici 2030, et 40 pays, dont le Vietnam, se sont engagés à abandonner la production d'électricité à partir du charbon.

Il convient de noter que, lors de la COP26, les États-Unis et la Chine ont publié une déclaration commune sur le changement climatique, s'engageant à coopérer pour atteindre la neutralité carbone, lutter contre les émissions de méthane, assurer la transition vers des énergies propres et réduire les émissions de carbone. Cet accord entre les deux plus grands émetteurs mondiaux est considéré comme une étape importante vers l'objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C.

La COP26 a vu l’engagement de 450 institutions financières, gérant un total de 130 000 milliards de dollars d’actifs, soit l’équivalent de 40 % des actifs privés mondiaux, à utiliser des capitaux d’investissement pour soutenir les technologies propres telles que les énergies renouvelables et éliminer le financement des industries utilisant des combustibles fossiles…

De l'engagement à la pratique

On peut dire que l'Accord de Paris conclu lors de la COP21 et les nouveaux engagements pris lors de la COP26 témoignent des efforts considérables déployés par la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique. Cependant, leur mise en œuvre est une longue histoire. Des objectifs et engagements sur le papier à la situation actuelle, les défis sont nombreux. Selon les scientifiques, le changement climatique menace gravement la vie sur Terre, les catastrophes naturelles et autres catastrophes causées par le changement climatique ayant quintuplé par rapport à il y a 50 ans.

De nombreux relevés climatiques en 2023 sont sensiblement différents des précédents, notamment ceux des océans, qui absorbent la quasi-totalité de l'excès de chaleur dû à la pollution atmosphérique d'origine humaine. Avant 2023, les journées où la température moyenne mondiale dépassait de plus de 1,5 °C les niveaux préindustriels étaient rares. Cependant, entre début 2023 et mi-septembre, 38 jours ont été marqués par des températures supérieures aux niveaux préindustriels. Le service de surveillance du climat Copernicus de l'Union européenne a indiqué que les mois de juillet, août et septembre 2023 ont été les plus chauds jamais enregistrés et pourraient être les plus chauds des 120 000 dernières années.

L'étude a révélé que si la température à la surface de la Terre augmentait de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, environ 750 millions de personnes pourraient être exposées à des conditions climatiques chaudes et humides potentiellement mortelles pendant une semaine chaque année. Si la température augmentait de 3 °C, le nombre de personnes exposées à ce risque passerait à plus de 1,5 milliard. De plus, les phénomènes météorologiques extrêmes causés par le changement climatique ont causé une perte annuelle moyenne de 143 milliards de dollars à l'économie mondiale, dont 90 milliards de dollars de pertes humaines et 53 milliards de dollars de pertes économiques.

Dans ce contexte, M. Johan Rockstrom, directeur de l'Institut de recherche sur l'impact climatique de Potsdam, a déclaré que la prochaine COP28 aux Émirats arabes unis constitue la dernière occasion de prendre des « engagements crédibles pour commencer à réduire les émissions de CO2 liées à l'utilisation des combustibles fossiles ». M. Rockstrom a appelé les grandes économies, dont les États-Unis, l'Inde, la Chine et l'UE, à s'engager pour lutter contre la crise climatique, car l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C est « non négociable ».

Lors de la COP21, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a averti que nous n'avions qu'une seule Terre sur laquelle vivre. Nous ne pouvons pas avoir de « plan B » face au changement climatique, car l'humanité n'a pas de « planète B ».

Source

![[Photo] Le rouge éclatant de l'exposition 95 ans du Drapeau du Parti éclaire le chemin avant le vernissage](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/e19d957d17f649648ca14ce6cc4d8dd4)

![[Photo] De nombreuses personnes attendent avec impatience l'évaluation préliminaire malgré de fortes pluies](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/4dc782c65c1244b196890448bafa9b69)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion du Comité directeur national sur l'intégration internationale](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/26/9d34a506f9fb42ac90a48179fc89abb3)

![[Photo] Empreintes du défilé de la Fête nationale dans l'histoire](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/26/06b4ba9c0cba42dcb9bf559ed79a0a4d)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam assiste à une réunion avec des générations de députés de l'Assemblée nationale](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/a79fc06e4aa744c9a4b7fa7dfef8a266)

Comment (0)