学生時代、新聞記事を書いたのは、まず第一に「新聞を食べ、新聞を寝て、新聞を夢見ていた」から、そして屋台の食べ物を買うお金のためだったと、インタビューで何度も話してきました。当時、私はラオドン紙とヴァン・ゲ・チェ紙という2つの新聞社に定期的に記事を書いていました。意図的かどうかはわかりませんが、当時絶頂期にあったこの2つの新聞の「文学的な」記事は、どちらもちょうど1タエルの金の価値がありました。なんと、私は売春婦と麻薬中毒者に囲まれた家を借り、毎回1タエルの金の印税を受け取る貧乏学生の生活から目覚めたのです(当時はそういう時代でした)。そして後年、私はラオドン紙のルポルタージュコンテストで1等賞、2等賞、さらには3等賞や奨励賞をいくつも受賞する幸運に恵まれました。

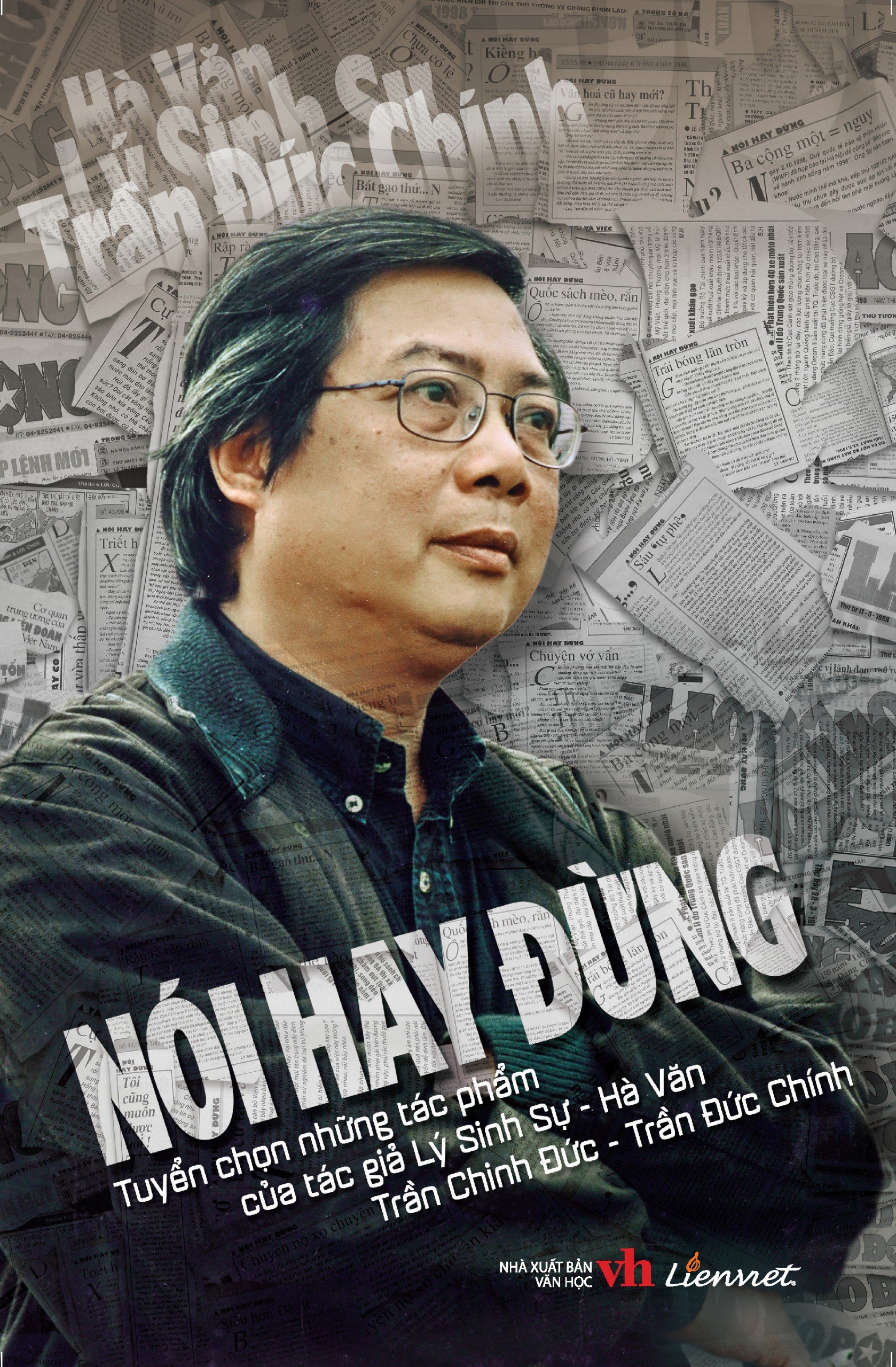

賞金を少し手に入れたことで、ラオドン紙編集委員会への「突撃」にも少し自信がついた。目的は、毎日新聞で読んでいる「声は聞いても姿は見ない」有名ジャーナリストたちに会うことだった。もちろん、私が最も興味を持っていたのは、リー・シン・スー氏(ハー・ヴァン、トラン・ドゥック・チン、トラン・チン・ドゥック)だった。

1994年から数えると、「庭が落ち葉でいっぱいだった」のは30年前です。ですから、リー・シン・スー氏(トラン・ドゥック・チン氏)に初めて会ったのはいつだったか、全く覚えていません。覚えているのは、彼が「小さな男の子」ド・ドアン・ホアンをとても可愛がっていた頃だけです。私が「副編集長」の部屋に忍び込むと、彼はいつも目を細めて、明るくユーモラスに微笑んでいました。彼の眼鏡は少し大きく、目は少し丸く、眼鏡の縁はおそらく暗い色のプラスチック製で、彼のすべてが「時の経過」を漂わせていました。とても古風な感じでした。会話が盛り上がったり、感情的になったり、深く考え込んだりする時は、いつも眼鏡を外して拭いていました。そして、ユーモラスな「いたずらっぽくて無邪気な」笑顔で、いつも私を「この人」「この子」「私が言ってるの」と呼んでいました。

「村の呼び手、おじさんの子孫の運命について書きました。タイトルは『村の呼び手物語』。東周王朝に似せて(笑)。私の故郷には、 ディエンビエン解放前の1953年から数えても、まだ呼び手がいて、その子孫が今も生まれ、村に住んでいます。彼らはひどい差別を受け、ほとんどが国を去りました。かつては呼び手とハンセン病が最も“恐れられていた”ものでしたが、今ではハンセン病は治りました。ただ、人々の脳内の“呼び手の子供”への差別はあまりにも残酷で、まだ治っていないのです…」私は熱く説明しました。リー・シン・スーおじさんは聞いて、微笑んで、もう少し詳しく尋ねました。面白そうだったようです。グラスを拭きながら、「こう書いて、理解しなきゃいけない。当時、銅鑼はとても重要な役割を果たしていたんだ。村の銅鑼、上、下、西、東、金持ちの娘たち…ノックして、叫んで、素敵な声でホットなニュースとたくさんの興味深いことを伝えていた。彼女たちは当時から私たちのジャーナリズムの芽だったんだ。良い内容と美しく目を引く形式で報道していたんだ」と。私は大声で笑ってしまった。そうだ、おじさん。銅鑼の娘はいつも美しく、村の役人が「電線をぶらぶらさせて歩き回っている」ところにいるのに、口の中では銅鑼をあれこれ罵倒していた。まるで私たちがよく見る古いチェオ劇みたいに。美しい内容と美しい形式だよ、おじさん。

ジャーナリストのルー・クアン・ディン氏とド・ドアン・ホアン氏は、ジャーナリストのトラン・ドゥック・チン氏の妻マイ氏とともに、2024年6月18日に出版予定の書籍「Say or Don't」について議論し、意見を交換しました。この本は、ジャーナリストのトラン・ドゥック・チン氏に対する同僚からの賛辞と敬意を表しています。

また別の時、私はカイチャイ村について記事を書きに行きました。そこは、(旧ハタイ省の)ティック川を渡らなければならない地域です。当時、そこへは電気も道路も学校も駅もありませんでした。チン氏は「カイチャイ、こんな状況が続けば、いつになったら実を結ぶのか?」と言いました。私は「カイチャイはいつ実を結ぶのか?」という記事を書き、若者たちが立ち上がれるよう、この空白を埋めるよう熱心に訴えました。

またある時は、まる一週間歩き、その後バイクタクシーに乗り、 ゲアン省のクイチャウ、クイホップ、クエフォン地区からナムニョン、チレーまで行き、それからラオスへ向かいました。私は警察に同行しました(当時私は警察新聞社で働いていました)。バイクタクシーには、激しい洪水の中をバイクを運ぶための担架があり、バイクは岩を飛び越え、両方の車輪が泥に浸かり、崖っぷちを這っていき、座っていた人は木にぶら下がる猿のように手を伸ばして力を込め、運転手はあまりの力みで両手が卵ほどの大きさの塊に硬くなりました。多くの村が麻薬王の売春宿になり、警察は大きな山の洞窟を捜索し、黒いタールの入った袋を発見しましたが、それらはすべてラオスから運ばれたアヘンでした。この麻薬のホットスポットの真ん中で;バイクタクシーの運転手たちは時折、辺鄙な村の石油ランプの前に座り、両手にこびりついた塊を切り取って燃やしていた… 匂いが強く、刺激臭がした。この件を李氏に報告したところ、李氏は私に『ハイブリッド車兵法』を書くように勧めてくれた。彼らとは20年近くも友人であり、その記事は後に労働東省から賞をもらった。

その後、ジャーナリストのチャン・ドゥック・チン氏(ラオドン新聞副編集長、ベトナムジャーナリスト協会の役職を歴任)の理論記事を読んだ時、チン氏がクアンビン省とクアンチ省の激戦地を自転車で駆け巡り、戦争による恐ろしい死を目の当たりにしてきたことを理解しました。彼はジャーナリズムの講師でもあり、優れたジャーナリズム理論家でもありました。彼のユーモラスで示唆に富んだ語り口、そして当時の私のような少年の話題に疑問を投げかける様子は、編集部が著者(協力者)と議論し、彼らの記事(ルポルタージュ)を最も重要な点へと導くための方法でした。

2004年、私は世界安全保障新聞から労働新聞に移り、すぐにルポルタージュ部に配属されました。一字一句編集し、夜は花や校正刷りなど、新聞が焼きたてのインクの匂いで満たされるまで、ひたすら働きました。経験したことのない仕事がたくさんありました。「上司」たちに叱責されましたが、怖くも退屈もしませんでした。好きなことをするのは大変な仕事でしたが、同時に楽しいことでもありました。夜勤で働いていると、突然生活部副部長がやって来て、編集長にこう言いました。「なんてことだ、この山賊は何千キロも離れた森の中にいる。こんな風に虎を檻に閉じ込めたら、どうして耐えられるというんだ? こんなことはできない。そんなことをしたら、優秀なライターを失い、その上にひどい編集者が加わることになるぞ」。こうして私は「ルポ管理」から抜け出し、北から南へ、全国、そして世界中を放浪しました。この件に関して、私は一生Ly氏に感謝し続けるでしょう。

リー氏の手に渡るものはすべて問題になるようだ。彼は年老いて上司でもあるため、担当の女性スタッフが提出するまでは頼めないコラムを担当している。彼はいつも「私のコラムは『言うか、やめるか』だ」(言い換えれば、そう言うか、やめるかだ)とさりげなく言っている。毎日1本の記事を書くのはあまりにも疲れるから、毎日頼まれるのだ。私はただ、病気の時、パーティーに行った時、酔っ払った時、あるいは寝てしまってインスピレーションが湧かなくなった時、どうすればいいのか、と考えている。噂によると、彼は今でも海外に行くと、数日後の世論のホットな話題を予測し、率先して「言うか、やめるか」の記事を書くという。相変わらず面白く、時事問題にも的確だ。

私は彼を先生と呼んでいます。今は編集部で彼の娘さんと一緒に働いていますが、今でも時々彼にお金や少しの心を与え、「チンのお父さんにおやつとしてあげてね」と言い聞かせています。教壇で一緒に勉強したことは一度もありません。肩を軽く叩いてくれたことは数回ありましたが、年齢差と編集部の上司が多忙なため、じっくり話をしたりお酒を飲んだりする勇気はありませんでした。だから、私は彼を遠くから尊敬しているだけです。しかし、本当に、彼が私の記事を編集し、指導してくれた時、その記事のすべてが開けました。そして、それはその後の数え切れないほどの記事の「指針」となりました。私は本を出版しましたが、彼は2度も序文を書いてくれました。なんて素晴らしいことでしょう! 最も嬉しかったのは、当時の労働新聞のルポ欄に掲載された記事で、記事の前に「コメント」という短い文章が序文として掲載されていたことです。リー氏は、まるで水彩画を描く人のように、あるいは指圧を行う武道家のように巧みに書き、レポートの著者は「虜」になり、読者は非常に興味深い方法で魅了されました。

フイン・ズン・ニャン氏と私が共著で『モンズオン鉱山から世界の屋根、チベットまで』を出版した時、私は世界中を旅し、遠くチベットの屋根から見下ろした記事を掲載しました。ニャン氏はまだ長い間ベトナムの有名な記者でした。学生時代、私はいつも枕元にフイン・ズン・ニャン氏の本を置いていました。今、リー・トラン・ドゥック・チン氏がその本の序文を書いてくださり、読んでみると、叔父が甥のホアン氏の行動を逐一追いながら、とても忙しくしていることが分かります。このような作家の愛情は、本当に貴重です。私は、フイン・ズン・ニャン氏とド・ドアン・ホアン氏という二人のベトナム人記者と親しくしています。二人とも身長が同じ(低身長)で、旅行好きで、ロマンチストで、文学(そして何でも好き)を同じように愛しています。彼の声はいつも明るく、とても温かいのです。

以下、抜粋です。「フイン・ズン・ニャンが先頭に立ち、ベトナムを二度横断し、借り物のバイクを壊し、数百もの地域で右左折を繰り返しました。ド・ドアン・ホアンもまた素晴らしい人で、10年間でベトナム中を旅しました。二人は多くの場所を旅し、多くの著作を残しました。私の本棚には彼らの本が印刷されており、ジャーナリズム学部では彼らのルポルタージュ講座が開かれています。そして長年にわたり、二人は教壇に立ち、学生や若いジャーナリスト、ベテランジャーナリストにルポルタージュについて教えてきました。(…)今回、二人を招いて共同で本を出版することは、まさに「二刀流」の英雄的な戦いでした。「(本書を)読んだ後、多くの読者は悲しみ、中には怒りを覚える人もいるでしょう。しかしそれ以上に、私たちは人生、そしてどんなことがあっても人々への信念を強めました。(…)そして、(本書を読んだ後)多くの若いジャーナリストが、突然、書き始めたくなるかもしれません!」(ジャーナリスト、トラン・ドゥック・チンによる本書序文)

人生には、ほんの短い間しか会わない人が、想像の千倍も私たちに影響を与える、とよく言われます。私にとって、ジャーナリストのトラン・ドゥック・チン氏は、「遠くから尊敬する」先生でありながら、私の歩む道に深く影響を与えてくれた存在です。彼は座って微笑み、ユーモラスに話し、自らを「チュー・メイ」「チュー・エム」「ティエン・トゥグ」「タン・トゥグ」と呼び、後輩や先輩の記者たちのツボを巧みに押して、少しずつ成長させてくれます。会うたびに、たった一言、肩を軽く叩くだけで、前回の面会から今回まで、そして何年もの間、彼がずっと私を好んでくれていたことが分かります。バックパックを背負って聴衆を募り、ルポルタージュのテーマを語る田舎者の私です。時には私があまりにも世間知らずで妄想に陥っていたことも知っていますが、リー氏はユーモラスに微笑み、寛容で、ツボを押して武術を教え続けました。

チンおじさんも、多くの人に対して同じようにユーモラスに、そして愛情深く接しているのだと思います。

[広告2]

出典: https://www.congluan.vn/cu-ly-cuoi-hom-bay-binh-phap-viet-phong-su-post299196.html

コメント (0)