Afin de minimiser les dommages causés par les catastrophes naturelles, le Parti, l'État et le gouvernement ont investi dans le développement d'un réseau de surveillance moderne, la recherche sur les applications technologiques et la formation des ressources humaines. Cependant, prédire avec précision le moment des catastrophes naturelles reste un défi, notamment dans le contexte du changement climatique.

Nous avons eu une discussion avec M. Nguyen Dang Quang, chef adjoint du département des sciences, de la technologie et de la coopération internationale, département d'hydrométéorologie, ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, sur l'application de la science et de la technologie pour améliorer la capacité de prévision des tempêtes, des inondations ainsi que d'autres types de catastrophes naturelles.

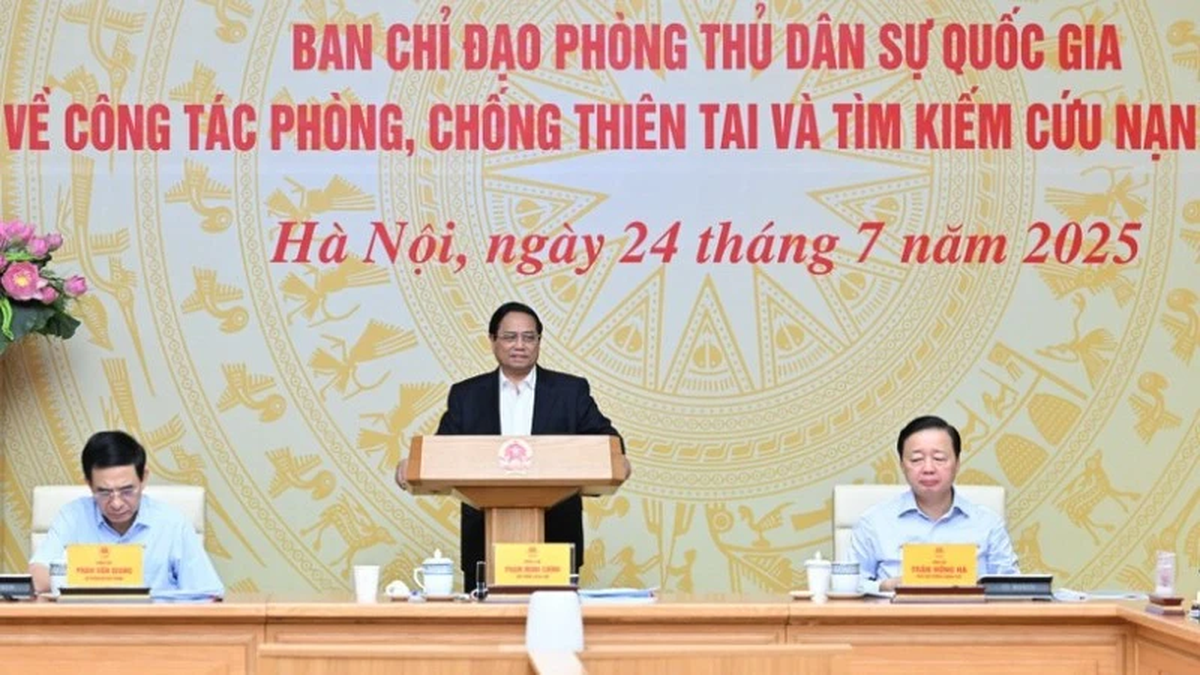

Journaliste : Lors de la récente réunion du Comité directeur national de la protection civile, l'après-midi du 24 juillet, le Premier ministre a souligné que les activités de protection civile devaient respecter trois principes fondamentaux : la prévention doit être précoce, à distance, avant qu'un incident ne survienne. Les capacités d'alerte précoce jouent un rôle essentiel pour minimiser les dommages causés par les catastrophes hydrométéorologiques, en particulier dans le contexte du changement climatique qui accroît la fréquence et la gravité des tempêtes, des fortes pluies, des inondations, des crues soudaines, des glissements de terrain, des orages et de la foudre. Pourriez-vous nous expliquer comment le secteur hydrométéorologique applique les nouvelles technologies et techniques pour accroître la précision et la rapidité des prévisions ?

M. Nguyen Dang Quang : Dans le contexte des catastrophes naturelles qui augmentent en intensité et en imprévisibilité en raison du changement climatique, le secteur hydrométéorologique identifie la tâche clé comme n'étant pas seulement « d'avoir des informations », mais que ces informations doivent être exactes, opportunes et exploitables au niveau local.

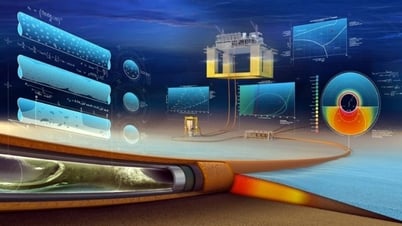

Pour répondre à cette exigence, l'industrie a déployé simultanément des solutions innovantes en matière de technologie et de techniques de prévision. Le système de modèle de prévision numérique haute résolution WRF-ARW, notamment exploité par le supercalculateur CRAY, permet une simulation détaillée de l'atmosphère avec une résolution de 3 km × 3 km, équivalente au niveau des centres de prévision avancés du monde entier. Le système intègre également des techniques d'assimilation de données multi-sources, incluant des stations terrestres, des stations à haute altitude, des radars et des satellites internationaux, contribuant ainsi à améliorer la précision et les capacités de mise à jour en temps réel.

Parallèlement au modèle physique, l'industrie promeut également l'application de l'intelligence artificielle (IA) aux prévisions à très court terme (nowcasting). Nous avons mis au point un système de prévision des pluies à très court terme, d'une résolution de 1 km, mis à jour toutes les heures, qui nous permet de diffuser des alertes d'orages, de glissements de terrain et de crues soudaines jusqu'à l'échelle communale, avec un délai d'alerte de 1 à 6 heures.

Il s'agit d'une avancée significative par rapport aux capacités d'alerte précédentes. Le Vietnam est notamment l'un des pays asiatiques participant au projet pilote AINPP – Intelligence artificielle pour les alertes à très court terme (IAT), lancé par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) pour soutenir la mise en œuvre de l'initiative « Alerte précoce pour tous » à l'échelle mondiale.

Parallèlement, l'industrie développe également un système de surveillance en temps réel des pluies, des inondations et des glissements de terrain, ainsi que l'exploitation des réservoirs, intégrant des capteurs de terrain, des modèles informatiques et des lignes de transmission automatique de données. Ces systèmes sont actuellement testés dans de grands bassins comme ceux du fleuve Rouge, du fleuve Ma et du fleuve Da. Tous ces efforts visent à mettre en place un système de prévision et d'alerte proactif et moderne, capable de s'adapter au changement climatique, contribuant ainsi à protéger efficacement la vie des populations et à développer une socio-économie durable.

Journaliste : Les régions du Nord et du Centre-Nord sont au plus fort de la saison des pluies. Ces dernières années, le nombre de crues soudaines et de glissements de terrain a considérablement augmenté. Comment mettons-nous en œuvre les systèmes d'alerte et de prévention des crues soudaines et des glissements de terrain, et combien de temps avant que des catastrophes naturelles ne surviennent pouvons-nous prévoir les crues soudaines et les glissements de terrain ?

M. Nguyen Dang Quang : Parmi les types de catastrophes naturelles, il y a des types dont l'évolution peut être surveillée comme les dépressions tropicales et les tempêtes qui sont prévenues et prévues 3 à 5 jours à l'avance, les inondations sur les grands fleuves comme le Mékong qui peuvent être prédites 5 à 10 jours à l'avance, prévenues 15 jours à l'avance ou plus... Il y a des types de catastrophes naturelles qui se produisent à très petite échelle, sans évolution visible comme les crues soudaines, les glissements de terrain, les orages, les tornades, la foudre...

Actuellement, avertir en détail chaque zone résidentielle et village des crues soudaines et des glissements de terrain afin de minimiser les dommages aux personnes et aux biens reste un défi non seulement pour le Vietnam mais aussi pour les pays dotés de sciences et de technologies avancées comme le Japon, les États-Unis...

Avec les technologies actuelles, il est impossible de prévoir les crues soudaines et les glissements de terrain qui se produiront à un endroit précis et à une heure précise de la journée. On ne peut avertir du risque de crues soudaines et de glissements de terrain que dans une zone donnée et pendant une période donnée ; par exemple, de fortes pluies sont prévues dans la région au cours des deux prochains jours. L'alerte est donnée pour se prémunir contre le risque de crues soudaines et de glissements de terrain qui peuvent survenir à tout moment pendant ces deux jours, mais il est impossible de confirmer à quelle minute ni à quelle heure de la journée ils se produiront.

Au fil des ans, l'Agence hydrométéorologique a toujours accordé une attention particulière au renforcement des capacités d'alerte en cas de crues soudaines et de glissements de terrain. Elle exploite actuellement un système d'alerte moderne, notamment le Système d'alerte aux crues soudaines et aux glissements de terrain pour l'Asie du Sud-Est, développé par les États-Unis, et le système d'alerte en temps réel aux crues soudaines et aux glissements de terrain, développé par l'Agence hydrométéorologique nationale et basé sur l'intégration de technologies américaines et vietnamiennes.

Le système d'alerte s'appuie sur une combinaison de données de prévision des précipitations (observées par radar météorologique, plus de 3 500 pluviomètres automatiques et modèles de prévision numérique), de topographie, d'occupation du sol, de l'état des sols et des roches, ainsi que de cartes de zonage des risques. Grâce aux technologies actuelles, nous pouvons alerter des crues soudaines et des glissements de terrain environ une à six heures à l'avance, principalement sous forme d'alertes à court terme.

Depuis 2023, l'Agence hydrométéorologique a déployé un système d'alerte détaillé et en temps réel sur les risques de crues soudaines et de glissements de terrain, accessible à l'échelle des communes (http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/). Les habitants et les ministères peuvent y accéder pour savoir si leur zone d'habitation se trouve dans une zone d'alerte. Différents niveaux sont clairement indiqués sur la carte par des couleurs pour signaler les risques de crues soudaines et de glissements de terrain.

Journaliste : Outre le zonage au niveau de la commune et l'augmentation de la densité du système de stations de surveillance, quels autres facteurs déterminent la précision des prévisions ?

M. Nguyen Dang Quang : L'augmentation de la densité des stations de surveillance des pluies est indispensable pour pouvoir émettre des alertes détaillées sur des phénomènes tels que les crues soudaines et les glissements de terrain. Cependant, il convient de noter que la pluie n'est qu'un élément déclencheur. La précision des prévisions dépend également fortement de facteurs contextuels tels que le terrain, la géologie, la saturation des sols, la couverture de surface et, en particulier, les impacts anthropiques tels que le nivellement, la déforestation, l'exploitation minière et la construction d'infrastructures inappropriées.

De nombreux glissements de terrain se produisent même en cas de faibles précipitations, ce qui illustre le rôle déterminant de la fragilité des fondations géologiques, des pentes raides ou de la proximité de failles actives. Par conséquent, pour améliorer l'efficacité des alertes, il est nécessaire d'intégrer les données pluviométriques aux informations topographiques, géologiques et d'aménagement du territoire, afin d'évaluer avec précision le seuil de déclenchement des glissements de terrain pour chaque zone. Pour résoudre ce problème, le système d'alerte en temps réel aux crues soudaines et aux glissements de terrain est progressivement amélioré, améliorant ainsi la localisation et la précision des données.

En particulier, le zonage des risques est réalisé à grande échelle (1:10 000), avec une résolution suffisante pour évaluer chaque ravin et chaque versant. Des modèles d'alerte sont également conçus pour déterminer des seuils pluviométriques spécifiques à chaque zone, en fonction des caractéristiques géologiques, de l'historique des précipitations et des données sur les glissements de terrain.

Le système est notamment capable d'ajuster automatiquement le seuil d'alerte en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et des indicateurs géologiques, qui varient selon les saisons. Ce n'est qu'en connaissant précisément la quantité de mm de pluie qui sera touchée par les glissements de terrain dans chaque zone, et dans combien d'heures, que nous pourrons émettre des alertes au bon endroit et au bon moment aux habitants des villages des hautes terres.

Le système d'alerte n'est qu'un maillon parmi d'autres de la chaîne d'intervention en cas de catastrophe. Pour prévenir les catastrophes de manière proactive et efficace, les personnes doivent être formées, sensibilisées, savoir lire et comprendre les alertes et disposer d'un plan d'évacuation clair.

Dans certaines localités comme Yen Bai, Lao Cai ou Nghe An, des exercices d'intervention en cas de crues soudaines et de glissements de terrain sont régulièrement organisés ces dernières années. Cependant, dans de nombreux endroits, ils restent une formalité, faute de coordination entre le gouvernement et la population. On ne peut pas prévenir les catastrophes naturelles, mais on peut réduire considérablement les dégâts en se préparant à l'avance, grâce à des prévisions précises, des alertes rapides, une communication efficace et une préparation communautaire.

De plus, le système intègre des données spatiales sur les lieux de crues soudaines et de glissements de terrain – des « points chauds » présentant un historique de risques élevés – afin de prioriser les alertes précoces et d'élaborer des plans d'intervention adaptés à chaque situation. La combinaison d'une analyse détaillée du terrain et de l'historique des catastrophes contribue non seulement à améliorer la précision des alertes, mais aide également les autorités locales à planifier proactivement les évacuations, à protéger les infrastructures et à minimiser les dégâts dès le début.

Quel que soit le niveau de technologie, si elle ne peut être transmise à la population, elle restera inefficace. C'est pourquoi de nombreuses localités intègrent progressivement les alertes aux canaux d'accès les plus courants : portail d'information provincial, SMS, haut-parleurs, réseaux sociaux…

En particulier, le système doit être intégré aux exercices communautaires de prévention et de contrôle des catastrophes, afin d'aider les populations à comprendre les alertes, à comprendre le niveau de risque et à réagir face à ces informations. C'est la prochaine étape que les experts en alerte préconisent. Dans un contexte de changement climatique de plus en plus complexe, investir dans un système d'alerte précoce et de zonage constitue non seulement un acte visant à sauver des vies, mais aussi une stratégie pour préserver le développement durable du pays.

Journaliste : Merci !

Source : https://baolaocai.vn/ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-nang-cao-nang-luc-du-bao-canh-bao-thien-tai-post649842.html

Comment (0)