Tomé un autobús por el malecón, bajo la sombra de los árboles de la calle Catinat [ahora Dong Khoi], donde innumerables farolas —simples lámparas de aceite— creaban la ilusión de que Saigón había cambiado del gas a la electricidad. Cafeterías, muchísimas, proyectaban una tenue luz sobre la acera.

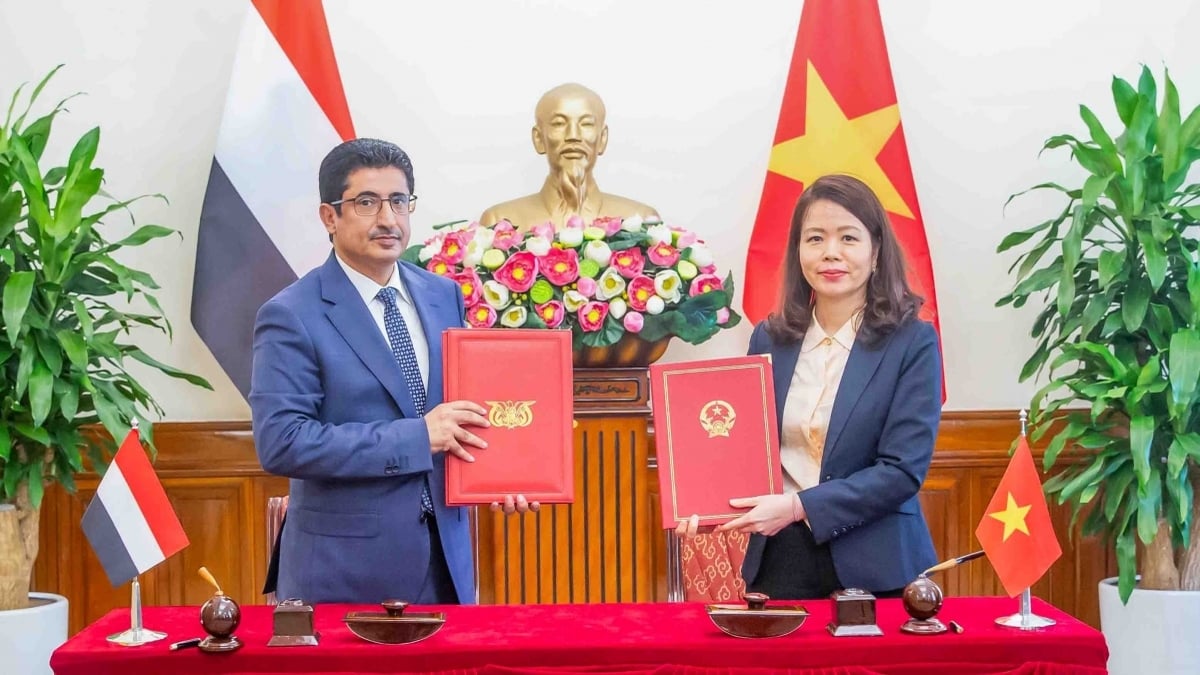

Hotel Cosmopolitan en Saigón en la década de 1870. Ilustración de A. Deroy, basada en una fotografía.

Foto: Biblioteca Nacional de Francia

Justo en medio de un jardín con césped cuidado, con palmeras, palmeras gigantes intercaladas con rosales, se encuentra un encantador teatro con columnas como el teatro Odéon que confundimos con un casino.

Frente a los hoteles, los vendedores de flores se movían afanosamente: niños de seis u ocho años pregonaban ramos de hibisco y gardenias verdes y rosas. Niñas pequeñas llevaban grandes ramos en forma de sombrilla sobre la cabeza. Desde los puestos de los Chays Chetty [indios], que eran en parte cambistas, en parte tabaqueros y en parte tenderos, arios de la costa de Malabar o Coromandel, hasta los grandes almacenes que vendían todo tipo de jarrones chinos y japoneses, que evocaban el exotismo de las aguas termales, y las tiendas de recuerdos repletas de todos los accesorios indispensables en los resorts modernos. Solo faltaba el arroyo cristalino y dulce. La vista, tanto de día como de noche, era igualita a la de ese resort.

Veo Saigón como una perspectiva escénica demasiado amplia para la obra que se está representando: el escenario de la Ópera con muchos personajes de pie y sentados cómodamente entre dos pantallas.

El escenario es grande y desierto a algunas horas del día, pero en otros momentos esta población europea de dos a tres mil personas, reunida en el lugar elegido, da la sensación de una metrópolis mucho más concurrida, con la vivacidad, el glamour de una ciudad ribereña y el parloteo.

Una ciudad verdaderamente hermosa que Joanne o Baedeker no olvidarían describir con detalle. Como no quiero, y sobre todo no tengo tiempo suficiente para escribir una Guía del extranjero en Saïgon, permítanme resumir, no describir las obras arquitectónicas con sus funciones o utilidades. Por lo tanto, el lector desconocerá el plano del Tribunal Supremo [de Indochina] ni el estilo arquitectónico del templo del Departamento de Registro y Administración Pública. Tampoco conocerá la cantidad de volúmenes que se conservan en la biblioteca. Respecto al Palacio del Gobernador General de Indochina, un edificio que ha sido poco ocupado en los últimos años y que podría despertar la envidia de un virrey indio, solo diré brevemente que es «el palacio más bello del mundo », como la quintaesencia de la Francia del siglo XVII.

Lo mismo ocurre con los museos. Saigón construyó un gran y lujoso museo colonial; pero al percatarse de que las mejores obras de las colecciones del museo desaparecían con regularidad de sus vitrinas para enriquecer las colecciones de la metrópoli, se decidió sabiamente no seguir adelante con este experimento y el edificio se convirtió en la residencia del vicemariscal [de Cochinchina].

Sin embargo, todas las oficinas —quién sabe cuántas— de las instituciones civiles y militares son espaciosas, y a veces incluso más cómodas que las de Europa. El clima lo exige, y creo que en las cálidas latitudes los arquitectos han combinado el hierro y el ladrillo con más habilidad que nunca. Recomiendo especialmente al lector que visite el Departamento de Correos y Telégrafos, que no tiene igual en ninguna gran ciudad francesa, salvo París. Estados Unidos es el único lugar donde he visto una disposición tan práctica: el gran salón, con sus paredes decoradas con mapas, diagramas a color, imágenes y gráficos, permite al público, de un vistazo, obtener información que en otro lugar costaría el precio de un esfuerzo constante, de búsquedas intensivas de una tienda a otra.

En cuanto a los cuarteles, basta decir esto: los británicos, que eran muy versados en planificación colonial, no podrían haber encontrado un mejor modelo cuando construyeron nuevos cuarteles en Singapur y Hong Kong.

Igualmente notable es el Hospital, con sus edificios independientes, sus sombríos jardines y sus céspedes, que no se asemejan en absoluto a un lugar de sufrimiento. Si el birrete blanco de una monja no apareciera tenuemente en la oscuridad de los pórticos, uno podría pensar que se encuentra en un lugar de descanso para la mente y la contemplación, para recibir almas dulces y puras, equilibrando trabajo y sueños, lejos del ruido de la ciudad, en armonía con árboles y flores. Esta impresión es aún más evidente en esta época del año. El clima invernal es agradable: las enfermedades graves son menos o inexistentes, algunos grupos de pacientes convalecientes caminan de un lado a otro por los senderos, con paso firme y conversación alegre. Otros descansan tranquilamente en sillas con libros o periódicos en las manos. Todo es apacible, pero nada triste. Y me dije a mí mismo que los pobres enfermos con fiebre deberían sentirse seguros viniendo aquí, para que les baje la fiebre y sean atendidos en este ambiente tranquilo, donde el dolor se alivia con el canto de los pájaros bajo el verde follaje.

En el Lejano Oriente, hay dos lugares cuyos nombres suenan como si sembraran tristeza, pero que son sitios en los que los turistas quieren detenerse, sin ninguna tristeza: el Cementerio Británico de Hong Kong y el Hospital de Saigón. (continuará)

(Nguyen Quang Dieu citado del libro Alrededor de Asia: Cochinchina, Vietnam Central y Bac Ky, traducido por Hoang Thi Hang y Bui Thi He, AlphaBooks - Centro de Archivos Nacionales I y Dan Tri Publishing House publicado en julio de 2024)

[anuncio_2]

Fuente: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-loi-song-sai-gon-185241203225005737.htm

Kommentar (0)