8月8日、フロリダ州ケネディ宇宙センターで講演したビル・ネルソン氏は、北京の宇宙飛行士が先に月の南極に到達した場合、中国が南極を占領する可能性があると懸念を表明した。 「もちろん、中国が先に南極に人を送り込み、その後で自国の領土だと主張するようなことは望んでいません。」

月の南極を目指すレース

ネルソン氏によれば、米国と中国はどちらが先に月の南極に閉じ込められた凍った水域に到達するかを競っているという。

「私たちは国際社会の利益を守る必要があります。将来の乗組員や宇宙船に利用できる豊富な水が発見された場合、その水は、それを所有していると主張する人だけでなく、すべての人に確実に利用できるようにしたいと考えています」とネルソン氏は付け加えた。

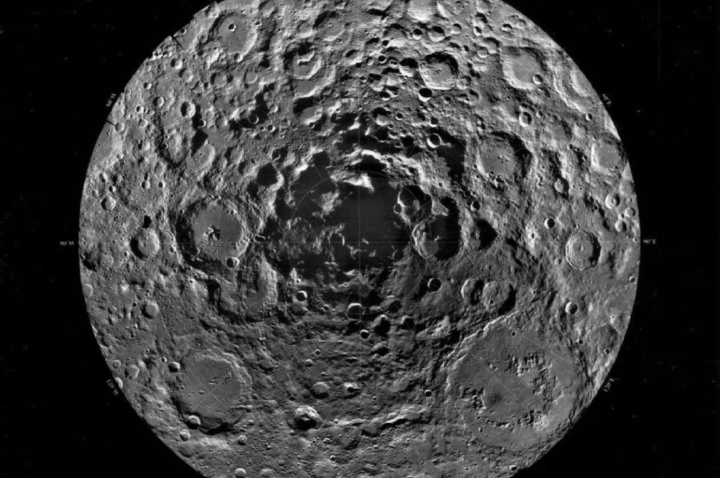

多くの国が月の南極を目指している。(写真:ゲッティ)

衛星画像が、以前のミッションで選ばれた地域とは非常に異なる景観を示していることから、月の南極の着陸候補地と資源利用は限られる可能性がある。

「南極の写真は、ニール・アームストロングとバズ・オルドリンが着陸した場所とは全く違います。月の南極には深いクレーターがたくさんあります。太陽の角度の関係で、それらのクレーターのほとんどは完全に影に隠れており、陸地の面積が大幅に減少しています」とネルソン氏は述べた。

しかし、シンクタンク、セキュア・ワールド財団のプログラム企画ディレクターで宇宙政策専門家のブライアン・ウィーデン氏は、米国と中国は「競争する必要はない」と述べた。 「これは競争ではありません。月に行くのは米国と中国だけではないからです。様々な理由で月に行く国はたくさんあるのです。」

月の南極は広大で、複数のチームが探査できるほどの広さがある。NASA長官は、誰が最初に月に到達したとしても、他の国々は月を目指し続けるだろうと述べ、誰が最初に月に到達したとしても、競争に「勝つ」だろうと示唆したが、彼はこれを否定した。

中国は2030年までに宇宙飛行士を月に送ることを目標に、打ち上げロケットと宇宙船の開発を進めている。中国主導の国際月研究ステーションと米国のアルテミス計画はどちらも、月の南極地域に人間が居住する恒久的な基地を建設することを目指している。

ロシアとインドが月面着陸のための宇宙船を打ち上げる

一方、ロシアとインドは、月面に水の痕跡があるかどうかを探査機で探査するミッションを最初に実施する国を目指して競い合っている。ロシアのルナ25号とインドのチャンドラヤーン3号は、いずれも8月23日に月面に着陸する予定だ。

ロシアは、約50年ぶりに月を征服するための宇宙船の打ち上げに成功した。(出典:ロスコモス)

モスクワ時間8月11日午前、ロシア連邦宇宙局(ロスコスモス)は月探査機ルナ25号の打ち上げに成功し、モスクワの月探査計画の新たな段階を切り開きました。これは、1976年以来47年ぶりのロシアによる月探査ミッションとなります。

ルナ25号は8月21日に月の南極に着陸する予定だ。この宇宙船は人類がこれまで到達できなかった地域を探索することになる。

モスクワの打ち上げが成功したにもかかわらず、NASA長官はロシアを宇宙開発競争におけるライバルとして退け、2030年までに宇宙飛行士を月に着陸させる準備が整っているかどうか疑問視した。

NASAはまた、4人乗りのアルテミスIIミッションの進捗状況も明らかにしました。これはNASA初の有人月面旅行となります。このミッションは2024年の打ち上げが予定されています。これは、月面での「持続的な人類の居住」を確立するための多国間プロジェクトであるアルテミス計画における2回目の打ち上げとなります。NASAのアポロ計画は1972年に月面着陸に成功しています。

アルテミス1号ミッション中、フロリダの発射台に置かれたSLSロケットとオリオン宇宙船。(写真:ゲッティ)

ウィーデン氏によると、月に到達するための国家間の競争よりもはるかに重要な問題は、各国が国際法について同じ解釈をしているかどうかだ。なぜなら、現在の宇宙条約は、非常に広範な原則を掲げていることが多いからだ。

28カ国がアルテミス協定に署名

アルテミス協定は、宇宙の平和的かつ協力的な利用を目的として、2020年10月13日に発効しました。署名国は、米国、オーストラリア、カナダ、日本、ルクセンブルク、イタリア、英国、アラブ首長国連邦(UAE)の8か国です。2020年11月にはウクライナが加盟しました。2021年5月には韓国が10番目の加盟国となりました。2021年6月には、ニュージーランドとブラジルがアルテミス協定に新たに署名する2か国となりました。

これまでに、28カ国が米国主導のアルテミス協定に署名している。

NASAは中国との二国間協定の締結が認められていないため、中国は今回の協力への参加を要請されなかった。ロシアは、米国主導のこの協定は「 政治化」されており、「米国中心主義的すぎる」と考えている。

ドイツ、フランス、インドなどの他の国々も、宇宙資源はいかなる国家の経済的利用にも制限されるべきではないと考え、この条約を拒否した。

中国とロシアをはじめ、他の多くの国々は、この協定によって月面での活動が制限される可能性があると懸念を表明している。この条約は、いかなる国も月の領土に対する主権を主張できないと規定しているものの、月の氷の採掘、所有、使用といった宇宙資源に不収奪原則がどのように適用されるかについては明記されていない。

ウィードン氏の見解では、「月への競争」という概念は、宇宙大国としての中国の急速な台頭に対する国際的な懸念から生まれたものだという。

「米国は長い間、宇宙技術において中国より優位に立っていると考えていました。しかし、それはもはや真実ではありません。米国の比較優位は縮小しており、いつかゼロになるのではないかと人々は懸念しています」と彼は述べた。

また、中国が自国の宇宙能力を「ソフトパワー」の一形態として利用し、他国に影響を与え、世界的な影響力を構築しようとしているという懸念もある。これは、北京が科学研究を行うパートナーを繰り返し招待し、自国の宇宙飛行士を天宮宇宙ステーションに派遣していることからも明らかである。

フォン・タオ(出典:SCMP)

役に立つ

感情

クリエイティブ

個性的

怒り

[広告2]

ソース

コメント (0)