ベトナム教育1945年 - 1954年

1945年から1954年までの期間は、国家の歴史において特別かつ困難な時期でした。8月革命の成功とベトナム民主共和国の誕生直後、国は数々の困難に直面しました。「内外の敵」、 経済の疲弊、そして国民の90%以上が文盲でした。政府は、抵抗運動と国家建設のために、文盲撲滅と教育の復興を緊急の課題と位置付けました。

1946年の国民抗争以降、教育は「抵抗教育」へと移行し、戦闘への参加と国家建設への備えの両方を重視するようになりました。1950年の教育改革は国民学習運動を促進し、1954年のディエンビエンフーの勝利に大きく貢献しました。

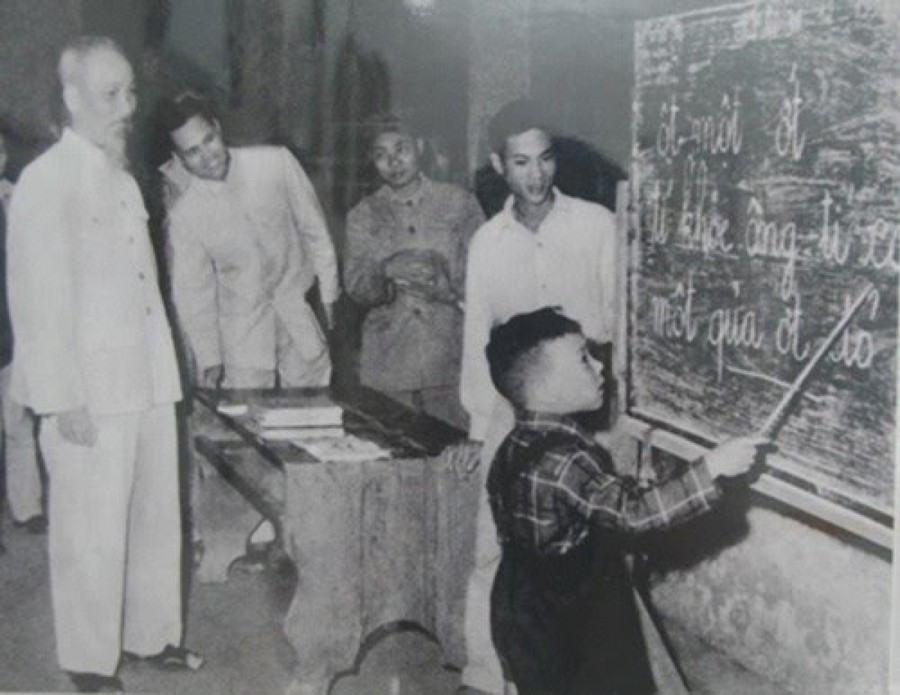

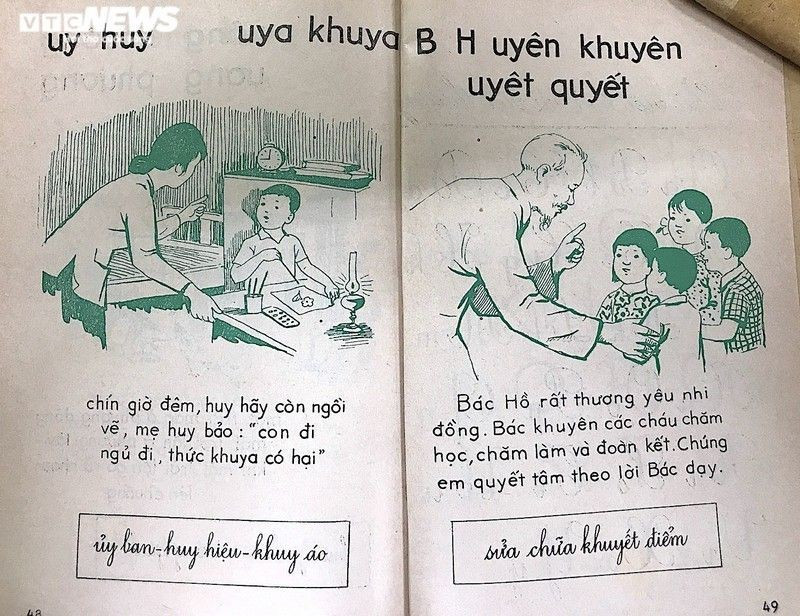

この時期の教育政策は、歴史的事実を忠実に踏まえ、党とホー・チミン主席の戦略的ビジョンを示す、極めて革命的なものでした。革命直後、最重要課題は「文盲撲滅」であり、これは人民教育運動を通じて強力に推進され、国語の学習はすべての国民にとって義務的かつ無償の義務となりました。

同時に、国有化(ベトナム語を主要言語とする)、科学化(教条的な学習に反対する)、大衆化(大多数の人々に役立つ)という3つの基本原則に基づいて、まったく新しい教育システムが形成されました。

抗戦の拡大に伴い、教育は大きな変革を遂げ、「抵抗を学ぶ」をモットーとする真の前線へと変貌を遂げました。この変革の頂点となったのが、1950年の総合教育改革です。この改革は、戦争と将来の国家建設に直接貢献する、統一的かつ相互に連携した新たな教育システムの構築を目指しました。

この改革により、12年間の一般教育制度がより簡潔な9年間の制度に置き換えられ、カリキュラムと教科書全体が実用的、科学的、国家主義的な方向に再構築されました。

この時期の教育における優れた成果には次のようなものがあります。

新たなイデオロギー的基礎の構築: 教育は、国有化、科学化、大衆化という進歩的な原則に基づいて確立され、1950 年の教育改革と、すべての教育レベルでの公式指導言語としてのベトナム語の導入で最高潮に達しました。

識字率の撲滅に成功: 大衆教育運動と文化補足教育運動は奇跡であり、何百万人もの人々の識字率を撲滅し、人々の知識を高め、新体制への信頼を強めました。

国家教育制度の維持と発展:戦争にもかかわらず、幼稚園から大学までの学校制度は継続的に拡大されました。抵抗運動のニーズに応えるため、多くの新しいタイプの学校が設立され、特に南部の少数民族の児童・生徒のための学校が設立されました。

「抵抗公民」世代の育成:教育制度は愛国心のある幹部、学生、生徒の世代を育成することに成功し、彼らは抵抗戦争の勝利と将来の国家建設過程の中核となる人材となった。

ベトナム教育 1954-1975

1954年から1975年にかけては、ベトナムの歴史における大きな転換期でした。この期間、国は二つの地域に分裂し、二つの対立する政権と発展の道を歩んでいました。北部はベトナム民主共和国政府の指導の下、社会主義の道を歩み、南部はアメリカ合衆国とベトナム共和国政府の支配下に置かれました。

その状況は大きな影響を及ぼし、この時期の教育は多様化し、一定の成果が達成され、2つの地域で教育の性質と目標に違いが生じました。

1954年から1975年にかけて、党と国家は常に教育を革命事業と密接に結びついた重要な戦線と位置付けていました。その際立った政策は、1956年の教育改革と、社会主義建設と祖国統一の実現のために、祖国に忠誠を誓い、才能と徳を備えた総合的な青少年の育成を目標とする一般教育政策を定めた法令第1027-TTg号(1956年8月27日)によって示されました。

この時期の党の指導的観点は、第三回全国党大会(1960 年)の文書にも包括的かつ深遠に表明されました。

文書は、教育は革命路線に奉仕し、熟練した、教養と技術と健康を備えた労働者世代を育成し、幹部の養成に貢献し、人民の資質を向上させるものでなければならないと引き続き強調している。

学習と実践、理論と実践、教育と生産労働、学校と社会の結びつきという原則は、業界全体の指導原則になります。

特に、激戦の状況下において、1968年2月14日付の書記局指令169-CT/TWは、教育の質の向上、幹部・技術者の育成ニーズへの対応、そして戦後復興のための人材育成という任務を強調しました。党の一貫した指導的立場は、教育は抵抗事業に直接貢献するだけでなく、社会主義建設事業の長期戦略を準備するものでもあるということです。

1954年から1975年にかけての教育における最も顕著な成果は、北部における文盲率の実質的な撲滅でした。1958年までに、平原地帯と中部地方の12歳から50歳までの人口の93.4%が読み書きを習得しました。これは国民の知識の向上と、国の文化と経済の発展の基盤となりました。

1956年の教育改革により、幼稚園から大学まで、包括的な国民教育制度が確立され、そのネットワークは公社にまで拡大されました。数万人の幹部、知識人、技術者、医師、教師が育成され、北の建設と南の支援における主要な力となりました。

戦時中も北の教育は安定を保ち、「途切れることのない学習」を保証した。教育規模は着実に拡大し、高校生の数は460万人以上(1972~1973年)から520万人以上(1974~1975年)に増加した。解放された南の地域では、革命教育がその柔軟性と持続性を示し、民主的な学校ネットワークを構築し、抵抗運動に携わる幹部を育成し、数百万冊の教科書を印刷・配布した。

ベトナム教育 1975-1985

1975年から1986年にかけては、ベトナムの教育界が並外れた努力を続けた特別な歴史的時期でした。この時期の教育の発展は、明確に二つの段階に分けられます。1975年から1978年にかけては、戦後の緊急課題である全国的な教育制度の継承、安定化、そして初期の統一に重点が置かれました。1979年から1986年にかけては、深刻な経済・社会危機に陥る中で、第三次総合教育改革が実施されました。

1975年6月、解放からわずか1ヶ月余り後、事務局は南部における教育に関する2つの歴史的な指令(第221-CT/TW号および第222-CT/TW号)を発布した。これらの指令は、第一段階の指針となり、以下の主要課題に重点が置かれた。

乗っ取りと改革:南部の教育を速やかに正常な状態に戻し、古い教育制度を社会主義の方向に改革する。

非識字の撲滅と文化の充実:これは人々の知識を向上させ、新体制の幹部を訓練するための基盤を築くための最優先事項であると考えられています。

教育制度の発展:幼稚園から高校までの学校ネットワークを拡大し、労働者の子供を優先的に入学させる。

統一管理:すべての私立学校を国有化し、大学教育制度を統一的な国家管理下に置く。

この戦略的方向性は、第4回党大会(1976年)でも引き続き強調され、教育発展の思想的基盤が確立されました。「教育は国の文化的基礎であり、国民の将来の力である」。教育は、社会主義の理想に忠実で、人々を総合的に成長させるという目標を掲げ、思想・文化革命の重要な部分として位置づけられました。

包括的教育改革期(1979年~1986年):教育改革に関する決議14-NQ/TW(1979年1月)は、第三次教育改革を正式に開始した最も重要な法的文書とみなされています。この決議は「長期的な教育改革の綱領」とも言えるもので、中核的な目標と解決策を定めています。

一般教育制度の統一:全国的に12年間の一般教育制度を構築し、中学校(9年間)と高等学校(3年間)の2つのレベルに分け、北部の10年制と南部の12年制の差をなくします。

内容と方法の革新:自然科学と社会科学を密接に組み合わせ、現代的で実践的な精神で全国的に統一されたプログラムと教科書を編集します。

新たな教育原則の実施:「学習は実践と並行し、教育は生産労働と結びつく」という原則を重視し、学生に対する総合的な技術教育とキャリアガイダンスを強化します。

訓練の目標: 完全な知的、道徳的、肉体的、美的資質を備えた新しい社会主義的人間を育成すること。

しかし、社会経済危機という状況下において、第5回党大会(1982年)はより率直で現実的な見解を示した。大会文書は初めて「今日の最大の問題は教育の質の深刻な低下である」と公に認めた。以来、指導的視点は重要な調整を経て、野心的なマクロレベルの改革目標から、「国民経済の要求と能力に応じて」教育を発展させるというモットーを掲げ、最も差し迫った問題の解決に重点を置くようになった。

この時期の教育における優れた成果には次のようなものがあります。

国家教育制度の統一の成功:これは政治的・社会的に大きな意義を持つ最大の成果です。構造、内容、運営における分離の解消は、その後の段階における教育の発展のための強固な法的・組織的基盤を築きました。

教育規模の維持と拡大:危機にもかかわらず、幼稚園から大学までの学校ネットワークは依然として維持され、すべての地域に拡大されており、数千万人の教育を受ける権利を保証し、政権の優位性を示しています。

非識字の撲滅と人々の知識の向上に成功。この運動は、一般的な文化レベルの向上、人々が政治活動や社会活動に参加できる条件の創出に重要な貢献を果たしました。

包括的な教育方針と政策システムの構築:この時期には、党と国家の社会主義教育に対する見解と方針が体系的に形成され、制度化され、長い間、業界の活動の指導原則となった。

ベトナム教育 1986-2000

1986年から2000年にかけては、ベトナムと教育界の大きな変革を目の当たりにした、激動の歴史的時期でした。危機の後、党が主導した改革プロセスは、ベトナムが困難を乗り越え、急速に復興し、発展を遂げ、新世紀の発展の基盤を築くのを支えました。国の改革プロセスと並行して、教育分野も革新に努め、危機を乗り越えただけでなく、重要な発展を遂げ、国の建設と発展においてますます大きな役割を果たしてきました。

国が深刻な経済的・社会的・政治的危機に陥り、ソ連と東ヨーロッパで社会主義体制が衰退するという状況の中で、党の第6回全国代表大会(1986年12月)は、中央計画経済モデルから社会主義志向の市場経済への移行を伴う開発思想の転換点となる刷新政策を開始した。

教育に関しては、大会は教育の弱点を指摘し、教育を革新事業全体と不可分な一部とみなし、思考の刷新の必要性を訴えた。また、「国家と人民は共に働く」というモットーを定め、教育の社会化への道を切り開いた。続いて、中央委員会第6回会議(1989年)決議第6号は、教育形態の多様化と社会資源の動員、そして私立学校の形態の拡大という政策を提示した。教育財政メカニズムは、従来の「全額国庫補助」から、多様な財源を動員し、授業料の徴収を認めるモデルへと徐々に移行していった。

経済が回復し発展を始めると、第7回党大会(1991年)以降、教育革新政策は新たな高みへと押し上げられました。教育訓練は「国民の知識を向上させ、人材を育成し、才能を育む」という任務を掲げ、「国家の最重要政策」と位置づけられ、教育への投資は発展への投資であるとされました。第8回党大会(1996年)と第8期中央委員会決議第2号(1996年)もこの政策を継承し、産業化と現代化の要請に応える人材育成の方向性を明確に定め、教育の社会化を推進し、教育の種類と訓練形態を多様化しました。

党の政策は、普遍的初等教育法(1991年)、特に教育法(1998年)などの法律を通じて制度化されており、システム全体にわたって比較的完全で透明性の高い法的枠組みが構築されています。

1986年から2000年にかけて、ベトナムの教育制度は根本的な成果を達成しました。

法的枠組みと教育制度は徐々に改善されてきました。これは、普遍的初等教育法(1991年)や教育法(1998年)といった重要な法文書の公布による根本的な成果です。これらの法文書は、教育を指令に基づく運営から、安定的で透明性のある法的枠組みの下での運営へと変革しました。

国家教育制度は同時に再構築され、発展しました。教育制度は、管理機構の統一(教育訓練省の設立)、12年間の一般教育制度の標準化、幼稚園から大学院レベルまでの相互接続構造の形成に至るまで、大幅に再構築されました。

2000 年までに初等教育の普遍化を完了し、識字率を向上し、中等教育の普遍化を実施する。

教育施設と環境は徐々に近代化され、「学校統合」などの国家目標プログラムを通じて、何万もの仮設教室がしっかりとした建物に置き換えられ、特に恵まれない地域における教育と学習の状況の大幅な改善に貢献しています。

教員と教育行政は量的にも質的にも発展を遂げました。教員数は拡大のニーズに応えるため飛躍的に増加しました。標準化プログラムを通じて質は徐々に向上し、新たな政策のおかげで教員の生活も徐々に改善されました。

教育の社会化と教育形態の多様化の成功:社会化政策は公立学校制度の独占を打破し、私立、準公立、私立学校の出現と発展を可能にしました。これにより膨大な社会資源が動員され、よりダイナミックで多様な教育環境が創出されました。同時に、人材育成方法も柔軟な方向に拡大し、遠隔教育など、人材ニーズに応えています。

教育内容、プログラム、方法の初期革新:教育分野は、学生に焦点を当てた積極的な教育方法を適用し、「基礎的、現代的、実践的」な方向にプログラムを革新するという初期変更を行った。(8)教育における国際協力の推進:国の対外開放の文脈において、教育分野は国際機関(世界銀行、ユネスコ、ユニセフなど)との協力を積極的に拡大し、開発のための重要な財政的および技術的資源を引き付けた。

ベトナムの教育 2000-2025

2000年から2025年にかけて、ベトナムは国際社会との緊密な連携とデジタル革命の進展を背景に、経済、政治、社会において劇的な変化を遂げました。ベトナムの教育は絶えず革新を続け、積極的かつ柔軟に多くの画期的な成果を創出し、時代の発展に適応できる包括的な教育システムを構築してきました。

2000年代初頭、教育は規模の拡大に重点を置きました。2011年から2020年にかけて、教育分野は教育における包括的な抜本的革新、情報技術の活用強化、そして国際統合へと転換しました。2020年以降、複雑な変動に直面しながらも、教育分野は画期的な解決策を講じ、教育活動の維持に努め、国の発展における重要な役割を確かなものにしました。

工業化、近代化、国際統合、デジタル変革の要求と課題に直面しながら、この期間の党と国家の指導文書は、一貫性があり、継承され、継続的に発展するイデオロギー体系を形成してきました。

このシステムは、重大な哲学的変化によって形作られています。中央集権的な管理メカニズムと主に国家予算からの資源から社会化された教育へ、知識を身につけさせる教育から学習者の能力と資質の包括的な開発へ、情報技術の単純な応用から包括的なデジタル変革へ...

これらの政策は、「教育は国家の最重要政策である」という理念を掲げるだけでなく、人道的で現代的な教育システムの構築、公平性の確保、そして積極的な国際統合を目指しています。この理念は、以下の内容に明確に示されています。

教育は国家の最重要政策であり、これは政策において一貫して表明されている基本的な考え方です。文書は、教育への投資は発展への投資であり、教育はすべての人々のものであることを強調しています。これは、資源の優先順位付けによって具体化されており、第11期中央執行委員会決議第29-NQ/TW号(2013年)は、国家予算支出を教育に優先させ、総支出の少なくとも20%に達することの重要性を確認しています。

人民による、国民的な、近代的な、社会主義的な教育の構築:この政策は、教育における社会的平等を確保し、学習社会を構築することを目指しています。教育法第43/2019/QH14号は、この視点を具体化し、民族、宗教、性別、経済状況に関わらず、すべての国民が教育を受ける平等な権利を持つことを保証する重要な法的文書です。

根本的かつ包括的な革新:これは党と国家が教育分野において掲げる最大の政策の一つです。この革新は、総合的に発展したベトナム国民を育成し、開放的で実践的かつ実践的な教育を構築することを目的としています。決議第29-NQ/TW号は、標準化、近代化、社会化、民主化、そして国際統合に焦点を当てた、この革命を導く重要な文書です。

深化した国際統合:教育政策は受動的な統合から能動的な統合へと移行しました。これは、2011年から2020年までの教育開発戦略を承認した首相決定第711/QD-TTg号(2011年)に明記されています。その目標は、世界の先進的な教育モデルから学びつつ、国民のアイデンティティを維持し促進することを基盤として、国際教育フォーラムに参加し、自らの立場を確固たるものにすることです。

教育における包括的なデジタル変革:これは、教育、学習、管理、評価の方法を変革する革命であり、デジタル教育エコシステムの構築を重視しています。首相決定第131/QD-TTg号(2022年)は、「2030年までのビジョンに基づき、2022年から2025年にかけて教育訓練における情報技術の応用とデジタル変革を強化する」プロジェクトを承認しており、この戦略を形作る最も重要な文書の一つとなっています。

ベトナムの教育は困難を乗り越え、多くの誇らしい画期的な成果を達成し、教育分野の戦略的ビジョンを示し、人々の知識の向上、人材の訓練、才能の育成に貢献してきました。

まず、幼稚園から大学までの教育ネットワークが拡大・改善され、施設もますます近代化され、国立標準の学校と私立の教育機関の数が急速に増加し、種類の多様性が生まれています。

普遍的教育の完成:初等・中等教育はしっかりと維持され、多くの地方で高校教育が普遍化され、特に2017年にはベトナムは5歳児に対する就学前教育の普遍化の完成を認識し、ほぼ99%の児童が学校に通いました。

教育訓練の規模は力強く発展し、適齢期に学校に通う生徒の割合が増加し、中退率は大幅に減少しました。2020年までに、職業訓練を受けた労働者の約70%に証明書が交付されます。1万人あたりの生徒数は117人(2000年)から200人以上(2010年)に増加し、その後も増加し続けています。

2018年一般教育プログラムの実施の第1サイクルを完了し、職業教育は市場のニーズとより密接に結びつき、大学は自治権と品質評価を拡大し、地域および国際基準を満たす多くのプログラムを実施します。

貧困層の学生、恵まれない地域の学生、少数民族の学生を支援する政策により、教育の公平性が向上し、恵まれないグループの就学率の向上に貢献しています。

国際統合とデジタル変革が新たな原動力となっている。多くの研修機関が国際的なパートナーシップを結んでいる一方で、COVID-19パンデミック後のデジタル変革は、デジタル学習リソース、オンライン教育、近代的な行政の構築を促進し、ベトナムのデジタル教育エコシステムの基盤を築いた。

出典: https://giaoducthoidai.vn/dau-son-80-nam-giao-duc-viet-nam-post745629.html

![[写真]ベトナム国会と中国全国人民代表大会の協力委員会第1回会議](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/f5ed4def2e8f48e1a69b31464d355e12)

コメント (0)