イエントゥー・ヴィンギエム・コンソン遺跡・景観群の中に位置するキエップ・バックは、チュックラム仏教宗派に属する大小数十の仏塔群を有し、ユネスコの世界文化遺産登録候補となっています。各仏塔はそれぞれ異なる位置と役割を持ち、調査によって多くの興味深い特徴が明らかになっています。  ホアイエン寺は、海抜約 500 メートルの山に建てられたロンドン - ホアイエン寺群にあります。

ホアイエン寺は、海抜約 500 メートルの山に建てられたロンドン - ホアイエン寺群にあります。チュックラム仏教派に属する仏塔群は、クアンニン省、ハイズオン省、

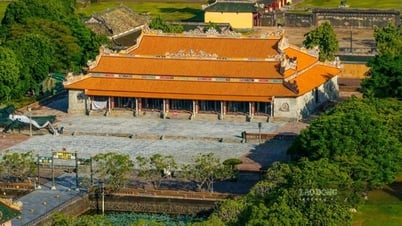

バクザン省の3省にまたがるイエントゥ山脈に広がり、主にチャン王朝とレ・チュンフン王朝時代に建立されました。チャン王朝時代に建立された仏塔はチュックラム三祖(チャン・ニャン・トン、ファップ・ロア、フエン・クアン)と関連しており、レ・チュンフンの仏塔群は17世紀から18世紀のチュックラム仏教復興期に関連しています。近年の研究、特に考古学の成果により、数十の仏塔や塔の遺跡が発見・特定されています。これらは主にイエントゥー山脈の南斜面、ハイズオン省コンソンからクアンニン省ウオンビにかけて分布し、ロンドン-ホアイエン、ゴアヴァン-ホーティエン、クインラム、バクマー、タンマイ、コンソンの6つの集団に集中しています。イエントゥー山脈の北西斜面(バクザン省)にも、数多くの仏塔や塔の遺跡がありますが、規模は大きくなく、密度も低く、南斜面のように連鎖していません。実際、仏塔は山の斜面に位置していることが多いですが、高さが異なります。これはまた、イエントゥーの仏塔システムの異なる役割と機能を示しています。具体的には、クインラム、バックマー(クアンニン省)、コンソン(ハイズオン省)といった低い丘陵地帯や山麓に位置し、平均標高は海抜100メートル以下であることが多い。これらの地域は住宅地にも非常に近く、比較的平坦な地形と肥沃な土地に恵まれている。これらの仏塔の規模は大きく、個々の建築面積は数千平方メートルに達することもある。

クインラム寺は、低い丘陵地帯に位置する広大な寺のグループに属しており、かつて「ムオン寺の庭、クイン寺の野」という歌にも登場しています。

クインラム寺は、低い丘陵地帯に位置する広大な寺のグループに属しており、かつて「ムオン寺の庭、クイン寺の野」という歌にも登場しています。 2つ目のグループの仏塔は、海抜200~250m程度の中山地に建てられており、その前面には広い谷が広がることが多く、水源が豊富で肥沃な土地に恵まれています。代表的な例としては、

クアンニン省のバヴァン、アムホア、チャイカップ、ババック、ジャンキン、トンタンなどの仏塔が挙げられます。3つ目のグループは、平均海抜約500mの高山に建てられた仏塔と塔の群です。仏塔や塔は、山の斜面の鞍部に位置することが多く、典型的にはホアイエン、ヴァンティエウ、アムドゥオック、ホーティエン、ゴアヴァン、ダチョンなどです。研究によると、トラン朝時代、つまりチュックラム仏教の形成と発展の時期では、山の麓の仏塔が建設に有利だったため言及されていませんでしたが、山の中腹や高台の仏塔は地形がより複雑で、自然の地形に基づいて配置・整えられることが多く、建設規模は大きくなく、自然との調和、介入の最小化、自然地形の改修の哲学を明確に示しています。しかし、チュックラム仏教が力強く復興したレ・チュンフン時代には、これらの仏塔は平野部の建築様式に倣い、整地、造成、改修が行われました。その中には、ホア・イエン、アム・ホア、ホー・ティエン、ゴア・ヴァン、ダー・チョンといった仏塔の大規模な改修も数多く含まれていました。こうして、この時代には自然との調和と信頼という哲学は徐々に衰退し、自然地形の改変と建築用地の造成が主流となりました。

ドン・バオ・ダイ・パゴダ(ウオンビ市)のレ・チュン・フン時代の考古学的発掘の痕跡は、イエン・トゥ空間の東の限界であると考えられています。

ドン・バオ・ダイ・パゴダ(ウオンビ市)のレ・チュン・フン時代の考古学的発掘の痕跡は、イエン・トゥ空間の東の限界であると考えられています。機能面でも、塔には違いがあります。前述のように、低地や山腹にある塔は面積が広く、俗世間に近いため、仏教の布教に適しています。これらの地域は谷が多く土地が肥沃なため、学問や修行に加えて、塔は生産や資源動員も担っており、主に高山の塔に供給する食糧の供給源となっています。一方、高山の塔は主に学問や修行を行っています。これらの塔には瞑想エリアが設けられており、瞑想室は三宝の背後の高い位置にあることが多いのが特徴です。陳朝時代には、ほとんどの瞑想室が開発され、自然石の屋根が使われたり、非常に簡素な茅葺き小屋風に建てられたりしていました。後黎朝時代、庵は頑丈な構造でしっかりと建てられ、壁に囲まれていました。代表的なものとしては、ホーティエンのハムロン庵、ダーチョンの瞑想ホールなどがあります。後黎朝とグエン朝時代には、もともと瞑想ホールだった石屋根が礼拝所に改造され、スペースの拡張が必要になり、石屋根に人工の屋根が付け加えられました。最も代表的なのは、イエントゥの一屋根塔です。

Việt Nam•07/08/2024

Việt Nam•07/08/2024

コメント (0)