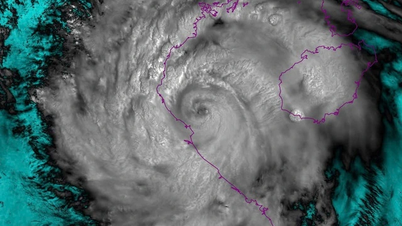

大西洋の暖かく塩辛い水が北極の冷たく淡水と混ざり合うにつれて、大西洋の生物が移動してきています。

グリーンランドは大西洋と北極海の間に位置しています。写真: Steveallen photo/iStock

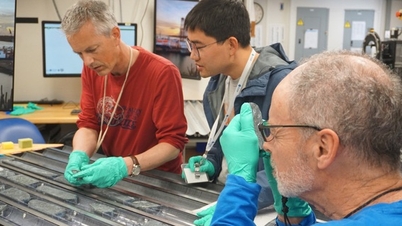

ドイツ・キールにあるGEOMARヘルムホルツ海洋研究センターの海洋生態学者、ヴェロニク・メルテン氏が、グリーンランド西岸沖のフラム海峡での「侵入」に気づいたとスミソニアン博物館が6月23日に報じた。

環境DNAを用いてこの地域の生物多様性を研究している際に、彼女はカラフトシシャモを発見しました。この小さな生物は通常、北大西洋と太平洋に生息していますが、今回、通常の生息地から約400キロ離れた北極海のフラム海峡で目撃されました。

メルテン氏によると、カラフトシシャモは攻撃的な侵略者であり、海洋環境が変化すると、容易に生息域を拡大することができるという。

水中のDNA量のみに基づいて動物の個体数を推定することは困難です。しかし、メルテン氏のサンプルでは、カラフトシシャモが最も多く生息しており、ニシキガエルやホッキョクベラといった典型的な北極魚を上回っていました。メルテン氏にとって、これほど北の地でカラフトシシャモが大量に生息していることは、北極における憂慮すべき現象、すなわち大西洋化の明確な兆候です。

北極海は急速に温暖化しており、フラム海峡は1900年と比べて約2℃も暖かくなっています。しかし、大西洋化は単なる温暖化ではなく、北極海の物理的および化学的条件を変えるプロセスです。

海洋循環に伴い、大西洋から北極海へと水が流れます。この交換は主に深海で行われ、海流は暖かく比較的塩分濃度の高い大西洋の水を北へ運びます。この暖かい大西洋の水は、比較的冷たく淡水である北極の表層水と混ざり合いません。淡水は塩水ほど密度が高くないため、北極の水は上昇し、塩分濃度の高い大西洋の水は沈む傾向があります。

しかし、海氷が溶けるにつれて、北極海の表層水温は上昇します。水層間の障壁が徐々に消失し、大西洋の水が上層水と混ざりやすくなります。温まった表層水はさらに多くの海氷を溶かし続け、より多くの海面水が太陽光にさらされ、海水温はさらに上昇します。これは北極海の大西洋化と呼ばれています。

メルテン氏はフラム海峡で大量のカラフトシシャモを発見しただけでなく、マグロやイシダイなど他の大西洋産種のDNAも発見しました。これは、大西洋化が急速に進んでおり、広範囲にわたる影響を及ぼす可能性があることを示しています。

ロシア沖のバレンツ海で行われた長期研究は、大西洋化が北極の生態系をいかに破壊するかという厳しい状況を浮き彫りにした。ノルウェー海洋研究所の生態学者で研究リーダーであるマリア・フォッシャイム氏によると、バレンツ海の水温と塩分濃度が高まるにつれて、大西洋産の魚種が侵入してきたという。バレンツ海の魚類の個体群はわずか9年で100マイル北に移動した。フォッシャイム氏は、研究終了時の2012年までに、大西洋産の魚種がバレンツ海全体に広がり、北極産の魚種を駆逐していることを発見した。

トゥ・タオ(スミソニアンによると)

[広告2]

ソースリンク

![[写真] ファム・ミン・チン首相が国際統合に関する国家運営委員会の会議を主宰](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/26/9d34a506f9fb42ac90a48179fc89abb3)

コメント (0)