Das Prinzip der künstlichen Regenerzeugung: Traum und Wirklichkeit

Bereits Ende der 1940er Jahre führten amerikanische und sowjetische Wissenschaftler erste Experimente zum Einfluss von Wolken durch. Sie hofften, dass Menschen eines Tages morgens nur noch „einen Knopf drücken müssten, um zu entscheiden, ob es regnen oder die Sonne scheinen würde“. Nach mehr als einem halben Jahrhundert hat die Forschung Fortschritte gemacht, viele Länder haben Milliarden von Dollar investiert, doch letztlich ist künstlicher Regen immer noch ein fragiles, unberechenbares und unvorhersehbares Ergebnis und noch schwieriger zu reproduzieren.

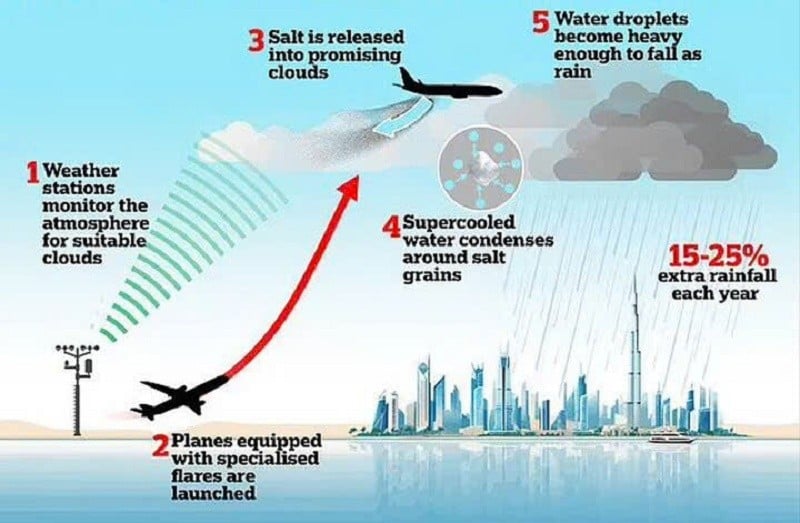

Das Grundprinzip des künstlichen Regens ist in Russland, den USA, China oder Thailand dasselbe: Man nutzt natürliche, wasserdampfführende Luftmassen und greift ein, indem man Kondensations- oder Gefrierkerne in diese einbringt. Dadurch kondensiert der Wasserdampf in den Wolken zu größeren Tropfen und fällt herab. Theoretisch klingt das machbar. Doch in der Praxis können unzählige Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Höhe, Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Bewegungsrichtung der Luftmassen usw. diesen Prozess stören. Stimmt nur einer dieser Parameter nicht, ist der ganze Aufwand vergebens.

China ist bekannt für sein intensives Streben nach künstlicher Regenerzeugung. Vor den Olympischen Spielen 2008 und 2022 in Peking investierte das Land Milliarden von Dollar in den Bau von Raketen- und Flugabwehrsystemen, um Chemikalien in Wolken zu streuen. Die Wirksamkeit ist jedoch nur lokal, kurzfristig und lässt sich nur schwer mit wissenschaftlichen Daten belegen. Selbst die chinesischen Medien mussten zugeben: Wenn die Technologie tatsächlich wirksam wäre, wie könnte das Land dann im Jahr 2022 immer noch unter schwerer Dürre leiden, der Jangtse und der Dongting-See austrocknen und zig Millionen Menschen keinen Zugang zu Wasser für den täglichen Bedarf haben?

In den USA, insbesondere in Kalifornien, gibt es bereits seit Jahrzehnten Projekte zur Wolkenimpfung. Der Nationale Wetterdienst (NOAA) schätzt, dass die Niederschlagszunahme, wenn überhaupt, nur um etwa 5–15 % zunehmen würde. Das reicht nicht aus, um die anhaltende Dürre zu beenden. Trotz zig Millionen Dollar, die in diese Technologie investiert wurden, kommt es immer noch zu zahlreichen Waldbränden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) fördern intensiv die Regenerzeugungstechnologie, bei der sogar Drohnen zum Einsatz kommen, die Strom übertragen. Tatsächlich haben viele künstliche Regenfälle in den VAE jedoch lediglich lokale Überschwemmungen und Verkehrsstaus in den Städten verursacht, während anhaltende Dürreperioden anhalten. Selbst die lokale Presse musste zugeben: Diese Technologie kann Wasserressourcenmanagement und nachhaltige Lösungen nicht ersetzen.

Indien hat im Bundesstaat Maharashtra ebenfalls künstliche Regenprojekte zur Bekämpfung der Dürre durchgeführt. Ein nachfolgender Bewertungsbericht stellte jedoch fest, dass die Wirksamkeit sehr gering sei und „nicht ausreiche, um als politische Lösung zu gelten“. Indische Wissenschaftler empfahlen, große Investitionen zu stoppen, auf Wasserressourcenmanagement umzusteigen und eine wassersparende Landwirtschaft zu entwickeln.

Diese Beweise zeigen, dass künstliche Regenerzeugung kein „Zauberstab“ zur Lösung von Naturkatastrophen ist, sondern nur bescheidene Ergebnisse bringt, instabil ist und sich nur schwer mit wissenschaftlichen Daten belegen lässt.

Notwendige und ausreichende Bedingungen für künstlichen Regen

Aus den oben genannten Fakten lässt sich erkennen, dass künstlicher Regen nicht einfach nur durch das Starten von Raketen oder das Versprühen von Chemikalien in die Luft erreicht werden kann, sondern dass viele strenge Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen.

Zunächst muss eine große Luftmasse mit reichlich Wasserdampf vorhanden sein, die die richtige Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Konvektion für die Wolkenbildung aufweist. Bei klarem Himmel oder zu dünnen Wolken und zu wenig Feuchtigkeit ist jeder Manipulationsversuch erfolglos.

Die nächste hinreichende Bedingung ist, dass das Impfsystem zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit der richtigen Samendichte eingreift, damit die winzigen Wassertröpfchen in den Wolken kondensieren, größer werden, den Luftwiderstand überwinden und als Regen zu Boden fallen können. Dies ist ein äußerst fragiler Prozess, der schon durch eine kleine Änderung der Windrichtung, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit unterbrochen werden kann.

Daher erreichen viele Forschungsprojekte nur einen Teil der „notwendigen Bedingungen“, nämlich Wolken und Feuchtigkeit, gewährleisten aber nicht die „ausreichenden Bedingungen“, damit am gewünschten Ort Regen fällt. Der praktische Effekt beschränkt sich daher auf die Erhöhung der Regenwahrscheinlichkeit, kann aber den Traum, „den Wind herbeizurufen und den Regen herbeizurufen“, nicht in die Realität umsetzen.

Vietnam: Forschung vorhanden, aber noch nicht anwendbar

In Vietnam verfolgen Wissenschaftler schon lange den Traum, künstlichen Regen zu erzeugen. Im Rahmen seines Forschungsprojekts im Jahr 2005 lud Professor Vu Thanh Ca führende Experten aus Russland und den USA ein, um Seminare und Studien zu koordinieren. Das Forschungsteam reiste zudem nach Russland, Thailand und China, um Erfahrungen zu sammeln. Doch bisher haben Theorie und Praxis gezeigt, dass diese Technologie nicht kommerziell anwendbar ist.

Noch beunruhigender ist der überraschende Vorschlag eines Unternehmens, das ein „Calling for Rain“-Projekt mit einem Notvorschuss von 5 Milliarden VND für den Kauf von Ausrüstung und experimentellen Chemikalien vorschlug. Die damalige Regierung musste sich mit sieben Ministerien beraten, doch es gab keinerlei Belege dafür, dass dies die richtige Richtung war. Angesichts der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes, der hohen Staatsverschuldung und des knappen Haushalts ist es inakzeptabel, Tausende Milliarden VND für einen Wunschtraum auszugeben.

Niemand bestreitet den menschlichen Wunsch, die Natur zu erobern. Doch dieser Wunsch muss auf einer seriösen wissenschaftlichen Grundlage beruhen, überprüfbare und wiederholbare Ergebnisse liefern und echte sozioökonomische Effizienz bringen. Jedes Projekt, das auf vagen Versprechungen und fehlenden wissenschaftlichen Beweisen beruht, ist Verschwendung und schadet sogar dem gesellschaftlichen Vertrauen.

Selbst fortschrittliche, wohlhabende Länder wie die USA, China, Indien oder die Vereinigten Arabischen Emirate leiden nach Jahrzehnten und Milliardeninvestitionen immer noch unter Dürren, Überschwemmungen und Waldbränden. Das beweist eine einfache Wahrheit: Der Mensch hat keine Kontrolle über das Wetter. In die „Herbeirufung des Windes und die Beschwörung des Regens“ zu investieren, ist in dieser Zeit nichts anderes, als Steuergelder in den Himmel zu werfen.

Gleichzeitig müssen wir in viele weitere dringende und praktische Dinge investieren: in die Bewirtschaftung der Wasserressourcen, den Ausbau der Infrastruktur zur Hochwasserableitung, die Umstellung der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel und die Modernisierung des hydrometeorologischen Systems zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen. Dies ist der richtige Weg, erreichbar und mit nachhaltigen Ergebnissen verbunden.

Die Entwicklung der Wissenschaft erfordert Ehrlichkeit, Transparenz und Überprüfung. Seriöse Wissenschaft ist keine Zauberei. Künstlicher Regen, so attraktiv er auch sein mag, ist nur ein ferner Traum. Anstatt der Illusion nachzujagen, „Wolken zu jagen und Regen herbeizurufen“, braucht Vietnam jetzt Lösungen für das Ressourcenmanagement, die Reaktion auf den Klimawandel und den Aufbau von sozialem Vertrauen durch praktische Maßnahmen.

Quelle: https://nhandan.vn/mua-nhan-tao-giac-mo-va-thuc-te-post905635.html

![[Foto] Präsident Luong Cuong trifft sich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/3/87982dff3a724aa880eeca77d17eff7f)

![[VIDEO] Petrovietnam – 50 Jahre Bewahrung der Fackel des Kulturerbes und Aufbau nationaler Energie](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/3/3f5df73a4d394f2484f016fda7725e10)

Kommentar (0)