عزيزي السفير سعدي سلامة، أنا فضولي للغاية ، ما هو القدر الذي دفع فلسطينيًا يبلغ من العمر 19 عامًا إلى السفر آلاف الأميال للدراسة في بلد يعاني من صعوبات الاقتصاد المدعوم، قبل 43 عامًا ؟

دفعني سؤال الصحفي فورًا إلى التفكير في مفهوم فيتنامي مثير للاهتمام: "كو دوين". من الناحية اللغوية، يصعب ترجمة هذا المفهوم إلى الإنجليزية. "كو دوين" يشبه "القدر"، لكنه أعمق ثقافيًا بكثير من هذه الكلمة. في الفكر الفيتنامي، لا يُعدّ اللقاء الجيد بين كل فرد وسلسلة من أحداث الحياة مجرد ترتيب للقدر، ينتمي إلى عوامل عميقة وغير مرئية، بل روحية بعض الشيء، بل هو أيضًا توافق بين روح الإنسان ومشاعره مع الحياة.

عندما أعود بالذاكرة، أشكر القدر دائمًا على قدومي إلى فيتنام، وعلى جعل كلمتي "فيتنام" أهم جزء في حياة فتى فلسطيني. وبفضل القدر، سواءً كنتُ بعيدًا عن فيتنام لخمس سنوات أو سبعة عشر عامًا، ستظل تلك الأرض مقدسة في قلبي دائمًا.

بالعودة إلى السؤال، منذ أن كنت طالبة في العاشرة من عمري في فلسطين، كنت مهتمة للغاية بحركة التحرير الوطني في العالم، لذلك كنت أهتم في كثير من الأحيان بالتعرف على فيتنام من خلال التلفزيون والكتب والصحف.

أتذكر بوضوح شديد شعوري بالاستياء عندما علمتُ بعملية لاينباكر الثانية، الهجوم الجوي الأمريكي الواسع على الشمال بأكمله (فيتنام). عندما انتصرت فيتنام ووحدت البلاد بالكامل عام ١٩٧٥، لم أكن وحدي، بل الشعب الفلسطيني أيضًا، فرحًا برؤية العلم الأحمر ذي النجمة الصفراء لفيتنام يرفرف فوق قصر الاستقلال في سايغون، مدينة هو تشي منه حاليًا.

نعتبر انتصارات فيتنام انتصاراتنا، لأنها ترمز إلى الاستقلال والحرية، وتُلهم الشعب الفلسطيني بقوة. مع أنني لم أتوقع قط أن تتاح لي فرصة زيارة فيتنام، إلا أن فيتنام كانت في قلبي منذ ذلك الحين.

بعد تخرجي من المدرسة الثانوية، اخترت فيتنام ودرست التاريخ والثقافة الفيتنامية بسبب رغبتي في فهم تفكير وشخصية وإرادة وكرامة أمة خاضت حروبا عظيمة للدفاع الوطني في التاريخ، وكانت تهدف دائمًا إلى الاستقلال والسلام .

تدريجيا، أصبحت إنسانا بروح فيتنامية، وأصبحت فيتنام عميقة في قلبي، وعقلي، وعقلي، وأصبحت وطني الثاني، لا يختلف عن فلسطين.

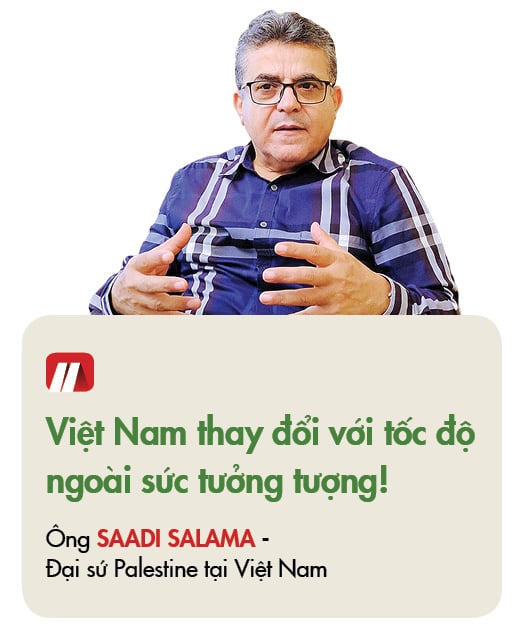

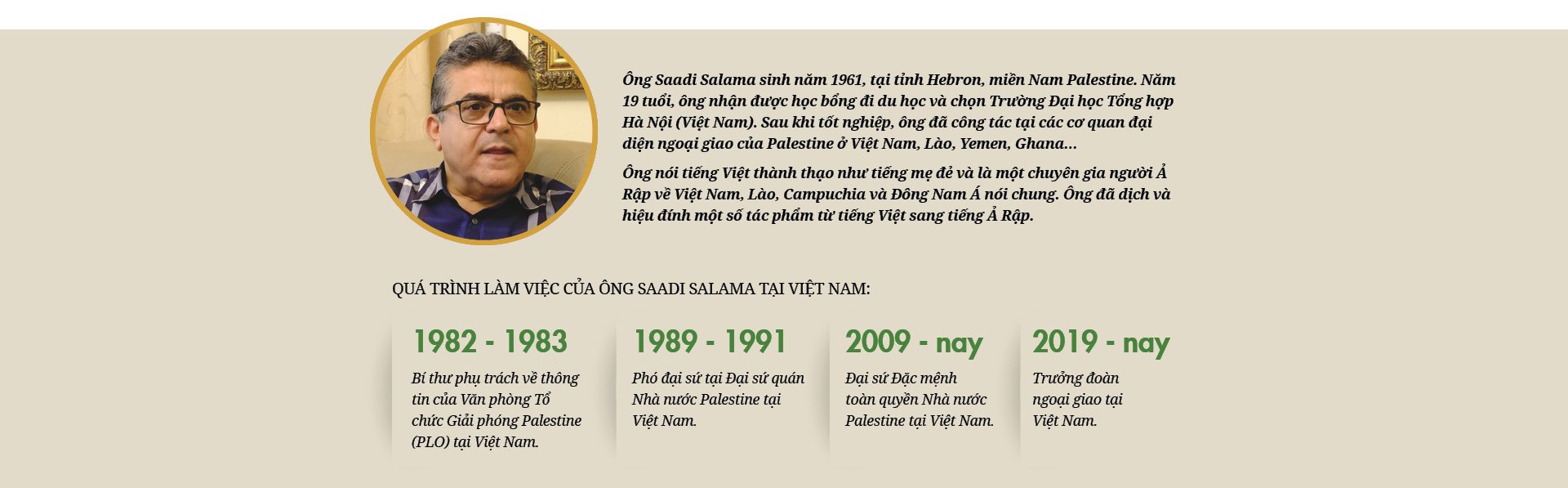

بإخلاص ومحبة وتفهم لهانوي والشعب الفيتنامي، أدرك كيف تغير وطنه الثاني خلال الـ43 عاماً الماضية، منذ أن التقى به الشاب الفلسطيني للمرة الأولى .

في أول زيارة لي لفيتنام عام ١٩٨٠، وجدتُ العاصمة هانوي غاية في الجمال والهدوء والسكينة، لكنني شعرتُ أيضًا أن الشعب الفيتنامي يعيش حياةً صعبة. كانت الدراجات الهوائية وسيلة النقل الرئيسية، ولم يتجاوز ارتفاع أطول مبنى خمسة طوابق.

اليوم، تُعدّ هانوي مدينةً نابضةً بالحياة، ذات معدل نموٍّ مرتفع، ومساحةٍ وعددٍ سكانيٍّ أكبر بكثيرٍ من ذي قبل. كنتُ من بين مليونٍ ونصف المليون نسمةٍ يعيشون في هانوي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وكان من حسن حظي أن أشهدَ تحوّلاتِها في كلِّ منعطفٍ مهمٍّ على مدار الأربعين عامًا الماضية. لذلك، أنظرُ دائمًا إلى هانوي بعاطفتين: فرحٍ بتجديدِ هانوي الحديثة، وشيءٍ من الندم والحنينِ إلى الماضي عندما تتلاشى معالمُها القديمة تدريجيًا.

هانوي القرن الحادي والعشرين مدينةٌ نابضةٌ بالحياة ومتنوّعة. إنها عاصمةُ شمال فيتنام ومركزُها الاقتصادي، الذي يُحرزُ نجاحًا مُستمرًا على درب التنمية الاقتصادية، ويُرسّخ مكانته الوطنية. من دولةٍ اضطرت لاستيراد الأرزّ الأجنبيّ، وخاصةً الأرزّ الهنديّ بنسبة 5% من الأرزّ المكسور، في ثمانينيات القرن الماضي، تُعدّ فيتنام الآن، أحيانًا، الأولى، وأحيانًا الثانية، في تصدير الأرزّ، حسب الموسم، وتُساهم في ضمان الأمن العالميّ بتصديرها أكبرَ قدرٍ من المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية في العالم، مثل القهوة والكاجو والفلفل... هذا نجاحٌ باهرٌ بلا شكّ.

تنتشر الموانئ البحرية والمطارات والمجمعات الصناعية ومناطق معالجة الصادرات في كل مكان. إلى جانب ذلك، يتدفق رأس المال الاستثماري الأجنبي باستمرار إلى هنا، مصحوبًا بأسماء لامعة من الصناعات في اليابان وكوريا والولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا وفرنسا... ووفقًا لإحصائية اطلعت عليها، استقطبت فيتنام خلال 32 عامًا منذ عام 1988 حوالي ثلاثين ألف مشروع كبير وصغير. وعلى وجه الخصوص، شهد عام 2017 إنجازًا هامًا عندما تجاوزت فيتنام دول جنوب شرق آسيا الأخرى محققةً رقمًا قياسيًا في جذب رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي وصل إلى 36 مليار دولار أمريكي.

خلال 37 عامًا فقط من التجديد منذ عام 1986، حققت فيتنام هذه النتائج. وإذا نظرنا إلى الوراء وقارنّاها بالدول التي عملتُ وعشتُ فيها، مثل غانا واليمن وبعض الدول الأفريقية الأخرى، يتضح لنا أن نجاح فيتنام وإنجازاتها قد تجاوزت ذلك بكثير.

لو خُيِّرتُ بين جملةٍ واحدةٍ لوصف هذا التغيير، لقلتُ إن فيتنام تتغير بسرعةٍ تفوق التصور! أؤكد لجميع أصدقائي الأجانب والفيتناميين أن فيتنام من الدول القليلة التي أحرزت تقدمًا ملحوظًا، وقد ألّفتُ كتابًا بعنوان "قصتي في فيتنام" طُبع مؤخرًا في الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

"العواصف ليست شرسة مثل قواعد اللغة الفيتنامية "، فكيف يمكنه أن يمتلك "فن" النطق القياسي كلغته الأم واللغة الفيتنامية الحساسة والعاطفية مثل اليوم ؟

بالنسبة لي، تُجسّد اللغة الفيتنامية روحَ أمةٍ عانت الكثير من المعاناة، لكنها دائمًا ما كانت صامدةً لا تُقهر. كان هدفي عندما أتيتُ إلى هانوي، قسم اللغة الفيتنامية بجامعة هانوي (عام ١٩٨٠)، هو إتقان اللغة الفيتنامية، ومعرفة وفهم تاريخ وثقافة أمةٍ هزّت العالم بانتصاراتها المجيدة في خمس قارات. هذا الدافع هو الذي أوجد شغفي واجتهادي في الدراسة.

في البداية، لم يكن هدفي من قدومي إلى فيتنام أن أصبح سفيرًا. كانت مصادفة، واختارتني السفارة. قبل ذلك، كنت أرغب بشدة في أن أصبح صحفيًا، لأستكشف الثقافة وأتعلم عنها. جذبني الشعب الفيتنامي، بتنوعه وسحره. وأدركت أن الشعب الفيتنامي هو صانع كل انتصار. لقد انبهرت حقًا بسلوك الشعب الفيتنامي، وطريقة تفكيره، وأسلوب حياته، وأسلوب حياته المنظم. كل هذا دفعني للتعلم والتعمق، والتعمق حتى النهاية للإجابة على جميع الأسئلة، وإشباع فضولي.

هل يمكنك أن تشاركنا المزيد عن ما يجعل الرجل الفلسطيني والدبلوماسي المخضرم معجبًا ومحبًا للغاية بالشعب الفيتنامي؟

الشعب الفيتنامي وطني، ويفخر بتاريخ بلاده، ويتمتع بروح تضامن قوية. أتذكر بوضوح، في أوائل عام ٢٠١٨، كيف حققت كرة القدم الفيتنامية معجزة فريدة في بطولة آسيا للناشئين تحت ٢٣ عامًا. في تلك الليالي، امتلأت شوارع هانوي بالأحمر. من الكبار إلى الصغار، من عامة الناس إلى كبار القادة، تدفق الهانويون إلى الشوارع حاملين اللافتات والقمصان الحمراء والعلم الوطني. وبطبيعة الحال، لوّح ذلك الجمع الغفير بالأعلام، وأنشد النشيد الوطني، وهتف بكلمتي "فيتنام" بحماس. كانت المنطقة القريبة من بحيرة هوان كيم، حيث كنت أعيش، تعجّ بالحركة طوال الليل بسبب هذا الحماس...

أفهم هذا الشغف. إنها مجرد رياضة، لكن وراء انتصار كرة القدم الفيتنامية رغبة أمة بأكملها في إثبات ذاتها.

وخلال أكثر من عامين من جائحة كوفيد-19، شاهدتُ صورًا ولحظاتٍ مؤثرة للشعب الفيتنامي خلال فترة الوباء. هناك، تُسلَّط الأضواء فجأةً على أمورٍ بدت وكأنها تغمرها هموم الحياة اليومية، وتُصبح بنفس أهمية كرامة الإنسان ومسؤوليته تجاه المجتمع. بالنسبة لي، فيتنام بلدٌ يستحق الزيارة والعيش فيه.

شكراً جزيلاً لك يا سعادة السفير! أشعر الآن بتأثر عميق لرؤية أبناء وطني وبلدي يزدادون عظمةً وجمالاً بفضل رؤيتك الثاقبة. أعلم أن زوجتك فيتنامية، وقد أنجبت أربعة أطفال موهوبين وناجحين .

كان ذلك أيضًا أكثر ما فاجأني في حياتي. تزوجتُ في الثالثة والعشرين من عمري من فتاة هانوي أنيقة وجذابة، ووقعتُ في حبٍّ ناضج من النظرة الأولى.

يا صهري الفيتنامي، هذه الكلمات القليلة فتحت صفحة جديدة في حياتي. الأرض التي تشبه حرف S، والتي تمنيتها في طفولتي، أصبحت الآن وطني الحقيقي، وطني الثاني. وكما يقول المثل الفيتنامي: "عندما تكون في روما، افعل كما يفعل الرومان"، عليّ أن أتعلم كيف أعيش حتى يتقبلني الناس هنا كمواطن. قد يُغفر للضيف القادم من بعيد إن كان وقحًا دون قصد، لكن التوقعات من صهري الفيتنامي ستكون مختلفة بالطبع.

الآن لديّ ثروة صافية من زوجة واحدة وأربعة أبناء ناجحين. لقد خالفتُ نظام التخطيط الأسري! لكن بالنسبة للفلسطينيين، كلما زاد عدد الأطفال كان ذلك أفضل. لأننا ندرك أن الطريق طويل. أعتقد أن فلسطين بحاجة إلى عدد كبير من السكان لتلبية احتياجات وطنها.

يا لها من قصة حبّ بنهاية سعيدة ! بعد زواجكما ، هل حافظت عائلتكما على العادات الفلسطينية أم الفيتنامية ؟

زوجتي، وهي امرأة من هانوي سابقًا، صبورة ومجتهدة، وتعتني بعائلتها. لقد ساعدت أطفالنا على فهم الثقافة التقليدية الفيتنامية والفلسطينية. كثيرًا ما أُعرّف أصدقائي على هذه العلاقة الحميمة بين فلسطين وفيتنام. بمعنى آخر، جمعنا البلدان.

إن أطفالي فخورون جدًا بالبلدين اللذين أنجبوهم ويمكنهم دمج عادات فلسطين وفيتنام بانسجام ومهارة ليصبحوا مواطنين عالميين.

ماذا عن الاختلافات في الثقافة العائلية الفلسطينية والفيتنامية ، سيدي ؟

الفرق الواضح الذي لاحظته هو أن الزوجة في فيتنام عادةً ما تذهب إلى السوق وتطبخ. أما الزوج، فنادرًا ما يذهب إلى السوق، ولا يبدو أنه يرغب في ذلك. أما الرجال الفلسطينيون، فلا يزالون يذهبون إلى السوق كالمعتاد. على الزوجة فقط أن تُحدد ما تريد شراءه، ثم يذهب الزوج إلى السوق ويحضرها كلها إلى المنزل.

أعشق الذهاب إلى السوق. يقع سوق هوم بالقرب من منزلي، ولا يمر أسبوع دون أن أزوره. أحرص على زيارة السوق! نادرًا ما أذهب إلى السوبر ماركت. أذهب إلى السوق ليس للتسوق فحسب، بل أيضًا للتعلم والتواصل والتحدث مع البائعين. سأخبر الصحفي أنني زبون دائم للعديد من البائعين في سوق هوم. فهم دائمًا ما يوفرون ويختارون لي أجود أنواع الطعام بأسعار معقولة.

آه ! إذًا، في نظر العديد من الفيتناميات، أنت " زوج وطني ". أتساءل ، هل تعتقد أن الشيف سعدي سلامة يُحضّر أطباقًا فيتنامية أم فلسطينية أكثر ، يا سيدي ؟

أطهو الطعام الفلسطيني فقط عند استقبال الضيوف، لأني أرغب في تعريفهم بالمطبخ الفلسطيني. أما في غير أوقات استقبال الضيوف، فأقوم بالطهي بشكل أساسي، وتتناول عائلتي الطعام الفيتنامي. الطعام الفلسطيني لذيذ جدًا، وأنا أيضًا أحبه كثيرًا، ولكنه ليس صحيًا كالطعام الفيتنامي.

أنا شخصياً أعشق تناول الشعيرية ونودلز الأرز، وخاصةً الفو الفيتنامي. كل أسبوع، أتناول طبقاً واحداً على الأقل من فو اللحم أو الدجاج، وإلا فلن أطيق طعمه.

في المدن الكبرى مثل هانوي أو مدينة هو تشي منه، يستطيع الناس والسياح اليوم تناول أي شيء يشاؤون، سواءً من المطبخ الفيتنامي أو العالمي. هذا يُشعر الناس بروعة الحياة، ونادرًا ما يشعر الأجانب المقيمون هنا بعدم الرضا عن الطعام.

باعتبارك فيتناميًا من هانوي و"رجل المدينة القديمة "، ما الذي يقلقك ويرغب في تحسينه قريبًا في وطنك الثاني ؟

أكثر ما يُحزنني هو أن العديد من الوكالات الفيتنامية لا تزال تختار موظفيها بناءً على عوامل عاطفية، وهذا ما يُفسر وجود مشاكل المحسوبية. أو في العديد من المجالات، تُسيطر على طريقة إدارة العمل عقلية "العائلة أولاً، والمعارف ثانياً". عند الذهاب إلى المستشفى، أو المدرسة، أو دفع الضرائب، أو العمل مع الحكومة، يسعى الناس دائمًا إلى استغلال علاقاتهم على أكمل وجه للحصول على الأولوية. عندما لا يعرفون بعضهم البعض، يكون استخدام المظاريف حلاً شائعًا. ولهذا السبب، تُعرف في فيتنام بـ"ثقافة المظاريف".

لم أرَ قطّ ممارسة إهداء الأظرف (بداخلها نقود بالطبع) في فيتنام تتطور إلى هذا الحد. يبدو أن الأظرف، في ظل الظروف الراهنة، ستكون أول ما يظهر مع كل شكر. في المستشفى، يجد أقارب المرضى طريقة لإهداء الأظرف للأطباء قبل العمليات الجراحية. وفي نهاية العام الدراسي، يُرسل أولياء أمور الطلاب أظرفًا إلى المعلمين لشكرهم على تعليم أبنائهم. وفي العطلات، تُعدّ الأظرف جزءًا لا يتجزأ من الهدايا التي يُهديها الموظفون لرؤسائهم. حتى في أعياد الميلاد، تُستخدم الأظرف بدلًا من الهدايا المُختارة بعناية لإهدائها لبعضهم البعض...

أنا شخصياً لا أحبذ هذا التغيير كثيراً. لو أمكن، لكنت اخترت شراء هدية بدلاً من ظرف بسيط. ولكن كما يقول المثل الفيتنامي: "عندما تكون في روما، افعل كما يفعل الرومان"، في كثير من الأحيان، وخاصةً عند حضور حفلات الزفاف أو الجنازات، ما زلت أستخدم هذا الحل.

أفهم أن هذه المشاكل تنشأ في فترة تغير اجتماعي، حيث تزداد وتيرة الحياة تسارعًا وسرعة. لكن في المستقبل، من المرجح أن تتغير الأمور، بحيث يُحافظ على جوهر أسلوب الحياة ويحافظ عليه، بدلًا من أن تتآكله العادات المريحة.

من منظور اقتصادي ، كيف تريد أن ترى فيتنام تتطور وما الذي يتعين علينا القيام به لجذب المستثمرين الأجانب "لإنشاء وطنهم"، سيدي ؟

- حددت فيتنام لنفسها لسنوات عديدة هدفًا يتمثل في أن تصبح دولة صناعية بحلول عام 2030. ومع ذلك، ومع تحرك الاقتصاد العالمي تدريجيًا نحو العولمة، أصبحت البلدان مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق في سلاسل القيمة التي يتم تحديد مواقعها تدريجيًا بدلاً من أن تكون منفصلة كما كان من قبل، وقد لا يكون هدف التحول إلى دولة صناعية وفقًا للمعايير القديمة مناسبًا بعد الآن.

أعتقد أن على فيتنام إعطاء الأولوية للمنتجات الزراعية عالية الجودة، فهي من نقاط قوة بلد غني بالموارد الزراعية. أما الباقي، فوفقًا لكل منطقة، فينبغي منحه الأولوية للاستثمار في الصناعات الخفيفة أو الصناعات عالية التقنية.

في بيئة الاستثمار والأعمال، لا بد من وجود آليات لتهيئة ظروف مواتية لاستقرار المستثمرين الأجانب. ويُعد الترويج للبنية التحتية السياحية والاستثمار فيها بالغ الأهمية، إذ قبل اتخاذ قرار الاستثمار في بلد أجنبي، غالبًا ما يسافر المستثمرون لاستكشاف الإمكانات الحقيقية فيه.

أعتقد أن السياحة قد تصبح أكبر قطاع اقتصادي في فيتنام مستقبلًا. في عام ٢٠١٩، قبل جائحة كوفيد-١٩، بلغ عدد السياح الدوليين إلى هذا البلد ذي الشكل S حوالي ١٨ مليونًا. أعتقد أنه إذا وُجدت حلول معقولة، فقد يرتفع هذا العدد إلى ٥٠ مليونًا، ويتجاوز تايلاند قريبًا، الدولة السياحية الأولى في جنوب شرق آسيا، خلال العقود القليلة القادمة.

برأيي، يجب على قطاع السياحة في فيتنام أن يستغل إمكاناته القيّمة للتقدم والتفوق على دول المنطقة الأخرى. في ظل الظروف الراهنة، أصبحت احتياجات السياح أكثر تنوعًا وأعلى من ذي قبل، مما يتطلب استثمارًا خاصًا في خدمات الترفيه والمأكولات وتنمية الاقتصاد الليلي. كما يُعد تطوير علامة الحلال في فيتنام لخدمة التجارة، وتنظيم مطاعم حلال للسياح القادمين من الدول الإسلامية، حلاً جيدًا.

كل شيء يحتاج إلى الوقت والمزيد من العلم والعملية في استراتيجية التنمية حتى تتمكن فيتنام من تعزيز قوتها الداخلية بشكل كامل، واستعادة صناعة السياحة بعد تأثرها بشدة بجائحة كوفيد-19 وتصبح وجهة العمر.

هل أنت سعيد بحياتك الحالية إذا كنت من سكان المدينة القديمة ؟

الآن، سعادتي بسيطة جدًا، ببساطة أن أعيش وأستمتع بالتفاصيل الصغيرة كل يوم في هانوي. أحب زيارة المطاعم الشهيرة، والجلوس على الرصيف مستمتعًا بطبق من النودلز. أحب تناول الطعام في المطاعم التي تفتح أبوابها فقط في أوقات محددة من اليوم. يوجد مطعم فو مشابه في شارع نجو كزا، مرقته صافية جدًا، والدجاج عطري وطري.

عندما يزور أصدقائي الأجانب هانوي لأول مرة، غالبًا ما أصطحبهم إلى مطعم تشا كا في شارع تران هونغ داو. يستمتعون بالطعام الشهي وهم يتأملون صور هانوي القديمة. أريهم كيفية تناول معجون الروبيان مع السمك المشوي على موقد ساخن، وهو طبقٌ شائعٌ جدًا في هانوي، وأروي لهم تاريخ هانوي من خلال الصور المعروضة على الحائط.

يقع منزلي في قلب العاصمة، لذا إذا لم يكن لديّ عمل مهم مساءً، غالبًا ما أرتدي ملابس رياضية وأمشي ثلاث دورات حول بحيرة هوان كيم. إنه ليس مجرد نشاط بدني، بل وسيلة لي للتأمل في نفسي وفي الحياة. أعتقد أن المنطقة المحيطة ببحيرة هوان كيم هي أجمل مكان في هانوي. كل من يزور هانوي ولم يتجول حولها يُعتبر كأنه لم يزرها. بحيرة هوان كيم هي جوهر العاصمة هانوي.

أنت في الثانية والستين من عمرك، وربما على وشك التقاعد . عندما تُودّع مسيرتك الدبلوماسية ، هل ستُقيم في فيتنام أم فلسطين؟ هل ستظلّ جسرًا بين فيتنام والدول العربية والعالم ؟

- سؤال ليس من السهل الإجابة عليه، لأنه بالنسبة لي، فيتنام وفلسطين كلاهما مقدستان ومترابطتان وذوي معنى.

فلسطين وطني، حيثُ وُلدتُ ونشأتُ، وفيها عشتُ طفولتي. بعد أكثر من أربعين عامًا من العيش بعيدًا عن الوطن، سيأتي الوقت الذي سأقضي فيه بعض الوقت في فلسطين.

فيتنام هي أرضي التي أحبها ولا أستطيع مفارقتها. فيها قضيتُ شبابي وأجمل سنوات حياتي، حيث وجدتُ معنى الحياة، حيث بدأتُ مسيرتي المهنية. بل وأكثر من ذلك، أرى نفسي دائمًا فيتناميًا، له علاقاته وطريقة تفكيره وعاداته في الحياة اليومية.

لقد اعتدتُ العيش في فيتنام مع العديد من الأصدقاء، أكثر من أي مكان آخر في العالم. هؤلاء أصدقاءٌ مقربون منذ عقود، وسيصبحون أصدقاءً في المستقبل أيضًا، حيثُ يُمكنني أن أُرحّب بي يوميًا في كل شارع، وفي كل زاوية، كسفيرٍ "يتحدث الفيتنامية بطلاقة".

علاوة على ذلك، لا تزال لديّ خطط وأفكار كثيرة لا تسمح لي ظروف عملي الحالية بتنفيذها. من بينها إنشاء مركز للتبادل الثقافي بين فيتنام والدول العربية، ليتمكن الجانبان من تجاوز الحواجز اللغوية والتقارب، كما تطمح كل دولة.

أريد أن تُروى صور وقصص فيتنام على نطاق أوسع، وأن تُلامس قلوب وعقول كل عربي، كما شهدتُ في حياتي. عندما يكون هناك تبادل وتعاطف حول الثقافة والتاريخ، سيكون لدينا تعاون إيجابي أكبر بكثير من ذي قبل، في العلوم والتعليم والسياحة والاقتصاد...

وبعد كتاب "قصتي في فيتنام"، في المستقبل القريب، أرغب حقًا في كتابة المزيد من الكتب حول ذكرياتي وأفكاري ومشاعري تجاه فيتنام.

أود أن أشكر جميع الفيتناميين الذين ساعدوني طوال حياتي في جميع المجالات. والأهم من ذلك كله، أنهم ساعدوني على إدراك أنه حتى لو كانوا من ثقافة مختلفة، فإن كل من يحب بلد فيتنام وشعبها سيحظى بمزيد من العطاء!

[إعلان 2]

مصدر

تعليق (0)