Le 10 juillet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, se sont rencontrés en marge de la 58e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-58) à Kuala Lumpur, en Malaisie. Il s'agissait du deuxième contact interministériel cette année, après la première réunion à Riyad en février. Selon le secrétaire d'État Rubio, bien que d'autres sujets que l'Ukraine aient été évoqués, « la résolution du conflit armé » restait la priorité absolue. Il a souligné que le président Donald Trump était « frustré et contrarié par le manque de flexibilité de la Russie ».

Selon les observateurs, ces critiques ne sont pas isolées, mais s'inscrivent dans une série de mesures reflétant la position complexe de l'administration Trump sur la guerre en Ukraine. La veille de la réunion, CNN a diffusé des enregistrements de 2024, reprenant les déclarations du président Trump lors de ses événements de campagne. Il y racontait notamment avoir menacé de « bombarder Moscou » et de « bombarder Pékin » lors de ses échanges avec les dirigeants russes et chinois. Si cette déclaration a été choquante, elle doit être replacée dans le contexte d'une réunion avec des donateurs, où M. Trump a souvent tendance à afficher l'image d'un dirigeant inflexible. Le Kremlin a également réagi avec prudence, son porte-parole Dmitri Peskov mettant en doute l'authenticité des enregistrements.

Il est à noter que ces déclarations ne sont pas entièrement nouvelles. Le Washington Post a rapporté des déclarations similaires du président Trump en mai 2024, bien qu'aucun enregistrement n'ait été réalisé à l'époque. La diffusion de ces enregistrements, alors que l'attitude de Trump envers la guerre en Ukraine montre des signes d'évolution, a suscité encore plus d'intérêt de la part des observateurs et du public.

Ajustement stratégique : de l'engagement à la limitation

Depuis son retour à la Maison Blanche, le président Trump aurait envisagé trois approches pour le conflit ukrainien : (1) faire activement pression pour un cessez-le-feu et un accord de paix . (2) s'éloigner de la crise s'il est clair que des résultats à court terme ne sont pas possibles. (3) continuer à maintenir la politique d'engagement comme sous l'administration précédente de Joe Biden.

Des signaux récents suggèrent que le président Trump s'oriente vers la deuxième option. La reprise de l'assistance militaire à l'Ukraine le 8 juillet – limitée aux systèmes de défense – constitue un compromis. Elle montre que Washington ne cède pas complètement, mais n'implique pas pour autant une intensification de la pression militaire sur Moscou. Parallèlement, l'insatisfaction publique de Trump quant à l'avancement des négociations russo-ukrainiennes, ainsi que son absence de pression sur Kiev pour obtenir des concessions, reflètent sa volonté de jouer un rôle de médiateur plutôt que d'intervenant direct.

Position punitive : dur sur les mots, prudent sur les actes

Le président Trump et ses conseillers n'ont pas non plus exclu d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Une proposition notable est l'imposition de droits de douane pouvant atteindre 500 % sur les pays qui continuent d'importer du pétrole, du gaz, de l'uranium et des produits énergétiques de Russie. Cependant, pour mettre en œuvre cette politique, M. Trump a besoin d'un consensus du Congrès – qui se fait toujours attendre – et d'une coordination avec ses partenaires européens, dont les positions restent divisées. De plus, M. Trump lui-même a admis en juin que les sanctions précédentes avaient causé des dommages importants à l'économie américaine, notamment dans un contexte d'inflation et d'instabilité des chaînes d'approvisionnement mondiales qui n'ont pas été totalement maîtrisées.

Stratégie de distance calculée

Selon Konstantin Sukhoverkhov, directeur de programme au Conseil russe des affaires internationales, ces développements montrent que le président Trump éloigne progressivement les États-Unis de leur profonde implication dans le conflit ukrainien. Son administration reste déterminée à soutenir Kiev, mais de manière limitée, en se concentrant principalement sur l'aide à la défense et la pression diplomatique. Le fait d'éviter toute pression plus directe sur Moscou reflète la volonté de Trump de maintenir une relative neutralité – à la fois pour préserver l'image d'un dirigeant ferme sur son territoire et pour éviter de se retrouver entraîné dans un conflit prolongé comme celui de l'Afghanistan.

Alors que la politique étrangère américaine se réoriente vers la région indopacifique, les priorités de Washington, sous la présidence Trump, pourraient ne plus être aussi centrées sur l'Europe de l'Est. Les menaces contre Moscou – qu'elles prennent la forme d'une rhétorique dure ou de sanctions – pourraient s'inscrire dans une stratégie de « marchandage » visant à favoriser les négociations, plutôt que de refléter une attitude conflictuelle constante.

Cependant, l'impatience du président Trump à l'égard du processus de paix, qui exige du temps et une stabilité politique à long terme, devient de plus en plus manifeste. Cela pourrait conduire à une période de politique américano-ukrainienne floue et compliquer encore davantage la situation de guerre à venir.

Hung Anh (Contributeur)

Source : https://baothanhhoa.vn/my-nga-tiep-tuc-doi-thoai-tin-hieu-thay-doi-trong-lap-truong-cua-washington-ve-ukraine-254562.htm

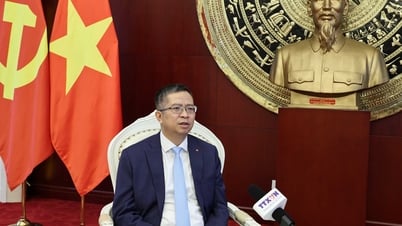

![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président du Parlement néo-zélandais Gerry Brownlee](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/29/7accfe1f5d85485da58b0a61d35dc10f)

Comment (0)