Die Suche nach erdähnlichen Planeten ist seit langem eine große Herausforderung für die Astronomie, da die überwältigende Helligkeit der Sterne diese fast vollständig verdeckt. Herkömmliche Teleskopkonstruktionen sind dieser Aufgabe nicht gewachsen. Nun wurde jedoch die kühne Idee eines rechteckigen Infrarotteleskops vorgestellt, das diese Hürde zu überwinden verspricht und der Menschheit dabei helfen soll, Dutzende potenzieller Planeten im Umkreis von 30 Lichtjahren zu entdecken. Dies ebnet den Weg für die Suche nach Anzeichen außerirdischen Lebens.

Die Erde ist der einzige Planet, von dem wir wissen, dass er Leben ermöglicht. Alles Leben auf diesem blauen Planeten ist auf flüssiges Wasser angewiesen, um lebenswichtige chemische Reaktionen aufrechtzuerhalten. Einfache Einzeller erschienen etwa zur gleichen Zeit wie die Erde, doch es dauerte etwa drei Milliarden Jahre, bis sich komplexeres mehrzelliges Leben entwickelte. Der Mensch hingegen existiert erst seit einem winzigen Bruchteil der Planetengeschichte, weniger als einem Zehntausendstel des Erdalters.

Dieser Zeitrahmen lässt vermuten, dass Leben auf Planeten mit flüssigem Wasser nicht selten ist. Intelligente Wesen, die das Universum erforschen können, dürften jedoch äußerst selten sein. Wenn die Menschheit nach Leben jenseits der Erde suchen will, ist der wahrscheinlichste Ansatz, sich ihm direkt durch Planetenbeobachtungen zu nähern.

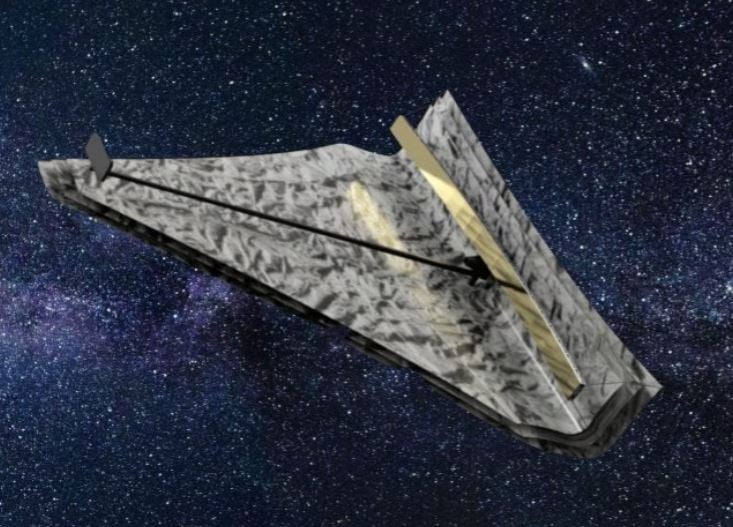

Konzeptentwurf für ein rechteckiges Weltraumteleskop nach dem Vorbild des Digital Interferometer Refractive Space Telescope (DICER), eines hypothetischen Infrarot-Weltraumobservatoriums, und des James Webb Space Telescope. Bildnachweis: Leaf Swordy/Rensselaer Polytechnic Institute.

Der Weltraum ist riesig, und die Gesetze der Physik verhindern Reisen oder Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit. Daher können selbst mit Robotersonden nur die sonnennächsten Sterne innerhalb eines Menschenlebens untersucht werden. Die vielversprechendsten Ziele sind dabei Sterne mit ähnlicher Größe und Temperatur wie die Sonne, da sie langlebig und stabil genug sind, um die Entwicklung komplexen Lebens zu ermöglichen.

Astronomen haben inzwischen etwa 60 sonnenähnliche Sterne im Umkreis von 30 Lichtjahren um die Erde identifiziert. Planeten, die diese Sterne umkreisen und in Größe und Temperatur der Erde ähneln – und sowohl Land als auch flüssiges Wasser beherbergen könnten – gelten als die besten Kandidaten für die Suche nach Leben.

Das Bild eines erdähnlichen Exoplaneten vom grellen Licht seines Muttersterns zu trennen, ist eine große Herausforderung. Selbst unter idealen Bedingungen ist ein Stern millionenfach heller als ein Planet. Mischen sich beide, ist die Entdeckung des Planeten unmöglich.

Der optischen Theorie zufolge hängt die maximale Auflösung eines Teleskops von der Größe des Spiegels und der Wellenlänge des Lichts ab. Planeten mit flüssigem Wasser emittieren Licht mit der höchsten Wellenlänge von etwa 10 Mikrometern – etwa der Breite eines dünnen Haars und der 20-fachen Wellenlänge des sichtbaren Lichts. Bei dieser Wellenlänge muss ein Teleskop Licht über eine Entfernung von mindestens 20 Metern sammeln, um eine ausreichende Auflösung zu erreichen, um die Erde von der 30 Lichtjahre entfernten Sonne zu trennen.

Darüber hinaus müssen Teleskope im Weltraum platziert werden, da die Erdatmosphäre die Bilder verwischt. Das derzeit größte Weltraumteleskop – das James Webb Space Telescope (JWST) – hat einen 6,5 Meter großen Spiegel, doch sein Start und Betrieb waren äußerst schwierig.

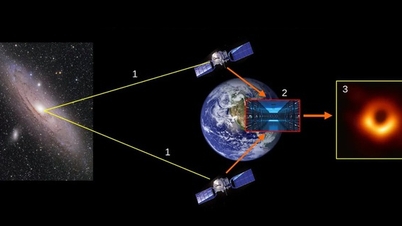

Da der Einsatz eines 20-Meter-Weltraumteleskops derzeit die technischen Möglichkeiten übersteigt, haben Wissenschaftler verschiedene Optionen ausprobiert. Eine Lösung besteht darin, mehrere kleine Teleskope zu starten und einen präzisen Abstand zwischen ihnen einzuhalten, um einen riesigen Spiegel zu simulieren. Eine präzise Positionierung bis hinunter zur Größe eines Moleküls ist derzeit jedoch nicht möglich.

Ein anderer Ansatz besteht darin, kürzere Wellenlängen des Lichts zu verwenden, was kleinere Teleskope ermöglicht. Im sichtbaren Bereich ist ein sonnenähnlicher Stern jedoch zehn Milliarden Mal heller als die Erde. Daher ist es unmöglich, genügend Sternenlicht auszublenden, um den Planeten sichtbar zu machen, obwohl die Auflösung prinzipiell möglich ist.

Eine weitere Idee ist der Einsatz eines „Sternenschilds“ – einer Raumsonde mit einem Durchmesser von mehreren zehn Metern, die Zehntausende Kilometer vom Teleskop entfernt fliegt und das Sternenlicht blockiert, das Planetenlicht jedoch durchlässt. Dafür wären allerdings zwei Raumsonden nötig, und der Transport des Schilds an neue Standorte würde enorme Mengen Treibstoff verbrauchen.

In der neuen Studie schlagen die Wissenschaftler ein praktikableres Design vor: ein Infrarot-Teleskop mit einem rechteckigen Spiegel von 1 x 20 Metern anstelle des 6,5 Meter großen runden Spiegels des JWST. Bei einer Wellenlänge von 10 Mikrometern würde das Instrument Sternen- und Planetenlicht entlang der Längsachse des Spiegels trennen. Durch Drehen des Spiegels könnten Astronomen Planeten in jeder beliebigen Position um den Mutterstern beobachten.

Das Design soll Schätzungen zufolge in der Lage sein, die Hälfte der erdähnlichen Planeten, die sonnenähnliche Sterne umkreisen, in weniger als drei Jahren zu entdecken. Zwar sind weitere technische Verbesserungen und Optimierungen erforderlich, doch erfordert das Konzept keine Technologien, die über die aktuellen Möglichkeiten hinausgehen – eine Abkehr von vielen anderen bahnbrechenden Ideen.

Wenn im Durchschnitt jeder sonnenähnliche Stern einen erdähnlichen Planeten besitzt, sollten wir mit diesem Teleskopdesign in einem Umkreis von 30 Lichtjahren etwa 30 vielversprechende Planeten entdecken können. Weitere Forschungen werden sich auf die Untersuchung ihrer Atmosphären auf Anzeichen von Sauerstoff konzentrieren – ein Indikator für photosynthetisches Leben.

Für die vielversprechendsten Kandidaten könnten Erkundungsmissionen eingesetzt werden, um Bilder der Planetenoberfläche zu senden. Das rechteckige Teleskopdesign verspricht, den kürzesten Weg zur Entdeckung unseres „Schwesterplaneten“ – der Erde 2.0 – zu bieten.

Quelle: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/thiet-ke-kinh-vien-vong-hinh-chu-nhat-co-the-mo-ra-ky-nguyen-san-tim-trai-dat-2-0/20250902082651458

![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit dem Ständigen Ausschuss des Parteikomitees der Stadt Can Tho zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/4/10461762301c435d8649f6f3bb07327e)

![[Foto] Premierminister übergibt Entscheidungen über die Aufnahme, Versetzung und Ernennung von Leitern von Ministerien und Behörden](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/4/b2445ecfd89c48bdb3fafb13cde72cbb)

![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit dem Ständigen Ausschuss des Parteikomitees der Vaterländischen Front und zentralen Organisationen zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/4/6f23e5c0f576484bb02b3aad08f9d26a)

![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit dem Ständigen Ausschuss des Parteikomitees der Provinz Lai Chau zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/4/f69437b9ec3b4b0089a8d789d9749b44)

![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet das thematische Treffen zur Gesetzgebung im August 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/4/ba42763cd48e4d7cba3481640b5ae367)

Kommentar (0)