أبحرت مركبتنا الشراعية عكس التيار لمدة ساعة ونصف، في مشهدٍ بدا لنا، في بعض الأماكن، كأنه في الريف المصري، في مكانٍ ما في أقصى دلتا. على اليسار، حجبت كثبان الرمل البيضاء البحر، وسُمِع صوت تلاطم الأمواج المدوي. على اليمين، كانت الرمال لا تزال هناك، تحملها الرياح من البحر فوق الكثبان الرملية: ليست متراكمة، بل متناثرة على السهل الرسوبي على شكل مسحوق ناعم، حيث تتلألأ بقع من الميكا وسط الزرقة الباهتة.

في كهوف جبال الرخام في عشرينيات القرن العشرين

هنا وهناك، يتم تقسيم المناطق المزروعة إلى شرائح واسعة، وتمتد حقول الأرز عند سفح التلال المتربة، ويتم منع تعدي الرمال عن طريق الري، ويتم تسميد الأراضي القاحلة، وتزدهر المحاصيل في المياه المالحة.

كانت بعض قنوات الصرف العميقة تنقل المياه مباشرة من النهر، وعندما كانت الأرض مرتفعة جدًا بحيث لا تسمح باستخدام نظام قنوات معقد، كانت تُحفر الآبار على أجزاء؛ وكانت سلسلة من دلاء الخيزران تُلف حول رافعة بدائية يديرها رجل واحد. وفي بعض الأحيان، كان يُشغل هذه الرافعة جاموس، بمشيته البطيئة وظلاله المبالغ فيه على خلفية السماء الشاسعة.

على ضفاف الحقول، كانت مجموعات من العمال منهمكة في حفر الخنادق وبناء ضفاف طينية. كانوا عراة الصدور، يجلسون القرفصاء، ورؤوسهم مغطاة بقبعات من سعف النخيل بحجم المظلات. لم يعودوا يشبهون البشر، بل أزهارًا برية عملاقة ممزوجة بالعشب الطويل وشجيرات الجورس.

أحيانًا، قرب الكوخ، تظهر امرأة تُشعل نارًا أو تسحب الماء من جرة. تستبدل قبعتها الضخمة بوشاح ملفوف حول رأسها. من بعيد، بردائها الداكن الفضفاض الذي يكشف عن بشرتها البرونزية، كنا نظنها امرأة من شمال إفريقيا تحمل الماء، رغم قوامها النحيل الصغير.

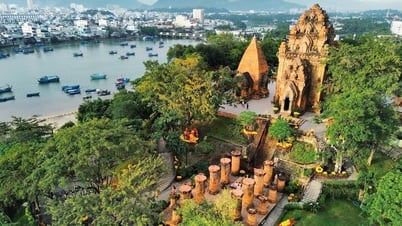

كان قاربنا في خليج عميق، على بُعد ربع ميل من ثلاثة تلال، أعلاها لا يتجاوز ارتفاعه 150 مترًا. لكن عزلتها والضوء المنعكس جعلاها تبدو أكبر بكثير؛ "جبال" كانت الكلمة التي كادت أن تفلت من شفاهنا عندما رأينا هذه الكتل الرخامية، بحوافها المسننة الغريبة، ترتفع بين المحيط والسهل الأزرق اللامتناهي في الأفق.

خضنا غبارًا كثيفًا لمدة 45 دقيقة. لم يكن هناك أي نبات سوى بضع شفرات عشبية هشة وشجيرة من أشجار الزيزفون بأوراق رمادية متناثرة. كثيب رملي آخر، ثم وصلنا إلى قاعدة الجبل الرئيسي، حيث حُفرت 300 درجة في الصخر، أول 20 منها مدفونة في الرمال.

الطريق إلى أعلى الجبل ليس طويلاً، ولكنه مُرهق للغاية، تحت شمس الظهيرة التي تُحرق المنحدرات الغربية، مُشعلةً شرارةً مع كل تموج. ولكن كلما ارتفعنا، هبت نسيمات البحر الباردة، مُنعشةً إيّاك ومُبهجةً، حيث تتراكم رطوبتها في أصغر الشقوق، مُهيئةً الظروف المناسبة لتفتح زهور الجدار والزهور بكل ألوانها.

انطلقت صبارات عملاقة كالصواريخ في كل مكان. تداخلت الشجيرات، وزحفت الجذور، وتشابكت، وتسللت عبر الصخور؛ وتشابكت الأغصان. وسرعان ما، فوق رؤوسنا، تحولت مظلة من شجيرات بالكاد تُرى، مغطاة بالخيوط، إلى مظلة من بساتين الفاكهة في أوج ازدهارها، جميلة وهشة كأجنحة الفراشات عندما هبت نسمة لطيفة. أزهرت هذه الزهرة مبكرًا وذبلت في يوم واحد.

يؤدي المسار شديد الانحدار إلى شرفة نصف دائرية: معبد صغير، أو بالأحرى ثلاث غرف ذات أسقف من القرميد المزجج وأفاريز صينية منحوتة، بُنيت في هذه المساحة الهادئة بأمر من مينه مانغ، إمبراطور أنام، قبل حوالي 60 عامًا. لم تعد هذه الغرف، المحاطة ببعض الحدائق الصغيرة المُعتنى بها بعناية، تُستخدم للعبادة، بل أصبحت مساكن لستة رهبان - حراس هذا الجبل المقدس. يعيشون هناك، في مكان هادئ، يُرددون الترانيم ويعتنون بالبستنة كل يوم. من حين لآخر، يُحضر لهم بعض القرويين الطيبين بضع سلال من التربة لرعاية حديقة الخضروات وبعض الأطعمة اللذيذة مثل الأرز والسمك المملح. في المقابل، يُسمح لهؤلاء القرويين بالعبادة في القاعة الرئيسية، والتي يصعب على الحجاج لأول مرة العثور عليها بدون مرشد.

لم يُبنَ هذا المعبد الفريد بفضل تقوى الملوك، بل قامت الطبيعة بدورها؛ فلا يمكن لأيّ رسم معماري، ولا حلم شاعر، أن يُضاهي هذه التحفة الفنية التي وُلدت من رحم التغيرات الجيولوجية. (يتبع)

(نقل نجوين كوانج ديو عن كتاب " حول آسيا: كوتشينشينا، وفيتنام الوسطى ، وباك كي"، ترجمة هوانج ثي هانج وبوي ثي هي، ألفا بوكس - المركز الوطني للأرشيف الأول ودار نشر دان تري، نُشر في يوليو 2024)

[إعلان 2]

المصدر: https://thanhnien.vn/du-ky-viet-nam-du-ngoan-tai-ngu-hanh-son-185241207201602863.htm

![[صورة] زعماء مقاطعة جيا لاي يقدمون الزهور عند نصب العم هو مع المجموعات العرقية في المرتفعات الوسطى](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/9/196438801da24b3cb6158d0501984818)

تعليق (0)