|

| ヴォー・ヴァン・トゥオン会長は東京でベトナムのボビナム武術と日本の武術の交流プログラムに出席した。 |

プログラムにはベトナム高官代表団の公式メンバー、日本の省庁や支部のリーダー、多くの武道家やベトナムと日本の武道学校の生徒も参加した。

交流プログラムでは、ベトナムのボビナムを学ぶ生徒と各流派の衣装を着た日本の侍が、各流派のユニークで魅力的な武術を数多く披露しました。

|

| ベトナムのボビナムの生徒と日本の侍がそれぞれの流派の衣装を着て、ユニークで魅力的な武術の演技を数多く披露しました。 |

日本の友人によると、茨城県鹿嶋市には日本の武術が伝承されており、ここは日本武術発祥の地と考えられています。鹿嶋市の鹿島神宮は、建国神話に登場する武神、武見和智(たけみかずち)を祀っています。伝説によると、約1500年前、武見和智は自身の剣術の秘伝を神官たちに伝え、神官たちはそれを代々伝えていったそうです。

それだけでなく、鹿島地方は古代日本各地で外敵から国を守るための兵士の訓練が行われていた場所でもあり、500年前にはここで武士の剣、槍、サーベルなどの武術が体系化され、今日まで受け継がれてきました。

|

| 日本武道は茨城県鹿嶋市に伝わり、ここは日本武道発祥の地と言われています。 |

ベトナム側では、ベトナムボビナム連盟(VVF)会長のマイ・フー・ティン氏が、1938年から続くボビナム流派の成立の歴史について日本の友人たちに説明しました。「柔と剛の発展」を理念とするボビナムでは、剣、長棍、大刀などの武器を用いて、基本動作から型までを訓練します。ベトナム武術であるボビナムは、建国以来、ベトナム国民が国を守り、建設し、発展させるために闘ってきた精神と技術の結晶です。

ボヴィナムは世界70以上の国と地域で展開され、250万人以上の練習者を魅了し、ベトナム文化とイメージを世界に広めることに貢献しています。近年、ボヴィナムは国家無形文化遺産に認定されました。

|

| ボビナムは日本で着実に成長しており、現在10の武道クラスがあり、300人以上の生徒が練習しています。 |

特筆すべきは、2012年以降、プロレスラーの藤崎忠宏氏(通称フーゴ)のおかげで、ボビナムが日本で普及・発展してきたことです。2011年にホーチミン市で開催された第2回世界ボビナム選手権を観戦するためにベトナムを訪れた藤崎氏は、この格闘技の美しい動きに魅了され、習得して日本に広めたいと考えました。

ボビナムは日本において着実に成長を続けており、現在10の武道クラスで300人以上の生徒が練習しています。2023年の第7回世界ボビナム選手権には、日本から12名の選手が出場します。

[広告2]

ソース

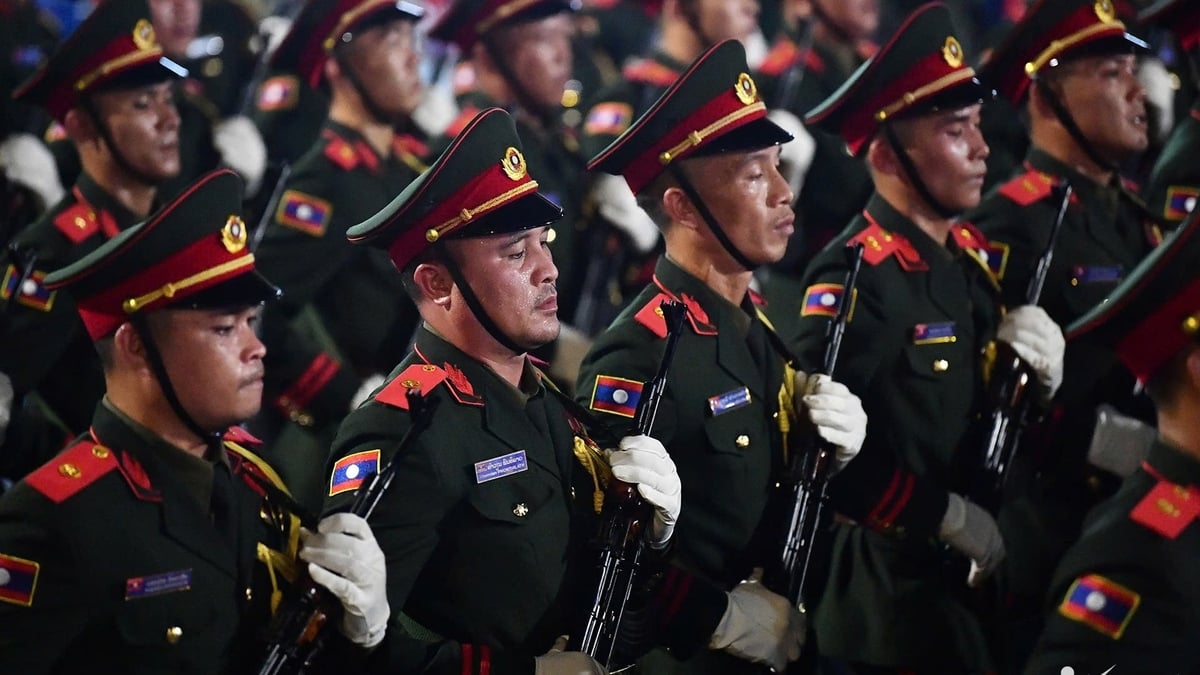

![[写真] バーディン広場での国家レベルの軍事パレードの予備リハーサルの様子](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/807e4479c81f408ca16b916ba381b667)

![[写真] 予備リハーサル中にハンカイ=トランティエンを通過するパレードのブロック](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/27/456962fff72d40269327ac1d01426969)

コメント (0)