|

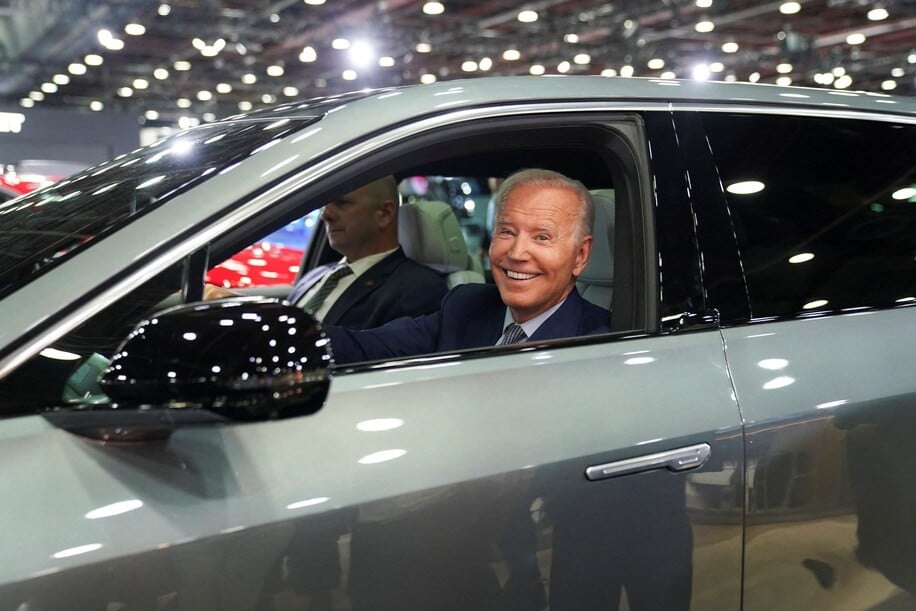

| US-Präsident Joe Biden testet ein Elektroauto von Cadillac während seines Besuchs auf der North American Auto Show 2022 in Detroit. (Quelle: Reuters) |

Amerika reindustrialisiert massiv

Dank billigerer Energie und enormer Subventionen und Steuergutschriften erleben die USA derzeit eine Flut neuer Fabriken.

Unterdessen zeigt sich, dass Europa trotz seiner Bemühungen um eine Reindustrialisierung deutlich langsamer vorankommt und weniger Zusammenhalt zeigt.

Der Anstoß ist bekanntlich der Inflation Reduction Act (IRA), den Präsident Joe Biden am 16. August 2022 unterzeichnet hat – ein gewaltiges Budget von 370 Milliarden Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren, um die Energiewende durch Steuergutschriften zu unterstützen. Hinzu kommen die 2021 verabschiedeten Unterstützungspakete für die Infrastruktur (1,2 Billionen Dollar) und der CHIPS and Science Act (50 Milliarden Dollar) von 2023, der die Halbleiterproduktion zurück in die USA holen soll.

„Wir erleben in den USA eine echte industrielle Erholung, während die Energiepreise in Europa weiterhin auf dem verarbeitenden Gewerbe lasten“, sagte Maxime Darmet, Ökonom beim Versicherer Allianz Trade.

Tatsächlich ist der Energiefaktor entscheidend: Unternehmen in Detroit oder New York zahlen nur ein Drittel oder ein Viertel der Energiekosten ihrer Konkurrenten in Frankfurt oder Mailand. Dies ist eindeutig ein ganz erheblicher komparativer Vorteil.

Charles-Henri Colombier vom Rexecode Research Institute erklärte dazu ausführlicher: „Das erklärt, warum die Bauinvestitionen im verarbeitenden Gewerbe auf der anderen Seite des Atlantiks einen spektakulären Sprung verzeichnet haben: von 75 Milliarden Dollar Anfang 2021 auf 195 Milliarden Dollar Mitte 2023.“

Le Monde kommentierte, es sei, als würden die Amerikaner Fabriken mit dem Ziel einer „Rache“ bauen und mit allen Mitteln versuchen, ausländische Hersteller auf ihr Territorium zu locken.

Im Sommer 2022 kündigte das japanische Unternehmen Panasonic eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Batteriefabrik in Kansas an, während der südkoreanische Industriekonglomerat SK 22 Milliarden US-Dollar für verschiedene Investitionen in Halbleiter, Elektrobatterien und Biotechnologie ankündigte.

Im März 2023 kündigte Volkswagen den Bau einer neuen Fabrik für Elektro-SUVs im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in South Carolina an.

„Alter Kontinent“ ist noch langsam

Die Reaktion des „alten Kontinents“ erfolgte unterdessen sehr langsam und vor allem unkoordiniert. Im Mai 2023 eröffnete Frankreich im Pas-de-Calais seine erste Gigafabrik für Elektrobatterien. Es handelt sich um ein Projekt des Unternehmens Automotive Cells, einem Joint Venture von Stellantis, TotalEnergies und Mercedes. Mehrere weitere Fabriken entstehen in Deutschland, Schweden und Polen, und in Europa sind rund 50 neue Fabriken in Betrieb.

„Aber es handelt sich um nationale Projekte. Die Länder konkurrieren um Investitionen, und die EU hat die Beihilfevorschriften gelockert, um dies zu ermöglichen. Letztendlich bietet die EU jedoch immer noch keinen klaren und überzeugenden Fahrplan wie die IRA“, sagte ein Europaabgeordneter.

Es geht nicht nur um Finanzen. „Das IRA und der europäische Green Deal sind praktisch vergleichbar, aber die US-Gesetzgebung basiert auf Steuergutschriften, während das europäische System im Wesentlichen auf Regulierungen und Subventionen basiert“, bemerkt Patrick Artus, Ökonom bei der Natixis Bank. „Die Investitionsquoten der Unternehmen steigen in den USA, während sie in der Eurozone sinken. Dies deutet darauf hin, dass der US-Ansatz Unternehmen wirksamer zu Investitionen anregt.“

Hinzu kommen die Existenzsorgen, die Deutschland, Europas Industriestandort, derzeit durchlebt. Die Wirtschaft des Landes, das auf billige Energieimporte aus Russland angewiesen und von Exporten, insbesondere nach China, abhängig ist, schwächelt, und sein Industriemodell steckt in großen Schwierigkeiten. Deutschland, das sich auf Autos mit Verbrennungsmotoren konzentriert, tut sich schwer mit der Umstellung auf Elektroautos.

Ganz zu schweigen von der immer schnelleren Alterung der Bevölkerung, die die Innovations- und Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft schwächt.

Während Deutschland seine Wachstumsstrategie noch anpassen muss, kämpft auch Osteuropa, wo viele neue Fabriken errichtet wurden, mit der Neuausrichtung. „Das reicht nicht aus, Europa kann nicht einmal die Versorgung mit strategischen Rohstoffen und Halbleitern garantieren“, sagt Experte Charles-Henri Colombier.

Tatsächlich ist die „Reindustrialisierung Europas“ seit der Covid-19-Pandemie und dem Ausbruch des Kraine-Konflikts ein wiederkehrendes Thema unter den Staats- und Regierungschefs des Kontinents. Doch heute steht die Industrieproduktion vor großen Herausforderungen – von Inflation und geldpolitischer Straffung bis hin zu schwacher Auslandsnachfrage und allgemeiner Instabilität.

Die Hamburg Trade Bank erklärte, dass ab Anfang 2023 die Nachfrage im verarbeitenden Gewerbe zurückgeht, was zu einem Rückgang des Einkaufsmanagerindex (PMI) der Eurozone führt. Zum ersten Mal seit September 2020 ist der PMI unter die Gewinnschwelle gefallen, obwohl die Fabriken kontinuierlich ihre Preise senken.

Die Industrieproduktion werde in den kommenden Monaten voraussichtlich weiter „rückläufig“ sein, da es im In- und Ausland an neuen Aufträgen mangele, erklärte die Hamburg Trade Bank. Sie wies darauf hin, dass der Rückgang breit angelegt sei und sich über die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone erstrecke: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Reindustrialisierungsstrategie versteht sich als strategische Autonomie in Schlüsselindustrien. Sie gilt zugleich als Bemühen der EU, die interne Solidarität zu stärken. Die Idee zur Etablierung dieser Strategie geht auf Deutschland und Frankreich zurück.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat einen Plan zur „Reindustrialisierung“ des Landes angekündigt, wenn das Land nicht von anderen großen Ländern abhängig werden oder zu einem Verbrauchermarkt für diese werden will. Darüber hinaus ist Frankreich entschlossen, den Anteil der Industrie zu erhöhen, die in Europas zweitgrößter Volkswirtschaft nur 10 Prozent zum BIP-Wachstum beiträgt.

Europa gilt als Geburtsort der industriellen Revolution. Der Aufbau einer europäischen Reindustrialisierungsstrategie ist im Kontext der industriellen Revolution 4.0 keine bloße Idee, sondern eine Notwendigkeit. Allerdings ist Europa derzeit nicht nur durch die Auswirkungen des kostspieligen US-Gesetzes benachteiligt, sondern wird angesichts der derzeit schwierigen Wirtschaftslage wahrscheinlich lange brauchen, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln.

[Anzeige_2]

Quelle

![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt am 80. Jahrestag der vietnamesischen Diplomatie teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)

Kommentar (0)