"Sebenarnya aku agak takut."

Itulah pengakuan Sam Altman, CEO OpenAI dan salah satu arsitek utama revolusi AI global, ketika ia berbicara tentang potensi teknologi ciptaannya. Ia membandingkan kelahiran generasi AI berikutnya dengan Proyek Manhattan, proyek pembuatan bom atom, dan memperingatkan akan datangnya "ledakan kekuatan nuklir".

Ketakutan Altman lebih dari sekadar paranoia tentang masa depan yang didominasi mesin. Ketakutan ini mencerminkan realitas yang lebih nyata yang terjadi di ruang rapat perusahaan, pusat data, dan koridor pemerintahan : perang dingin baru, yang tak tertulis tetapi dibentuk oleh algoritma, semikonduktor, dan aliran data.

Sementara opini global disibukkan dengan konflik geopolitik tradisional, konfrontasi yang lebih serius diam-diam sedang membentuk kembali tatanan ekonomi dunia. Ini bukan perang peluru, melainkan perlombaan untuk menguasai teknologi yang akan membentuk masa depan umat manusia.

Dari sudut pandang bisnis, ini adalah kompetisi bernilai triliunan dolar di mana pemenangnya tidak hanya memperoleh pangsa pasar, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menulis ulang aturan main bagi seluruh ekonomi global.

Taman bermain baru, aturan baru

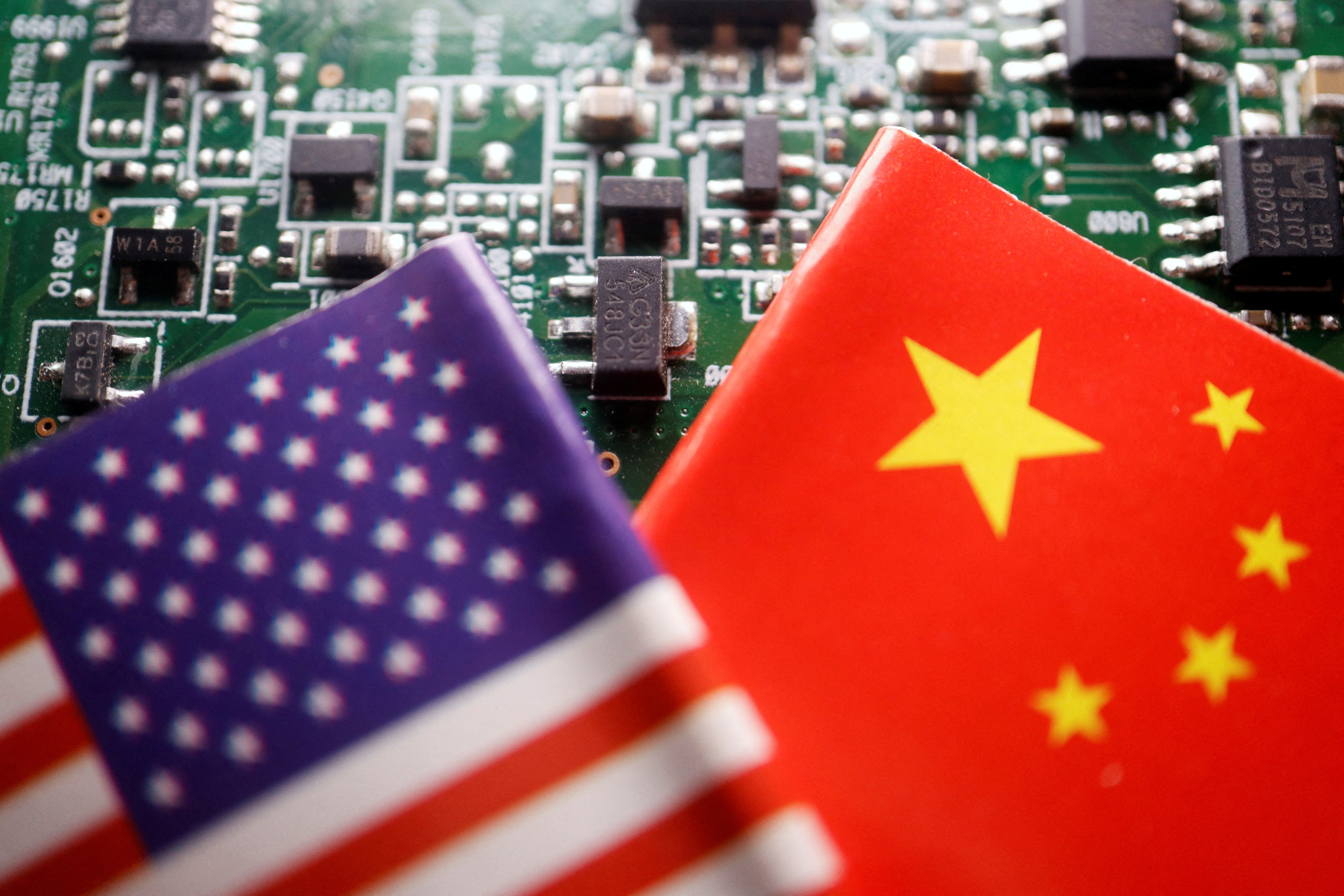

Perang dingin AI membagi dunia menjadi dua ideologi teknologi dan bisnis yang sepenuhnya berlawanan.

Di satu sisi, terdapat blok yang dipimpin AS, yang beroperasi di bawah model AI yang tertutup dan monopoli. Di sisi lain, beberapa raksasa teknologi seperti OpenAI, Google, dan Anthropic memegang model AI paling kuat, mengembangkannya seperti "taman bertembok" di mana teknologi merupakan aset yang sangat dilindungi. Keunggulan mereka adalah kekuatan teknologi yang unggul, ekosistem yang solid, dan kemampuan untuk menarik modal investasi yang besar.

Di sisi lain, terdapat blok yang dipimpin Tiongkok, yang menganut filosofi AI sumber terbuka dan tersebar luas. Perusahaan-perusahaan seperti Alibaba (dengan lini model Qwen-nya), ByteDance (dengan Doubao), dan terutama DeepSeek, tengah menciptakan model-model canggih dan membuatnya tersedia secara luas. Pendekatan ini mendemokratisasi teknologi, menjadikan AI lebih murah dan lebih mudah diakses, serta mendorong inovasi berskala besar.

Polarisasi ini bukan hanya ideologis, tetapi juga didukung oleh angka-angka yang menunjukkan. Menurut Forum Keuangan Internasional (IFF), dari sekitar 3 juta pekerja AI di dunia, AS dan Tiongkok menyumbang 57% (AS 32,6% dan Tiongkok 24,4%). Tiongkok melatih lebih banyak insinyur AI daripada negara lain, dan daya komputasinya tumbuh dengan sangat pesat. Pada bulan Juni, total kapasitas AI Tiongkok telah mencapai 246 exaflop dan dapat mencapai 300 exaflop pada akhir tahun. Satu exaflop adalah ukuran daya superkomputer, yang berarti sebuah mesin dapat melakukan satu miliar miliar kalkulasi per detik (1.000.000.000.000.000.000 kalkulasi/detik).

Konfrontasi ini menciptakan paradoks: Tiongkok, kontributor utama ekosistem sumber terbuka, hanya memiliki sedikit pengaruh dalam membentuk standar etika dan keamanan global. Inisiatif yang dipimpin AS seperti Kemitraan Global untuk AI (GPAI) dan konferensi Bletchley Park berupaya mengecualikan atau membatasi peran Beijing. Seruan Tiongkok untuk memperlakukan AI sebagai "barang publik global" seringkali diabaikan.

Hasilnya adalah dunia teknologi yang terkoyak. Perusahaan kini bersaing tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam hal standar, rantai pasokan, dan sistem nilai.

Perang Dingin AI dibentuk oleh dua filosofi bisnis dan teknologi yang sepenuhnya berlawanan yang dipimpin oleh dua negara adidaya (Foto: Reuters).

Nvidia - Raksasa yang terjebak di antara dua kebakaran

Tidak ada perusahaan yang merasakan panasnya perang dingin AI lebih dari Nvidia. Dengan kapitalisasi pasar lebih dari $4 triliun, Nvidia bukan hanya produsen chip, tetapi juga pemasok "senjata" bagi kedua belah pihak dalam perang ini. Dan posisi ini menempatkan mereka dalam "dilema".

Kisah ini bermula ketika Washington memperketat kontrol ekspor, mencegah Nvidia menjual chip AI terkuatnya (seri Blackwell) ke Tiongkok. Alasan yang diberikan adalah keamanan nasional. Nvidia mencoba "menghindari hukum" dengan menciptakan versi yang lebih lemah, chip H20, khusus untuk pasar miliaran orang.

Namun, keadaan telah berbalik. Para pejabat Tiongkok dilaporkan "terhina" oleh pernyataan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, yang mengatakan AS tidak akan menjual "teknologi terbaik, teknologi kelas dua, atau bahkan teknologi kelas tiga" kepada Tiongkok. Beijing menanggapi dengan dilaporkan memerintahkan perusahaan-perusahaan domestik untuk berhenti membeli chip H20 Nvidia.

Dampaknya bisa mengakibatkan Nvidia kehilangan pendapatan miliaran dolar. Laporan laba kuartal kedua perusahaan, meskipun mencatat rekor laba dan margin kotor 72%, justru membuat sahamnya anjlok. Wall Street mengkhawatirkan "faktor Tiongkok", yang oleh CEO Jensen Huang disebut sebagai "masalah geopolitik".

Posisi Nvidia kini sangat rumit. Mereka terjebak di antara:

Tekanan dari Washington: Harus mematuhi sanksi yang semakin ketat.

Tekanan dari Beijing: Pasar Tiongkok bukan hanya sumber pendapatan yang besar, tetapi juga "sandera strategis". Beberapa orang berpendapat bahwa penolakan Tiongkok terhadap chip H20 merupakan langkah cerdas, yang memaksa Nvidia untuk lebih aktif melobi pemerintah AS agar menghadirkan chip yang lebih canggih ke pasar ini.

Bangkitnya Para Pesaing: Sementara Nvidia terkekang, para pesaing seperti AMD, Qualcomm, dan bahkan pelanggan besar seperti Google dan Amazon, secara agresif mengembangkan chip AI mereka sendiri untuk mematahkan monopoli.

Kisah Nvidia adalah studi kasus tentang bagaimana bisnis abad ke-21 tak lagi dapat dipisahkan dari geopolitik. Nasib perusahaan paling berharga di dunia kini tak hanya bergantung pada para insinyur di Santa Clara, tetapi juga pada pertimbangan strategis di Washington dan Beijing.

Respons Tiongkok: Kemandirian Teknologi

Karena terhalang untuk memperoleh teknologi mutakhir, respons Tiongkok bukanlah pasrah. Sebaliknya, Tiongkok mengerahkan segenap upaya untuk menjalankan strategi ambisius: kemandirian teknologi. Ini bukan lagi slogan, melainkan keharusan bisnis yang vital.

Raksasa e-commerce Alibaba berada di garda terdepan revolusi ini. Menurut berbagai sumber, Alibaba sedang mengembangkan chip AI yang benar-benar baru, penerus chip Hanguang 800 yang diluncurkan pada tahun 2019. Dengan unit desain semikonduktor T-head dan komitmen untuk berinvestasi setidaknya 45 miliar euro dalam AI selama tiga tahun ke depan, Alibaba bertaruh besar pada masa depan yang independen dari Nvidia.

Perang dingin AI tampak nyata dalam kisah Nvidia dan Alibaba, dua raksasa yang berada di sisi berlawanan dari garis pertempuran (Foto: TECHi).

Strategi Alibaba cerdas. Mereka tidak berniat bersaing langsung dengan Nvidia di pasar chip global. Sebaliknya, chip baru ini akan digunakan secara internal, menyediakan daya komputasi untuk ekosistem layanan cloud mereka yang masif. Pelanggan tidak akan membeli chip tersebut, mereka akan menyewa "daya komputasi dari Alibaba." Model bisnis ini menjamin keamanan teknologi sekaligus menciptakan keunggulan kompetitif yang unik.

Alibaba tidak sendirian. Huawei memiliki cip AI-nya sendiri, dan Cambricon muncul sebagai bintang yang sedang naik daun. CEO Nvidia, Jensen Huang, telah berulang kali memperingatkan pemerintah AS bahwa jika mereka dilarang menjual ke Tiongkok, perusahaan-perusahaan Tiongkok akan menemukan cara mereka sendiri untuk mengisi kekosongan tersebut. Peringatan itu menjadi kenyataan.

Langkah ini sejalan dengan upaya diplomatik Beijing. Pada KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Presiden Xi Jinping menyerukan kerja sama di bidang AI sekaligus menolak apa yang disebutnya "pemikiran Perang Dingin". Strategi ini bercabang dua: di satu sisi, membangun kapabilitas teknologi domestik agar tidak terkekang; di sisi lain, membangun koalisi negara-negara yang "sepemikiran" untuk menciptakan ekosistem paralel di mana Tiongkok menetapkan aturannya.

Dunia teknologi yang retak

Perang Dingin AI meruntuhkan "tirai besi digital" yang memecah belah ekonomi global. Konsekuensinya bagi bisnis sangat besar dan kompleks.

Rantai pasokan yang terfragmentasi: Perusahaan multinasional yang dulu beroperasi di dunia yang datar kini menghadapi dua ekosistem teknologi yang sebagian besar tidak kompatibel. Mereka harus memilih pemasok, mitra, dan platform teknologi berdasarkan "kebangsaan" mereka. Misalnya, perusahaan AI Amerika, Anthropic, telah secara eksplisit melarang perusahaan dengan kepemilikan mayoritas Tiongkok untuk menggunakan produknya.

Peningkatan Biaya dan Ketidakpastian: Beroperasi dalam dua ekosistem paralel berarti memiliki dua strategi Litbang, dua strategi pemasaran, dan dua sistem kepatuhan. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti di mana peraturan dapat berubah secara tiba-tiba.

Perebutan "global selatan": Negara-negara berkembang telah menjadi medan pertempuran utama dalam persaingan ini. Baik AS maupun Tiongkok berupaya menarik negara-negara ini ke dalam orbit teknologi mereka, menawarkan paket investasi, bantuan teknis, dan standar tata kelola. Bagi negara-negara ini, ini merupakan peluang untuk mendapatkan sumber daya pembangunan sekaligus risiko terjebak dalam cengkeraman dua negara adidaya.

Peran pihak ketiga: Uni Eropa berupaya menciptakan jalur ketiga dengan Undang-Undang AI, yang menciptakan "efek Brussels" untuk menetapkan standar global. Namun, pertanyaan besarnya adalah apakah Uni Eropa dapat menjadi pembuat aturan, atau akankah akhirnya menjadi "pengikut aturan" yang ditetapkan oleh AS atau Tiongkok. Negara-negara kekuatan menengah lainnya seperti UEA dan India juga berupaya memainkan peran penghubung, tetapi pengaruh mereka masih terbatas.

Konfrontasi AS-Tiongkok mendorong dunia ke ambang kehancuran ekosistem teknologi yang dapat meningkat menjadi “krisis nuklir” ekonomi (Foto: RAND).

Sejarah telah mengajarkan kita bahwa kesalahan kecil dapat memicu bencana global. Pelajaran dari Sarajevo pada tahun 1914 masih berlaku. Untuk mencegah Perang Dingin AI meningkat menjadi "keruntuhan nuklir" ekonomi, dunia membutuhkan tindakan yang berani namun aman.

Memperkuat mekanisme internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko bersama merupakan langkah awal. Deklarasi Bletchley, yang melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok, merupakan fondasi penting, tetapi perlu didukung oleh standar keselamatan dan transparansi yang mengikat.

Kerja sama teknis, terutama di bidang sumber terbuka dan penelitian bersama, dapat menjadi jembatan untuk membangun kembali kepercayaan. AS dapat mempertimbangkan pelonggaran beberapa pembatasan ekspor dengan imbalan perjanjian keamanan bersama dengan Tiongkok. Negara-negara menengah dapat memainkan peran mediasi, karena UEA bermitra dengan Universitas Oxford dalam program pelatihan AI.

Jika gagal, gambarannya suram: ekosistem global yang terpecah belah, di mana aliansi pimpinan AS menimbun teknologi proprietary yang mahal, Tiongkok mendominasi dunia sumber terbuka yang terpisah, dan seluruh dunia berebut untuk mendapatkan sisa-sisanya. Persaingan yang tak terkendali, apa pun motifnya, dapat melepaskan iblis yang tak terlihat. Tugas para pemimpin bisnis dan pemerintahan saat ini adalah memadamkan bara api tata kelola AI sebelum meledak menjadi kobaran api yang melahap ekonomi global.

Source: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chien-tranh-lanh-ai-chay-dua-viet-lai-luat-choi-toan-cau-20250908110847999.htm

![[Foto] Pengalaman di Pameran 80 Tahun Prestasi Nasional - Kegiatan Bermakna bagi Mahasiswa Baru](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/10/286061b79abb4afa8961d730c9833cdd)

![[Foto] Close-up 3.790 apartemen pemukiman kembali di Thu Thiem akan dilanjutkan lelangnya](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/10/be974e2058f74c9c8dc1f400124f3653)

Komentar (0)