世界の電気自動車市場は成長鈍化期を迎えているものの、自動車産業の未来を形作る重要な要素であるバッテリー技術をめぐる競争は冷めていません。現在、注目を集めているのは固体電池です。この技術は、1回の充電で最大1,000kmの走行距離を実現する電気自動車の新たな時代を切り開くと期待されています。

自動車産業の「戦略兵器」となる固体電池技術

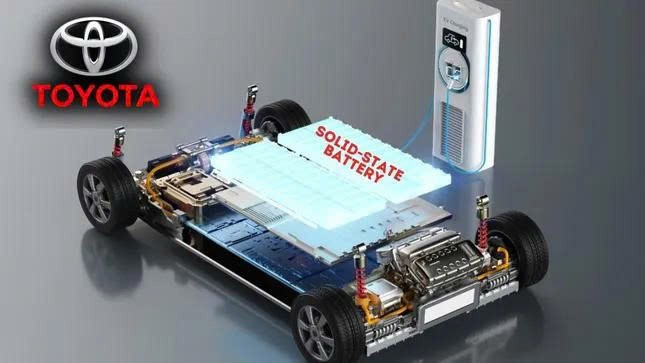

全固体電池は、従来のリチウムイオン電池の次世代と考えられています。より大きなエネルギー貯蔵容量、軽量、そして爆発リスクの低減を特徴とするこの技術は、電気自動車の運用と設計に根本的な変化をもたらすと期待されています。さらに重要なのは、充電時間の長さ、航続距離の制限、そしてバッテリーの耐久性といった、ユーザーにとっての一般的な懸念を解消することです。

そのため、消費者の需要が鈍化しているにもかかわらず、世界の大手自動車メーカーは固体電池の競争で優位に立つために依然として数十億ドルを投資している。

欧州において、BMWは固体電池の実用化を進めるリーディングカンパニーの一つです。同社は最近、ミュンヘンで、ソリッドパワー社(米国)が開発した固体電池を搭載した特別仕様の電気自動車i7セダンの試験走行を開始しました。これは、今後数年以内に発売が予定されている新しい電気自動車プラットフォーム「ノイエ・クラッセ」への足がかりとなります。

メルセデス・ベンツもこの競争から脱落したわけではない。同社は2025年初頭から、ファクタリアル・エナジー社製の全固体電池を搭載したEQSモデルの試験運用を行っている。新型電池は現行の電池よりもエネルギー密度が最大25%高く、車両の重量を増やすことなく航続距離を延ばすことが可能になる。メルセデスは、この技術が車両設計の新たな方向性を切り開き、安全基準の向上と省スペース化につながることを期待している。

一方、プジョー、ジープ、フィアットなどのブランドを所有するステランティスもファクトリアルとの協力を加速させており、2026年に実規模で全固体電池のテストを開始する計画だ。

日本は加速、中国は反撃

トヨタ、日産、ホンダといった日本のメーカーは、後れを取るまいと、全固体電池の開発ロードマップを相次いで発表している。トヨタは2027年、日産は2028年の実用化を目指している。ホンダは、自動車だけでなく電動バイクへの応用も視野に入れ、ひそかに研究を進めている。

しかし専門家は、CATL、BYD、NIOなどの大手企業が競争し、固体電池の商業化を早めるために提携を結んでいる中国から、日本企業は大きな挑戦に直面するだろうと指摘している。

特に、 世界最大のバッテリーメーカーであるCATLは、リチウム金属電池、超大容量デュアルバッテリー、耐久性の高いナトリウムイオン電池など、多くの画期的な技術を開発しており、車両の航続距離を1,500kmまで延長しています。これは、欧米や日本のメーカーが地位を失いたくないのであれば、迅速な行動を迫られるプレッシャーとなっています。

全固体電池は大きな可能性を秘めているものの、依然として多くの課題に直面しています。例えば、高い製造コスト、複雑な製造技術、そして大量生産時の寿命の不確実性などです。しかし、ほとんどの企業は、誰が最初にこの技術に着手するかによって、今後10年間で電気自動車市場全体が大きく変わる可能性があるため、これは価値のある賭けだと判断しています。

ステランティスのビジョンは明確です。「全固体電池は航続距離を延ばすだけでなく、コスト削減、二酸化炭素排出量の削減、そしてサイズからデザインまでメーカーの選択肢を広げる鍵となります。」

出典: https://khoahocdoisong.vn/cuoc-dua-pin-the-ran-oto-dien-sap-cham-moc-1000-km-post1551570.html

コメント (0)